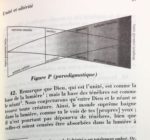

12/9発行のメルマガで言及したトロットマンの論考から、大手哲氏による図Pと図Uの連関の図を掲げておく(クリックで拡大)。

「クザーヌス研」カテゴリーアーカイブ

クザーヌス:知覚から世界へ

前回と同じ論集『ニコラウス・クザーヌスにおける神の分有と観想』についてのメモ。クザーヌスの位置取りについての論考も収録されてはいるのだけれど、ここで興味深いのはむしろ視覚の問題を取り上げた二篇だったりする。まず一つめは、ジャン=ミシェル・クネ「現象としての絵画:見ることの元素少額から神秘主義的神学へ」(Jean-Michel COUNET, Le tableau comme phénomène : de la phénoménologie du voir à la théologie mystique)。これはクザーヌスの『神の観想について』で言及される絵画に寄せて、視覚論を再考しようとする一篇。ロヒール・ファン・デル・ウェイデンによる自画像とされるその絵は、どこから見ても見返しているように見えるというものだったといい、クザーヌスの視覚の議論の着想源になっているらしい。これを見る聖職者たちは一様に驚き、視覚の(さらには知性その他の心的機能の)再帰性、ひいては対象となる世界という謎についての考察を促されるという。そこからクザーヌスは、有限の世界の原初にはあらゆる場所から見返す絶対的なまなざしがあり、それはまさに神の視線、神そのものとして、視覚に映るあらゆる世界を包摂していると論じることになるのだ、と。人間の有限なまなざしは、神の絶対的なまなざしを分有することによって成立するという、新プラトン主義的な流出・分有観が、視覚論にも反映されている、という話。

この「見る=見られる」の再帰的関係性は、はるか後世のメルロ=ポンティの触覚論に見られる「再帰的関係性」に、微妙に呼応するものでもある。前々回取り上げた『触れることのモダニティ』の、最終章がメルロ=ポンティ論なのだが、そこでは、触覚に寄せた考察(触れることが即、触れられることに転じながら、それが感覚としては瞬時に失われてしまうといった記述)が、視覚にも無分別的に当てはめられているという指摘がある。かくしてメルロ=ポンティにおいては、触覚のもつ根源性は視覚をも含めて、そうした感覚の経験を組織化するおおもとになっているというわけなのだが、そこに絶対的な超越者を認める点で大きく違うにせよ、世界が立ち現れるその仕方に寄せるクザーヌスの考え方は、さほど大きく隔たってはいないようにも思われる。もっとも、こう言ってしまっては、前回の話とは逆に、近代の側に完全にクザーヌスを取り込むことにもなりそうだが(苦笑)。

もう一つはクリスチャン・トロットマン「レオナルドからニコラウスへの目配せ:クザーヌスにおける視覚、分有、週末論」(Christian TROTTMANN, Le Clin d’oeil de Léonard à Nicolas : vision, participation et eschatologie chez Nicolas de Cues)。こちらはクザーヌス初期の『推論について』に登場する、図式P(知覚図式)と図式U(世界図式)をめぐる論考。まず、円錐二つが相互に貫入したかたちの図式Pは、神の光と物質的な闇との間に被造物の世界があるという図式なのだけれど、それが従来言われているようなルルスの影響というよりも、当時優勢だった光学(視覚のメカニズム)論にもとづいている、という議論が一つ。ダ・ヴィンチが視覚について記したノートに残響が見られる、というあたりが興味深い。もう一つは図式Pから図式Uへの移行。図式Uは巨大円の内部に縦に三つの小円が並び、そのそれぞれの小円の内部に三つに微小円が、さらにそれぞれの微小円の中に三つの最小円が並ぶといったかたちのもの。小円は上位・中位・下位の領域を表し(天使の世界、魂の世界、物体の世界)、微小円は第一秩序・中間秩序・最下位秩序を表す(天使の世界なら、微小円と最小円でディオニュシオス的な九つの天使の階級が表される。他の世界も同様)。図式Pから小円の区分が引き出されるところがミソ(この議論の下敷きになっているのは、日本クザーヌス学会元会長という大出哲氏の論考なのだとか)で、これがクザーヌスによるディオニュシオスの階級論の拡張だとされる。

|

|

【基本】クザーヌスの位置取り

イザベル・ムーラン編『ニコラウス・クザーヌスにおける神の分有と観想』(Participation et Vision de Dieu chez Nicolas de Cues (Publications de l’Institut d’Études Médiévales de l’Institut Catholique de Paris), éd. Isabelle Moulin, J. Vrin, 2017)という小論集を見始める。15世紀という時代もあって、クザーヌスは一般に中世からその後の時代区分(その呼称はルネサンスだったり、初期近代だったりいろいろだが)への移行期に位置づけられるが、どちらかというと、やはり新しい時代の側に寄せて解釈されることのほうが多いように思われる。でもそのあたりの解釈というか位置づけは、存外に明確ではないような気もする。より中世のほうに引き寄せて解釈するものがあってもいいのではないか、なんてつい思ったりもする。研究対象としてのクザーヌスは、研究者層が比較的厚い思想家なので、もちろんそういう立場もありそうだし、とくにドイツ以外の周辺あたりに転がっていそうな印象もある(あくまで印象だけれど)。というわけで、そんな思いとともにこの論考を眺めようと思っているところ。

イザベル・ムーラン編『ニコラウス・クザーヌスにおける神の分有と観想』(Participation et Vision de Dieu chez Nicolas de Cues (Publications de l’Institut d’Études Médiévales de l’Institut Catholique de Paris), éd. Isabelle Moulin, J. Vrin, 2017)という小論集を見始める。15世紀という時代もあって、クザーヌスは一般に中世からその後の時代区分(その呼称はルネサンスだったり、初期近代だったりいろいろだが)への移行期に位置づけられるが、どちらかというと、やはり新しい時代の側に寄せて解釈されることのほうが多いように思われる。でもそのあたりの解釈というか位置づけは、存外に明確ではないような気もする。より中世のほうに引き寄せて解釈するものがあってもいいのではないか、なんてつい思ったりもする。研究対象としてのクザーヌスは、研究者層が比較的厚い思想家なので、もちろんそういう立場もありそうだし、とくにドイツ以外の周辺あたりに転がっていそうな印象もある(あくまで印象だけれど)。というわけで、そんな思いとともにこの論考を眺めようと思っているところ。

さしあたり編者ムーランによる序論。全体的なまとめ・概論だけれど、これがいきなり上の問題に触れていて、とても参考になる。影響関係から見るなら、偽ディオニュシオスの否定神学や、プロクロスの受容によるプラトン主義が大きく影響していて、そこに流れ込んでいるアリストテレス思想やアウグスティヌス主義は後退しているとされる。このアリストテレス思想の後退と、さらにクザーヌスが数学と天文学に傾倒していることなどが、クザーヌスの先進性の大きな支えになっているという話。けれども宇宙論的な話はシャルトル学派に求められるし、数学への着目もプラトン主義の再発見に拠るところが大きいとも言われている。もちろんこの序論もクザーヌスの近代性への開かれに主眼を置いてはいる。けれども一方でその背景に広大なスコラ学の様々な流れがうねりをなしていることを、強調する書き方になってもいる。

また、この序論でもう一つ面白い箇所は、クザーヌスの人文主義的な人間中心主義と、世界の中心のずらしとが関連し合っていることを改めて指摘しているところ。神の創った世界を、いたるところに中心があって外周がない円と捉えることにより、逆に人間の主体的なまなざしの中心性が意識され、と同時にそれが、神的な絶対的まなざしによって担われることで担保される、という図式。こうした連関は、クザーヌスより前の14世紀あたりの複数の神学者たちにも萌芽的に見いだせそうな気もするが……果たしてどうなのか(?)。ほかの論考についても興味深い点があればピックアップしたい。

クザーヌスとルネサンスびと

薗田坦『クザーヌスと近世哲学』(創文社、2003)をざっと読む。クザーヌス研究の論集なのだけれど、タイトルにある通り、ルネサンス期のその他の思想潮流にも目配せした良書。もっともそちらは多少大まかな括りになっているのだけれど、ときおりこういう俯瞰的な視線で全体を捉えたものを見ておくのは、細部に拘泥しがちな身にはとても重要かも、と自戒を込めて想う。同書の軸線はクザーヌスの神論に関連したその知性論・知識論なのだけれど、これもクザーヌスの思想的展開において深化していることが示されている(第八章など)。一方で、木彫りの匙の職人などの、スコラ学でも人文主義でもない知(素人的知)の持ち主にも、クザーヌスはある種の創造的製作を見てとっていたという指摘などもある(第四章)。人間の創造性という論点から見たクザーヌス、ということでこれはなかなか興味深い。ルネサンスの「同時代人」(必ずしも厳密に同年代ではないにせよ)もクザーヌス研究の文脈で言及されている。たとえば人間の自由の意識、自立性の自覚という文脈ではピコ・デラ・ミランドラが(第五章)、自然学的な進展(一定の秩序への諸現象の還元)という文脈ではポンポナッツィが取り上げられる(第九章)。さらに魔術をも含む「自然」に感覚主義的・経験主義的にアプローチした者としてテレジオが挙げられている(同)。さらにパラケルスス、そしてドイツ自然哲学の大成としてのヤコブ・ベーメなど……(第一〇章)。同著者は最近ベーメの研究書を出しているようなので、そちらもそのうち覗いてみたい。

薗田坦『クザーヌスと近世哲学』(創文社、2003)をざっと読む。クザーヌス研究の論集なのだけれど、タイトルにある通り、ルネサンス期のその他の思想潮流にも目配せした良書。もっともそちらは多少大まかな括りになっているのだけれど、ときおりこういう俯瞰的な視線で全体を捉えたものを見ておくのは、細部に拘泥しがちな身にはとても重要かも、と自戒を込めて想う。同書の軸線はクザーヌスの神論に関連したその知性論・知識論なのだけれど、これもクザーヌスの思想的展開において深化していることが示されている(第八章など)。一方で、木彫りの匙の職人などの、スコラ学でも人文主義でもない知(素人的知)の持ち主にも、クザーヌスはある種の創造的製作を見てとっていたという指摘などもある(第四章)。人間の創造性という論点から見たクザーヌス、ということでこれはなかなか興味深い。ルネサンスの「同時代人」(必ずしも厳密に同年代ではないにせよ)もクザーヌス研究の文脈で言及されている。たとえば人間の自由の意識、自立性の自覚という文脈ではピコ・デラ・ミランドラが(第五章)、自然学的な進展(一定の秩序への諸現象の還元)という文脈ではポンポナッツィが取り上げられる(第九章)。さらに魔術をも含む「自然」に感覚主義的・経験主義的にアプローチした者としてテレジオが挙げられている(同)。さらにパラケルスス、そしてドイツ自然哲学の大成としてのヤコブ・ベーメなど……(第一〇章)。同著者は最近ベーメの研究書を出しているようなので、そちらもそのうち覗いてみたい。

人間の創造性(という軸線)

前回のエントリーの末尾で触れた、「人間による創造」云々というあたりに、なにやら個人的にこだわってしかるべきポイントを強く感じている(苦笑)。「人間の創造性」についての系譜というのも、思想史的に追いかけ甲斐のあるテーマという気がする。この関連でまず思い出したのは、クザーヌスの『推測について』。前に触れたように、これの仏訳版の解説によると、そこでのクザーヌスは、人間のある種の創造性・豊穣性を前面に押し出しているとのことだった。そういう側面からクザーヌスを読もうと思いつつ、今年はちょっと時間が取れなかった。これは来年の課題の一つ。

けれども、それとはまた別筋での注目株なのだけれど(とはいえ、これはまだほんのちょっと冒頭を囓りかけただけなのだけれど)、13世紀のメディアヴィラのリカルドゥス(従来はミドルトンのリカルドゥスと称されていた人物)の『討議問題集』も、そうした人間の創造性という文脈において興味深いものがありそうだ。同書は羅仏対訳が6巻本で刊行されている(Richard De Mediavilla: Questions Disputées: Questions 1-8 Le Premier Principe-L’individuation (Bibliotheque Scolastique), trad. Alain Boureau, Les Belles Lettres, 2012)。メディアヴィラのリカルドゥスはペトルス・ヨハネス・オリヴィの同時代人で、同じくフランシスコ会士。第一巻冒頭の全体解説によれば、オリヴィの著書の審査を担当するフランシスコ会の委員会に所属したりもしていたという。本人もまた実体的形相の複数性などを支持する立場を取り、また興味深い点として、「可能性」を論理的カテゴリーや様態としてではなく、存在の次元として考察を加えているのだとか。そこから、厳密な自然主義と、理性的存在の自由を説く思想が展開するのだという。さらには粒子的人間論(それがどんなものかは不明だが)などもあるといい、これはもう読まないわけにはいかん!という感じ。さらに神以外の現実的な無限を認める立場でもあるという(これは数学的議論が絡んでいるらしい)。なんだか年明けでもないのに、年頭の所信表明みたいになってしまうが、ぜひこれは読み進めたい。

けれども、それとはまた別筋での注目株なのだけれど(とはいえ、これはまだほんのちょっと冒頭を囓りかけただけなのだけれど)、13世紀のメディアヴィラのリカルドゥス(従来はミドルトンのリカルドゥスと称されていた人物)の『討議問題集』も、そうした人間の創造性という文脈において興味深いものがありそうだ。同書は羅仏対訳が6巻本で刊行されている(Richard De Mediavilla: Questions Disputées: Questions 1-8 Le Premier Principe-L’individuation (Bibliotheque Scolastique), trad. Alain Boureau, Les Belles Lettres, 2012)。メディアヴィラのリカルドゥスはペトルス・ヨハネス・オリヴィの同時代人で、同じくフランシスコ会士。第一巻冒頭の全体解説によれば、オリヴィの著書の審査を担当するフランシスコ会の委員会に所属したりもしていたという。本人もまた実体的形相の複数性などを支持する立場を取り、また興味深い点として、「可能性」を論理的カテゴリーや様態としてではなく、存在の次元として考察を加えているのだとか。そこから、厳密な自然主義と、理性的存在の自由を説く思想が展開するのだという。さらには粒子的人間論(それがどんなものかは不明だが)などもあるといい、これはもう読まないわけにはいかん!という感じ。さらに神以外の現実的な無限を認める立場でもあるという(これは数学的議論が絡んでいるらしい)。なんだか年明けでもないのに、年頭の所信表明みたいになってしまうが、ぜひこれは読み進めたい。