2007年08月31日

薔薇物語

今週も用事で帰省したりして、なんだか慌ただしい一週間。とりあえず、嬉しいことに文庫化された『薔薇物語』上・下巻(篠田勝英訳、ちくま文庫)をパラパラと。昔部分的に読んだことはあるのだが、今回はとばし読み的に通読(苦笑)。後から部分部分を読み直すことにしよう。全体としては、とても隠微でエロティックな宮廷恋愛の手引きが、アレゴリカルに、百科全書的な言及を詰め込んで展開する(と言ってしまうと身も蓋もないけれど)。とりわけ後半の「<自然>の告解」あたりは、当時の自然学的知見の総覧(錬金術から天球の話、宿命の話などまで)という趣きだ。アラン・ド・リールなどが下敷きになっているということで、そのあたりも近いうちに読んでみたいと思う次第。それにしても、こういう翻訳はまさに労作。もとの平凡社版は読売文学賞を取ったもの。実に細やかな訳注も、それ自体を読む楽しみに溢れている。さらに今回読んでみて、「蕾」を助けにいく主人公たちの軍勢あたりの描写に、十字軍などのイメージが色濃く投射されているような印象を覚えた。やはりこうしたディテールを辿ることが、こういう作品の今風の読み方だろうなあと。

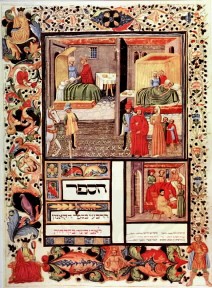

さて、ネットに転がっている『薔薇物語』の写本から。冒頭すぐの、<閑暇>に導かれて<悦楽の園>に入る主人公の場面。中では住人たちがカロール(「輪舞」ことカドリーユの一種だそうだ)を踊っている。おー、中世リュートも描かれているなあ。

2007年08月27日

ポルピュリオスの樹

ペトルス・ヒスパヌスの『論理学綱領』(Pietro Ispano, "Trattato di logica", trad. Augusto Ponzio, Bompiani Testi a Fronte, 2004)をちらちらと読み始める。とりあえず5章目まで。ペトルス・ヒスパヌスは後に教皇ヨハネ21世となった人物。同書は13世紀に書かれて以来、論理学の教科書として使われていたもの。確かにかなり簡潔にして要領を得た記述が項目ごとにまとまっている。この記述の形式そのものがちょっと興味深い気もする。で、ポルピュリオスの『イサゴーゲー』に準拠するとされる、いわゆる「ポルピュリオスの樹」も、2章目の中程でとくになんの説明もなくポンと出てくる。そういえば、先の『中世と近世のあいだ』(知泉書館)所収の論文、山下正男「十四世紀の論理学」によると、このポルピュリオスの樹、項目の若干の変更はあっても、ほぼそのままの形で19世紀や20世紀初頭にいたっても、伝統論理学の入門書に引き継がれていたという。さらに、このポルピュリオスの樹が『定義のための道具」という側面と、「三段論法のための道具」という側面をもっていて、さらにアリストテレスの三段論法とは違って固有名詞まで扱っているというところが問題含みなのだという。そういえば同時代のルルスが用いる円も、同じく定義と三段論法のための道具だったっけ。これ、円環で表されているものの、基本的な発想はツリーだという印象がある。ルルスには「学問の樹」もあるし。なにかこの、中世盛期のツリーについて、その考古学みたいなものが改めて気になってきた……(笑)。

2007年08月25日

うーん、このタイトル……

ちょっとヤボ用で今週後半は田舎へ。本読む時間があまり取れなかったのだけれど、とりあえず樺山紘一『地中海』(岩波書店、2006)を読んでみた。各章時代も場所も違う2人づつ中心人物を取り上げて、地中海の5千年にわたる文明を読む、みたいな謳い文句だったのだけれど、うーん、このタイトルから個人的には地中海にちなんだ歴史的逸話とかが展開するのかと思ったら、なんだか古代から中世の寄せ集め的な概説本になっていて、ちょっとはぐらかされた感じ。ヘロドトスとイブン・ハルドゥーン、アルキメデスとプトレマイオスあたりはよいとして、聖アントニウスと聖ヒエロニムスの章あたりからは横滑りし(『黄金伝説』の話が中心だけれど、これと地中海の連想ってのはちょっとなあ)、イブン・ルシュドとマイモニデス(地中海というよりはイベリア半島だよね)、ヨアキムとノストラダムス(これもちょっと。あ、でも、当時の地中海情勢をもとにヨアキムの預言思想を考えるというのはいいかもしれない)、はてはカナレットとピラネージ(どちらも18世紀の風景画家だ)でもって幕を閉じる。結果、地中海というタイトルながら、「地中海」なるものがさっぱり見えてこない・感じられないという、なんだか変な読書体験に……。

それでもまあ、カナレットのヴェネチア景観図は確かに写実的で興味深い。そんなわけで、『カナルグランデの入り口』と題された1730年の一枚を再録。

2007年08月21日

ジルソンのスコトゥス論

先に見たA.-M.ゴアションの本の、アヴィセンナのドゥンス・スコトゥスへの影響という話に触発されて、大御所エティエンヌ・ジルソンによるスコトゥス論『ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス--その基本的立場への誘い』(E. Gilson, "Jean Duns Scotus - introduction à ses positions fondamental", Vrin, 1952-2005)の囓り読みを始める。とりあえず4章「偶然の起源」と、6章「質料」。スコトゥスの偶然をめぐる議論は徹底的に神学的なものだが、ジルソンの整理では、神の全能性と現実的な偶然性の折り合いをどうつけるかという問題をめぐって、スコトゥスはその折り合いを神の「意志」(知性ではなく)に見たのだと説く。知性がすべてを創り上げるのであれば、そもそも偶然の入り込む余地はなく、すべてが必然になるはずだが(アヴィセンナはまさにそういう立場か)、知性とは別に神の意志が介在していることにより、偶然が導かれるというわけだ。たしかにスコトゥスにおける知性が、意志に対してニュートラルであるというのは、テキストからもわかるのだが、ずいぶん前に読んだテキスト(Scotus, "Contingency and Freedom - Lectura I 39", kluwer, 1994)などはより細やかな論理学的議論が展開していた印象だった……。質料に存在論的な「主体性」があるという話も、それがスコトゥスの転換であるかのような語り口がちょっと気になった。思想史的にはアリストテレス主義の流れの中でそういう捉え方が熟成されていくような気がするので……。なるほど、こうしてみるとジルソンの論も、フランスなどで多用されるような、やや強引にテキストに網目をかけてしまうアプローチなのだなあ、と。実証研究を重んじる側からは評判が悪かったりもする……具体的な引用が少なく、ジルソンがみずからの言葉で語っている部分が多い点も、そのことの現れか。けれども、それはそれで興味深いやり方にもなりうるし(テキストの読み方として瞠目させられる場合も少なくないし)、要はバランスということなのだろう。実際ジルソンのスコトゥス論は、スコトゥスの思想において個々のエレメントがどう有機的につながっているかという点を俯瞰するには、とても面白い文献になっている気がする。

この本、ジルソン自身が創設したという「中世哲学研究叢書」の一冊となっているが、このシリーズは、ビュリダンの論理学の書から取ったものという「弁証法の輪」が表紙を飾っている。これ、離して見るとまさにマンダラ。ネットにも小さな画像が転がっていたので、再録しておこう。

2007年08月19日

[古楽] テンプル騎士団の聖歌

最近は盆にあまり帰省していないのだが、前にも記したことがあるけれど、盆から秋のお彼岸あたりというと、うちの地元の禅宗の寺などではいわゆる「御栄歌」などを集団で歌ったりする。大人数での朗唱はちょっとした迫力。で、西欧でもこれを彷彿とさせるのは、なんといっても古い時代の聖歌だ。今回はおなじみマルセル・ペレーズ(一般にはペレスと表記されるが)のアンサンブル・オルガヌムによる『テンプル騎士団の聖歌(Le Chant des templiers)』(Naïve、ambrosie、AM9997)。収録曲はエルサレムの聖墓教会に伝わるとされる12世紀半ば以降の写本による聖歌で、アンティフォナやレスポンソリウムの数々。写本は19世紀に買い取られて、現在シャンティイの城に保管されているのだという。しかもこれ、当時のパリ楽派が使用していた記譜法で書かれているというのだから興味深い。フランス式の記譜法を取った12世紀の聖墓教会の歌とくれば、当然、当時の聖地の警護にあたっていたテンプル騎士団のことが思い起こされる。実際、テンプル騎士団は後世のイメージとは逆に、礼拝を司る僧侶と、細々とした実務を預かる騎士とに職能的に分かれていたようで、これらの曲が礼拝で歌われていたのはまず確かだろうという話。それにしてもアンサンブル・オルガヌムのパフォーマンスは期待通り。曲としてはわりと平坦な旋律だけれども、そこから響いてくる人間の声の複雑さはなんとも渋い。絶えず響いている通底音(ドローン)がまたいい。最後のアンティフォナ「salve regina」など、なかなかに感動的だ。

2007年08月17日

トマスの革新性?

このところ酷暑続きのせいか、体調もイマイチ。暑気払いというわけでもないけれど、このところ注目度が上がってきているジャン=リュック・マリオンの著書をちらちらと眺めてみる。ちょっと面白かったのが、『存在なき神』(Jean-Luc Marion, "Dieu sans l'être", PUF, 1982-91)の末尾を飾る小論「聖トマス・アクィナスと存在=神=学」。マリオンはまず、ハイデガーの唱える存在神学の基準からトマスの神学を捉え返すことはできるかのかとの一種の実験を行う。存在神学の基準は、(1)「神」が形而上学の場に記され、(2)あらゆる存在者の原因をなしていて、(3)みずからの自己原因にもなっていなくてはならないとされるのだが、トマスの神学は、そのどれにも該当しないことが順次確認される。トマスにおいては神は形而上学の外にあって、そもそも一般的な存在者のカテゴリーを逸脱しており、結果的に原因として捉えきれるものではない……なるほど、存在神学にはあてはまらないのだなあと妙に納得していると、ここでいきなり不意打ちのように論点が逆転する。つまり、存在するという行為を引き受けることで、トマスの「神」は、一般的な存在者を超えた存在としてみずからを表すというのだ。これは前例のない、根源的な存在神学だ、とマリオンはいう。まさにそれは別様の存在論、存在神学を成立ならしめるような存在論なのだと。

そういえば、先に取り上げたクルティーヌの『類比の発明』では、トマス自身のテキストに「存在の類比(analogia entis)」という言い方は出てこないことが指摘されていた。それは弟子たちが公式化したものであって、トマス自身はむしろ範疇論としての類比を考えていたのだという。トマスの場合、存在を「行為」と捉えることから、あくまで被創造物の存在が神的な存在を模倣するという意味において、前者は後者に由来するとされるのであって、両者の間には有限者と無限者の間の「比較にならないという性質」が横たわっているという。これって上のマリオンの議論ともつながっていく感じ。「存在の類比」説についても、改めてもうちょっときちんと把握したいと思う次第だ。

2007年08月13日

[古楽] リスレヴァンのヴィヴァルディ

ヴィヴァルディも久々なら、リュート協奏曲、マンドリン協奏曲も久々。これらを味わえるのが、Naïveのヴィヴァルディ・エディションから出ているリスレヴァンの『マンドリンとリュートの音楽(Musica per mandolino e liuto)』。「マンドリン協奏曲ハ長調」(RV425)や、「リュート協奏曲ニ長調」(RV93)などを聴くとわかるけれど、微妙な装飾で飾り立てた感じなのはおそらく好みの分かれるところ。個人的にはそれほどわるくないと思ったけれど、こういうのがリスレヴァン節というところか。どことなく軽妙で、どことなくリズム感が協調されて、どことなく遊び心を感じさせる演奏。リスレヴァンはリュートのほかバロックギター、マンドリンを弾きこなしている。それにしてもこの、女優さんだかモデルさんだかをジャケットにあしらったヴィヴァルディ・エディション、結構面白いものがたくさん出ているので、いろいろ入手したいところ。

2007年08月12日

奇矯なる……

久々にscriptorium 1のノートを更新したので、気分的にも本格的に夏休みモード……とはいえ仕事はするのだけれどね。そんなわけで夏休み読書と称して、四方田犬彦『先生とわたし』(新潮社)を読む。四方田ものとしては、『漫画原論』や『月島物語』(いまや増補版になって『月島物語ふたたび』として出ているようだ)以来だから、ずいぶんと久しぶりだ。

英文学者(という括りになってしまうが……)由良君美をめぐる、弟子からの回顧録というか評伝というか……。どうしてもゴシップ的な面が前面に出てしまっているので、系列としては西部邁の大昔の本『学者--この喜劇的なるもの』あたりに連なる感じか。でもま、こういう奇矯な(良い意味でも悪い意味でも)大学教師というのは、昔(といっても個人的に知っているのは80年代くらいだが)は結構そこいらにごろごろしていたような気がする。世間的には華々しくとも、どこか内向きで陰湿な世界に住まい、ひたすらに(色川武大ふうに言うと)人格を破産させていく……と、まあ、そういう感じか。先に触れた福岡伸一『生物と無生物のあいだ』に、名を遂げた教授に見られるという「死んだ鳥症候群」(傍目からは飛翔を遂げているように見えて、本人はすっかり研究意欲を失っているという状況)なんて話が紹介されていたが、四方田氏のこの本では、由良君美にしても後年はそれに類する「症状」を呈していたように描かれている。

(余談ながら、個人的に学生だった当時の数少ない例をもとに、あくまで私的な印象から考えるに、大学教師の多くは、なんとなく55歳ごろを境に、その人の基本的な性向・性癖に引きずられる形で、ある者は仏のような無我の境地に入っていくし、ある者は幼児退行するかのように暴力的な度合いを増していく……ような気がする。あくまで印象で、根拠はないが、なにかホルモンバランスの崩れとか、そういう生理学的なものが影響している印象を受けたりもする。だから、ゼミとか論文の指導教授などは実際のところ50代前半までの人が望ましいと、勝手に思っている(笑)。まあ、実際にはそうとばかりも言っていられないので、55歳以上の人に指導を仰がなくてはならない場合、もちろん人にもよるが、つかず離れず、適当にやりすごすのがお勧めかも(大笑))。

それにしても、英文学関係にしてからに、70年代ぐらいでようやく、英語圏の読者を想定した論集をぼちぼち出すようになった話なども出ていて興味深い。由良君美の屈折に、73年にブレトン=ウッズ体制が崩壊して変動相場制になる以前は思うような留学などできなかった国内事情が、かなり大きな影を落としていることもわかる。院生などの留学がわりと一般化していくのは、事実上戦後生まれの人たちからだ。今でこそ、人文系でも若い研究者たちはこぞって海外に出て行くようになり(サッカーの海外組や大リーグの日本人選手などと時を同じくしている感じ)、外国語で発信する人も増えてきているようだけれど、わずか30年前はまったくそういう状況ではなかった、というのがいかにも隔世の感を抱かせる。これから10年先、20年先は、また状況は違ったものになるだろうと思うけれど、願わくば「死んだ鳥症候群」なんてのが、国内・国外ともに蔓延しないことを祈りたい、と。

2007年08月09日

ホワイトヘッドと実在論

中世思想のはるかなる流れ。その下流にもいろいろな人物の思想がある。スコトゥスの再評価など、パースも独特な実在論を展開していたわけだけれど(普遍と個物を、確定性の強度という概念で読み替えている)、これまた面白そうなのがホワイトヘッド。少し前に、中村昇『ホワイトヘッドの哲学』(講談社選書メチエ、2007)に眼を通し、ちょっと触発されてしまった。「難解な哲学」を振り回す哲学者というものの、世間的な紋切り型のイメージに、たとえば「目の前のコップを見てもその存在論を問おうとする」みたいなものがあるようなのだけれど、ホワイトヘッドほどそういうクリシェに合いそうな人も珍しい(笑)。すべてのものが変化する世界観。その中で名詞的に固定されているものが、ホワイトヘッドの考える「普遍」で、それを「永遠的対象」というのだという。具体的に変化し続けているものを、人が認識論的に切り出すものがその永遠的対象で、それは最初から抽象物なのだ、という話。その抽象物は「可能性の領域で体系をなして潜在している」(p.106)とされる。なんだかこのあたりの話、中世の視覚理論あたりととても親和的な感じがするのだけれど(ロジャー・ベーコンとかね)。なるほどホワイトヘッドは、いわゆるケンブリッジ・プラトニストの流れを汲んでいるのだそうで。

河出・現代の名著シリーズで出ているホワイトヘッド『象徴作用他』所収の「斉一性と偶然性」では、「感覚対象が自然のなかへ進入することが、知覚的諸対象を意味づけ、そのことによって知覚的諸対象が関係性によって知られる」とし、知覚的対象というのは「アリストテレス的なゆきわたる形容態」だという。一つの椅子が一時間部屋にあったとすれば、その時間のどの一分間をとってもその部屋にあり続けたと認識させる。それが「ゆきわたる」性質といわれるものだという。うん?アリストテレス的って?いやー、いいねえ、こういう微妙なわかりにくさ、この触発的な感覚。最近復刊された『過程と実在』もぜひ読みたいと思っていて、楽しみだったりする(笑)。

2007年08月07日

アヴィセンナの概説本

アメリー=マリー・ゴアションといえば、何を置いてもアヴィセンナの『指示と警告の書』仏訳版("Livre des directives et remarques", Vrin, 1952-90)の訳者だけれど、フランスの戦前のイスラム研究・アヴィセンナ研究の第一人者だったらしい。残念ながら今や著作のほとんどは入手不可だが(つまり購入不可ということ)、まだかろうじて手に入るものとして、『アヴィセンナ哲学とその中世ヨーロッパへの影響』("A.-M. Goichon, "La philosophie d'Avicenna et son influence en europe médiévale", Librairie d'Amérique et d'Orient, 1942-84)がある。例によってずらずらと目を通してみた。1940年の講義(ロンドン大学アフリカ・東洋研究校でのもの)をもとにし、初版はナチス支配下の42年にパリで刊行され、その後に増補改訂版となったもの。戦前のアヴィセンナ研究の大きな全体像がかいま見える感じだ。アヴィセンナ思想の概略と、アラビア語での哲学語の形成、そして中世ヨーロッパへの影響という3部構成。とりわけこの第3部は、オーベルニュのギヨームによる反目とか、フランシスコ会士らによる別の形での受容(アウグスティヌスとアヴィセンナ思想の接近)とか、はてはドゥンス・スコトゥスへの影響関係まで、ちょっと面白そうな論点の概要が詰まっている。ちょっとメルマガのほうで取り上げてもいいかも、と。

アヴィセンナの『医学規範』は12世紀ごろにクレルモナのジェラルドによってラテン語訳されたと言われているけれど、そのラテン語訳の16世紀の版を飾る細密画がネットにあったので再録しておこう(もと絵はこちら)。ちょっと小さくてわかりにくいけれど、描かれているのは当時の医者の治療の様子だとか。

2007年08月05日

[古楽] アンタイのバッハ組曲

若手のチェンバロ奏者で指揮者でもあるピエール・アンタイ。そのアンタイ率いるル・コンセール・フランセの『バッハ管弦楽組曲1番、4番』(Mirage、MIR017)を聴く。ちょうど数日前、どこぞのネットラジオでアルノンクールによる4番(おそらくは結構最近のものだろう)が流れていて、まさに聞き比べ状態に(笑)。全体的にゆっくりしたテンポながら、要所要所でメリハリをきっちりつけてくるアルノンクール盤に対して、アンタイのものは全体がきびきびしている印象。だけれどメリハリという点では少しマイナスで、やや一本調子な感じもする。でもま、これはこれで随所随所で聴かせるものではあるけれど……。それにしても、個人的に好きな2番や、「G線上のアリア」を含む3番など、メジャーなほうではなく、あえて1番と4番を持ってきたところに、ちょいとある種の心意気を感じたりもしなくはない……か(笑)。

2007年08月02日

初期注解者たち

ちょっと時間が出来たので、Galicaで落としてきたテミスティオスの『「霊魂論」パラフレーズ』で、例の「エンテレケイア」解釈部分を見る。もとは霊魂論の412b 5-6あたり。これに対応するあたりのテミスティオスのテキストは、目的としての形相と、可能態としての質料とが織りなしてできるテレイオス(完成態)として、エンテレケイアを考えている感じだ。できあがった最終的形状のこと。さらに最近オンライン古書店で入手した『知性に関する2大ギリシア語アリストテレス注解者』("Two Greek Aristotelian Commentators on the Intellect”, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1990)の序文によれば、どうやらアフロディシアスのアレクサンドロスの肝心のテキストというのは、先のMantissaではなく、そのものずばりの『霊魂論』のほうらしい。Mantissaや、Questionesなどはアトリビューションなどの問題も必ずしも決着していないのだそうで(ちなみにこの本、アレクサンドロスのMantissaの抄訳と、テミスティオスの抄訳を収録したもの)。そっか、なるほどね。それにしてもテミスティオスのテキストは、問題の箇所以外のところも面白そうなので、Mantissaと並行して読んでいきたいところだ。

さらに、初期注解者たちに関してとても刺激的な著作。例の『大航海』No.65で鈴木泉氏あたりが紹介していたと思うのだけれど、ジャン=フランソワ・クルティーヌ『類比の発明』("Inventio analogiae", Vrin, 2005)。まだ読みかけだけれど、これの第二部が、初期注解者たちがアリストテレスのテキストをどうプラトン主義的に屈折させたかを明らかにしていてむちゃくちゃ面白い。『自然学』の「後」(メタ)に来るはずだった『形而上学』が上位に持ち上げられる過程とか、存在の統一性について述べられているもとのテキストの箇所が存在神学的にずらされる様子とか。いや〜、改めて初期注解者たちのテキストはちゃんと読みたいなあと思う。

2007年08月01日

ミシェル・アンリ

現象学系の本はついどうしても流し読みになってしまう……本当はいかんのだけれど。とくに、ハイデガーはどうのこうの、フッサールはどうのこうのといったくだりなど、退屈なのですっぱりと読み飛ばしてしまったりする(苦笑)。というわけで、先頃邦訳で出たミシェル・アンリ『受肉--肉の哲学』(中敬夫訳、法政大学出版局)も、そんな感じでずらずらと。ギリシア的な「ロゴス」と相容れることのないキリスト教の「言」(御言葉)の受肉という概念には、実はそのギリシア的「ロゴス」が届かない、しかも覆い隠している根源へといたる「元・知解性」とでもいうべきものが秘められているのではないか、ということを、現象学的に論述していくというもの。種明かし(ネタばれ?)をすれば、その根源とは個々人の生を超えた根底的「生」で、「元・知解性」としての「言」とはいわばロゴスの古層ということになり、「言が肉となった」というヨハネの一節などは、まさにそれを理解したものとして読むことができる、というわけだ。近年、現象学的(?)な聖書の解釈はなんだか妙に西欧思想の主流のようになっている気がするけれど、これもまたかなり思弁的な読解。記述は煩雑ながら、メインストリームはなかなか刺激的というか挑発的といういか。思想史的にも、キリスト教の受肉の問題はとても重要な部分だけに、歴史的・歴史哲学的な考察ももっとあっていいかも、と。とりわけ惹かれるのは、初期教父のテキストが援用されているところ。テルトゥリアヌスはマルキオンへの反駁で、肉を世界の現れに関連づけ、世界の素材・内容物として解釈しているのだというし、エイレナイオスも同じくグノーシス派への反駁で、肉が「生」そのものに由来すること、肉のうちへの生の内在を論じているのだという。うーん、そういう読みの妥当性を問うためにも、テルトゥリアヌス『キリストの肉体について』と、エイレナイオスの『異端反駁』はぜひ読んでみたいところだ(この後者、通読するとなると仏語訳でも9巻本とちょっと長いのが玉に瑕か……)。