2008年01月30日

[古楽]アーノンクールの至芸

これまた昨年末に購入したアーノンクールの『クリスマス・オラトリオ』(ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス、Deutsche Harmonia Mundi)をやっと聴く。2枚組のSACDハイブリッド。うーん、SACDもハイブリッド盤増えてきたなあ。それに最近では、ハイブリッドにせずに、SACDに普通のCD数枚分を収録するなんて使われ方も出てきているみたい。プレーヤーの普及度は印象として今ひとつな感じもするのだが、どうなのだろう……。ま、それはともかく。いや〜、アーノンクールのバッハはかなり久しぶり。「クリスマス・オラトリオ」(BWV 248)の録音は3度目だという話だけれど、期待通りというか、今やまさに正統派アプローチの感動的なパフォーマンスになっている。このド迫力。荘重さ。むちゃくちゃ凄い。いや〜、クリスマス・オラトリオってこんなに良かったっけ、というほど改めて曲の魅力を感じさせる、文句なしの名盤。

バッハといえば昨年秋、田中吉備彦『バッハ傾聴』(法政大学出版局)が復刊されていた。ヨハン・ニコラウス・フォルケルの『ヨハン・セバスティアン・バッハ』全訳と、数編の論考を収録した1973年刊行の改訂版。フォルケルは岩波文庫版とかいくつか訳書があるけれど、これはバッハ没後200年の1950年の前年になされた訳業。まだちゃんと目を通していないけれど、時代の推移と変わらない部分との交錯を感じ取れそうな一冊ではあるなあ、と。

2008年01月27日

ジルソン追悼論集

エティエンヌ・ジルソンの一種の追悼論集『エティエンヌ・ジルソンとわれわれ:哲学とその歴史』("Etienne Gilson et nous : La philosophie et son histoire", Vrin, 1980)にざっと目を通す。冒頭のジャン=リュック・マリオンの小論は、ジルソンの出発点となったデカルト研究について、デカルトを中世との連続性のもとに考察するジルソンの営為そのものを、哲学的に捉えようとするもの。連続性の相で哲学史を捉える場合、それを強調してしまうと、デカルトならデカルトの独自性といった部分が薄らいだり、場合によっては消失してしまう可能性もあるわけで。これはまさしく悩ましい問題で、ジルソンもまた、後にそのアポリアと格闘することになったのだという話。マリオンはそれを哲学史そのものの「哲学的営為」の問題として捉え返そうとしているようだ。

実際この連続性か断絶かという立ち位置は結構微妙な問題。先にあげた山内志朗『普遍論争』も示唆しているけれど、精緻なテキストの読解を突き進めていくと、時に、大きな問題圏を共有しながら細部において微妙に反目するだけのテキスト群という感じにしか見えなくなってしまうようなこともある。たとえばドゥンス・スコトゥスとトマス、あるいはオッカムなどの個別問題での対立も、見る角度によってはそれほど深いものには見えなかったりするわけで、そのあたりの歴史認識の彩のようなものは、ある意味哲学的な(認識論的な)検討を要する問題だったりもする。うーん、悩ましいところだなあ、と。

もうひとつ、ピエール・アドの小論も興味深い。ジルソンは『中世哲学の精神』という著書の中で、出エジプト記の3.14にある「わたしはあらんとしてある者である」(岩波文庫の関根正雄訳)を、トマスの解釈を通じて出エジプト記の形而上学という形ですくい上げているわけだけれど、アドによれば、神と存在者を同一視する思想は必ずしもトマスの発見に帰されるのでもなく、新プラトン主義系の「パルメニデス」注解書(断片として残っているだけで逸名らしいけれど、アドはポルピュリオスのものではないかと述べている)などにもそうした同一視が見られるのだという。出エジプト記の形而上学とは別に、異教にもそうした発想があった点が重要だ、とアドは見ている。しかもそれが仮にポルピュリオスの注解だとすると、マリウス・ヴィクトリヌスやダマスキウス、さらにはボエティウスなどへの影響関係も考えられ、あながち無視できないのだという。うーん、そうなのか?

(以下、28日に書き換え)

actus essendiは一般に「存在の現実態」と訳されるし、それでよいのだろうけれど、ジルソンとかを読んでいると、なにかこう「在ることを為す」といったパラレルな意味が伏線的に感じられることがある。「存在する行為」みたいに(ま、表面的には誤解ではあるのだろうけれど)。ちょうど上の岩波文庫の『出エジプト記』3.14が、「あらんとしてある者」なので、それに呼応するかのような訳。セプトゥアギンタ(「70人訳聖書」)では「われは在るものである(Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν)」(非コプラ動詞的に訳されて「われは在るものとして在る」とか)になっている。ヘブライ語聖書(Biblia Hebraica Stuttgartensia)を見ても、これもほぼ同様に「われは存るものである(אהיה אשר אהיה)」(または「われは在るものとして在る」?)。うーん、「あらんとする」のニュアンスはどこから出てくるのだろう?「存在するもの」のトマスの定義は「ipsum esse(存在それ自体)」ということなのだけれど、これならば不定詞句のように取ると「みずからとして在る」みたいになって、「為す」のニュアンスが入ってくる感じになる。うん、でもこれって「存在」のいわば「裏地」のような気もする(笑)。存在の裏側に貼り付いている「為し」を、哲学的にすくい上げなおす−−このあたりをいじり続けると、ちょっと面白い問題になるような気も(笑)。

2008年01月23日

大学者たちの横顔

メタヒストリー的な研究史なのかと思って期待したノーマン・F・キャンターの『中世の発見』(朝倉文市ほか訳、法政大学出版局)は、どこか『先生とわたし』の欧米拡大版という感じの、どちらかというと人物像を広く渉猟したものだった。もちろん研究業績などの評価も記されているけれど、むしろ主観的な印象のようなものを前面に出していて、どこかゴシップ的な視線がちょっと鼻につく嫌いもある。ま、そのあたりも『先生とわたし』に通じるものが(笑)。日本語版序文にもちょっと触れられているけれど、学界関係者には不評だったという話も同じか。うーん、こういう本はやはり必ずや弟子筋の人々から総スカンを食らうんだなあ、と。なにしろ名だたる大学者たちの、あまり知られない俗物的部分・人間臭い部分が綴られていくわけだし、政治的な駆け引きなど、うさんくさい話だって触れないわけにはいかないだろうし。たとえばファンタジー小説のほうで人気を博したルイスとトゥールキンが、親交があった一方でまるで正反対の性格だったとか、まあ、そういった細部の、ある意味どうでもいい逸話・ゴシップ話を差し引いてみれば、それなりに研究史の流れ(といっても若干古いし、それほどの新しい発見というのはないけれど)も見えてもくるのだけれどね。とはいえ、そういうのぞき見的な部分は実際読んでいて「楽し」かったりするのがクセものなのだが……(苦笑)。アメリカで累計10万部売れたとかいうのも、そういう部分があるからなのだろうけれど、それにしてもなあ……と、ちょっと微妙というか複雑というか。

2008年01月21日

閑話休題 - Linuxその後

昨年末にVine Linuxが4.1から4.2へとマイナー・バージョンアップされていた。というわけで、年明けに古いMebiusノートのVineをアップグレードしようとして電源を入れたら……なんとまあ、液晶のバックライトが死んでいた(涙)。うーん、外部モニタを付ければ表示できるのだろうけど、なんだかそこまでする気にもならず。そんなわけで、もう1台のLibretto L2のほうのVineを4.2にアップグレードする。こちらもその後、ウィンドウマネージャをKDEやXfceに替えて(もさっと感は残るけれど、大部軽い感じがする)、多少使える環境にしてあったので、まあとりあえずアップグレード。Vineのアップグレードは、オンライン接続になっていれば、時間は多少かかるけれど基本的にaptコマンドだけで出来てしまう。なかなか便利だ(やり方は「Vine 4.2 アップグレード」とかでググればたくさん出てくるので省略(笑))。

このLibrettoのVine環境では、昨年末にいちおうEBViewというEPWING形式の辞書検索ツールを入れ、昔EBStudioで変換したランダムハウス英和やロワイヤル仏和(変換スクリプトはこちらから)、さらに羅英辞書(こちらで公開されているもの)などをコピーして、作業環境を作ってみた。けれども意外に重いのがエディタの類。Leafpadなどを入れてみたけれど、物理行での改行が入らずにだらだらと論理行で40行も50行も続くような文章だと(翻訳などの場合に結構そういうことがあるけれど)、途中から日本語入力が微妙に重くなってくる気がしてストレスがたまる。うーん、積極的活用にいまひとつ踏み切れないのだが……。

2008年01月19日

中世思想の屋台骨?

平凡社ライブラリー版で復活した山内志朗『普遍論争』を読み始める。以前、ちょっと必要があって旧版を参照したこともあったのだけれど、今回改めて読んでみて(まだ2章までだが)、後世が考えるほど普遍論争が重大なものだったのかどうかという問題提起は共感するところが大きい。より巨視的に屋台骨の構造を見る努力をしないと、よく見えてこないという点も同感。ただまあ、そのためには、狭義の哲学的なレベルにとどまってはいられず、神学、異教的コスモロジーなど、様々な道具立てが織りなす錯綜へと降りて行かなくてはならない、と思っているのだけれど。また、個別の議論、たとえばアベラールの位置づけ(唯名論側に含める扱い)などはやや極端な感じもするし(アベラールが自説を一種調停的に出しているのは、確かテキストのレベルで確認できたような気がするのだけれど)、「事態」と訳出されているstatusの取り上げ方も、やや敷衍しすぎな感じがなくもないし(でも増補部分でこれらについて振り返っているけど)……。確かに重要な本ではあるのだけれど、入門書とか言われるとちょっと違和感が(笑)。語り口も、話がかなり行きつ戻りつするので、予備知識なしにいきなり読むと結構キツイのではと思うのだが……と余計なお世話なことを言ってみる。

2008年01月15日

ヴァチカンライブ

昨日は例年どおりのリュート発表会。練習不足から結果はほぼ予想通り、今回のは普段に輪を掛けて撃沈だった(涙)。まあ、道ははるかに長いぞということを再認識したのが唯一の成果か。ま、ゆっくり進んで行くさね……。というわけで、イベント開けのクールダウンはCDでもと思ったものの、今回は年末に届いていたDVD。『教皇ベネディクト16世バースデーコンサート:ヴァチカン・ライヴ』。2007年の4月に、ヴァチカンのパウロ6世記念講堂で開かれたコンサートのライブ録画。モーツァルトのヴァイオリン協奏曲3番ト長調(K.216)と、ドヴォルザークの交響曲9番ホ短調作品95(新世界から)がメインで、冒頭と最後を飾ったのが、サン・マルコ大聖堂ゆかりのジョヴァンニ・ガブリエリ(1554頃〜1612)の「第9旋法による12声のカンツォーナ」「ソナタ13番」。古楽ファン的にはこれがなかなか面白かったり。演奏はシュトゥットガルト放送交響楽団で、指揮はグスターボ・ドゥダメル(まだ30にもなっていない若手)、ヴァイオリンもヒラリー・ハーンと若手ぞろい。

ちょうどそのベネディクト16世ことラッツィンガーの若き日の論考(司祭になった1951年)『アウグスティヌスの教会教義における民と神殿』("Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche", Eos Verlag St. Ottilien, 1992)にざっと目を通したところ。以前途中まで読んでいて、その後積ん読になっていたもの。今回もほとんど拾い読みという感じながら、儀式指向の異教に対してアウグスティヌスが説く信仰の内面化が、教会制度的な具体的儀礼とどう絡んでいくのかを論じていて、とても参考になる。なるほどアウグスティヌスの内面指向は、たとえばはるか後世のエックハルトのように内面化のさらなる深化とは違い、あくまで教会での聖餐を核としてもっている、とか。

2008年01月13日

ヨアキム的伝統の図像世界

大型本『フィオーレのヨアキムの図像世界』("Die Bildwelt der Diagramme Joachims von Fiore", Thorbecke, 2003)をずらずらと。フィオーレのヨアキムの写本にある図表を中心に12世紀とその後の図表的伝統に関する論集なのだけれど、巻末に60ページほどついているカラー図版を眺めているだけでも楽しい。ヨアキムの三位一体概念を表す図表の意味論的研究(編者のアレクサンダー・パチョフスキ)や、時代区分の変遷とその図表表示に関する論考(ジアン・ルカ・ポテスタ)なども硬質な読み応えだけれど、個人的には、ビンゲンのヒルデガルトを大きく扱い12世紀の図像表現を俯瞰したクリステル・マイヤーの論文とか、ヨアキム的伝統につながるとされる「ホロスコープの書」の、図像の「エンブレム化」についての考察(マティアス・カウプ)などのほうが興味深い感じ。

とくにこの「ホロスコープの書」は、リーヴスの「中世の預言とその影響』にもあるように、ヨアキムのいう第3の時代の到来への期待の中で、現世的なものに始終する歴代の教皇への批判を体現したものの一つ「フロレの書」の付論で、32章におよぶホロスコープ的預言とその注釈という体裁で、歴史的推移を論じているものなのだとか。で、最終的な太陽の支配に行く前の土星の支配というところに、最悪の教皇としてボニファティウス8世が挙げられているのだという。そして預言においてその諸特徴を表すエンブレム(言葉での)の数々が、上の論考のハイライトということになる。この部分のラテン語テキストも収録されているのだけれど、これもなかなか面白かったりする。うーん、「フロレの書」やあるいは「教皇預言集」なども見てみたいところ。

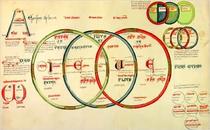

同書の表紙をかざるヨアキムの『形象の書』から、神を表象する3つの円の図を再録しておこう。

2008年01月10日

[古楽]新春は弦楽で

今年の年越しCDは、もはや定番となりつつあるnaiveはopus 111のヴィヴァルディエディションから、『弦楽のための協奏曲集(Concerti per archi)』。演奏はアレッサンドリーニ&コンチェルト・イタリアーノ。いや〜これはなかなかご機嫌なナンバーという感じ。年明けの祝祭気分のBGMにはもってこいだった。華やいだ、テンポの良い曲がこれでもこれでもかという感じで繰り出されるかと思うと、哀調のメロディもしっとりと歌い上げる。こりゃもうお屠蘇と一緒にいただくしか……って今日はもう10日じゃないの。

2008年01月09日

料理人と大時計

学会誌やそれに類するものは、ときに特集などよりも目立たないように掲載されている論考のほうが面白かったりすることがある。最近入手した『メディエヴァル』No.49("Médiévales 49 - La Paroisse : Genèse d'une forme territoriale", PUV, 2006)もまさにそんな感じ。教会組織を例に空間理解・空間支配の問題をちょっと考えてみたいなと思って、タイトルに惹かれて購入してみたのだけれど、教区の誕生に関する論考がいくつか並んではいるものの、個人的な関心にアピールするものはあまりなかった。ところが、特集以外の小論二編がとてもよい。一つは、15世紀の科学者バルトロメオ・プラティナも評価したという、『料理術書』(Libro de arte coquinaria)の著者とされるマエストロ・マルティーノという料理人について研究動向などをまとめたもの(ブリュノ・ローリウー)。そのマルティーノ、なんと1464年から84年まで、パウロ2世とシスクトゥス4世の私設料理人だったらしいのだとか。上の料理書の著者と同一人物であるかなど、疑念は完全には払拭されていないらしいのだけれど、それにしても当時の料理人の職業的評価の高まりは、それがなおもかかえていたらしい「手仕事」を卑しいとする価値観と結びついて、両義性をいや増している感じだ。そのマルティーノの料理書も見てみたいものだが……。

もう一つは14世紀の詩人ジャン・フロワサールによる「恋人たちの大時計」という詩を取り上げて、当時隆盛しつつあった大時計の比喩を分析したもの(ジュリー・サンジェ)。脱進機(エスケープメント)の発明事情(13世紀末)や、それが世の中に及ぼした影響についても少しだけ触れられているけれど、このあたりはもっと詳しく見たいところ。フロワサールの詩は、恋する者を大時計に例えるもので、今風に考えるならちょっと「ぶっとんで」いるみたいなのだけれど、著者によれば、これはアレゴリーを通じて機械から人間へと接近するという試みとして、ある種独特なものなのだという。なるほどそうした視点から見れば、これはこれで思想史的にも興味深い問題につながっていくかもしれず、あなどれないかも……。

2008年01月05日

せどり男爵……

これも正月の年越し本。梶山季之『せどり男爵数奇譚』(ちくま文庫)。以前日経の夕刊(か何か)で紹介されていたもの。うーん、70年代くらいの大衆小説というのは妙に面白かったりする(活字が元気だった時代だからか?)。これなども、舞台は古本業界だけれど、どこか『麻雀放浪記』なんかにも通じるような怪しげな人物たちが跋扈する。市場価値の高い古本を安く仕入れて、差益をかせぐという「せどり」。で、本作は、語り手とそのせどりを異名にもつ主人公との交流録の体裁をとった連作短編シリーズ。繰り出されるエピソードはどれも本当にありそうなものばかり。蒐集に取り憑かれた人々の悲喜劇というところか。かくも人は「集める動物」なのだなあと。第5話に出てくる「コンペンジューム・スピリチュアリス・ドチェーリネン」なる稀覯本は、Compendium spiritualis doctrinaeのことか。キリシタン版なる稀覯本で、日本へのキリスト教伝来後、洋式の活版印刷が伝えられ、そこで印刷されたものの一つなのだとか。何やらこんなサイトを発見。キリシタン文庫の稀覯本データベースとか。これの中程に、東京の古書業者がマニラで発見したものとして記されているのはそれかしら。なるほど、確かにイエズス会の中継地だった東南アジアやインドには、当時の布教に使われたものが現存している可能性もないわけではないということか。幻の楽器、ビウエラなども出てきたりしないのかしら、なんて。ちなみにこのデータベース、ヴァーチャルライブラリがまたすばらしい。トップページから行ける。

2008年01月04日

アラビア語版プロティノス

ピーター・アダムスン『アラビック・プロティノス』(Peter Adamson, "Arabic Plotinus - a Philosophical Study of the 'Theology of Aristotle'", Duckworth, 2002)をざっと読む。いわゆる「アリストテレス神学」とされる文書は、実はプロティノスの『エンネアデス』の一部を言い換えたアラビア語テキストだとのことだけれど、もとのプロティノスとの異同を細かく分析し、最終的には逸名著者(というか改作者)の特定に迫ろうとする意欲作。出だしはなかなかの読み応えで、文献学的な情報を通観できる。アラビア語テキストのプロローグは本文とは別人の手による可能性が高いことなども興味深い。もとのテキストは、アル・キンディのサークルの中で流布したものだという。でもいざ本文の異同、思想内容の整合性の検討に入ると、議論が一気に細かくなって、思わず飛ばし読みを誘われてしまう(笑)。推理小説よろしく、改作者の特定を謎として、本の最後まで明かさないのだけれど(これも途中でちょっとネタバレぎみになってしまっている)、なにかこう、読みを牽引するものとしてはちょっと弱すぎる感じで、最後に示される改作者についての仮説も、説得力はともかく、本文中でほとんど予想可能なので意外性もなく、思わせぶりな書き方をする理由は何だったのかなあ、という気がしないでもない(苦笑)。でもまあ、細かな議論は改めてきちんと検証してみれば面白いものかもしれない。

遅々とした個人的なアラビア語読みは、昨年末からアフロディシアスのアレクサンドロスによる「摂理について」("Traité de la providence", trad. Pierre Thillet, Verdier, 2003)に入った。前の「コスモスについて」はずいぶんかかったけれど、今度は分量も少ないので、半年くらいで読了できないかなと思っている次第。辞書も、これまで使っていたポケット版(廉価版)のAl-Quareeb Al-Mawrid辞書に代えて、ハードカバー版のAl-Mawrid Arabic-English Dictionaryを入手した。amazon.comあたりの書評にもあるけれど、こちらのほうが語彙的にも充実しているし、製本も圧倒的によい。やはり語根引きよりもアルファベットオーダーがいいなあ、と初心者丸出しなことを言ってしまう(笑)。

2008年01月02日

ゲルソニデス

今年もまた何冊かの年越し本。そのうちの一つがシャルル・トゥアティ『ゲルソニデスの哲学・神学思想』(Charles Touati, "La Pensée philosophique et théologique de gersonide", Gallimard, 1992 (original: 1973))。ガリマールの廉価版「Tel」叢書の一冊。タイトル通り、14世紀のユダヤ思想家(科学者・哲学者)ゲルソニデス(レヴィ・ベン・ゲルショム)の思想の全体像を描き出した力作。ゲルソニデスはフランスはラングドック地方バニョルの生まれ。そんなわけで同書は、マイモニデス思想のフランスの(特に南仏)ユダヤ人コミュニティにおける受容・論争から話が始まる。スペインなどとは違い、14世紀ごろの南仏では、マイモニデス思想はそれなりの支持者を見いだし、科学や哲学の探求を擁護する土壌があったらしい。カバラ思想などはほとんど影響力をもっていなかったという。そんな中で登場したのがゲルソニデスというわけだけれど、例によってその生涯などについては詳しいことはよくわかっていないらしい。で、なんといっても興味をそそるのはその思想内容だ。

トゥアティはこの本の中で、ほぼ同時期に生きたジャン・ビュリダンが提唱したインペトゥス理論(いわば中世版慣性の法則だ)に類する考え方がゲルソニデスにもあったことを指摘している。ビュリダンも受容済みのアリストテレス思想に大きな軌道修正を施すわけだけれど、ゲルソニデスも同様に、主にアヴェロエスなどを通じたアリストテレス思想を批判的に修正するという立ち位置にあった、ということ。このあたり、アリストテレス受容のまさに成熟期というか、一種の転換点を見る思いがする。またトゥアティの指摘によれば、たとえば人間知性の捉え方について、潜在知性イコール能動知性だとするアヴェロエスに批判的であるがゆえに、ゲルソニデスは結果的に、人間知性を魂に立脚した一つの能力と見るアフロディシアスのアレクサンドロスの立場に近づいているのだという。このあたりも実に興味深いところだ。ま、とはいえトゥアティの記述は、ジルソンばりにほとんど引用せずに、もとのテキストを自分の言葉で言い換えながら思想体系をまとめ上げていくという手法なので、もしかしたらそのまま鵜呑みにはできないところもあるかもしれない。いずれにしてもこうなってくると、ゲルソニデスのテキストそのものをぜひとも見てみたいところだ。