2007年12月30日

[古楽]年末的リュートの話題

最近テレビで流れているFINAL FANTASY VのCMには、一瞬だけだがリュートを弾いている登場人物が映し出される。でも、聞くところによると、スーファミ版の昔のFF Vには、竪琴は出てきてもリュートは出てこなかったという話なので、今回のは入れ替えるか何かしたのかしらん。まあ、いずれにしてもリュートが人目に晒される機会が増えるのはなかなか良いことではないかな、と、このあいだリュートの師匠とも話の一致をみた(笑)。

このところ、カナダのリュート奏者ポール・オデットの新作を聴いている。新作はなんとバッハだった。『J.S.Bach: Lute Works Vol.1 / Paul O'Dette』。ルネサンスリュートでは時代考証的に多少難ありの(笑)装飾やアドリブがビシバシ入る印象の強いオデットだけれど、今回はバロックリュートということで、いちおう譜に忠実ではあるようだけれど、この人が弾くとどこかルネサンス的な音色(?)が漂う感じがするのが面白かったりする。全体的な印象としては、昔の(あまり遊びがなかったころの)ダウランド全集みたいな響きか。オデットのバッハもまた、これから進化していくのかもね。曲は組曲ト短調(BWV995)、パルティータ・ホ長調(BWV1006a)、ソナタ・ト短調(BWV1001)。リュートを学びだすと一度ならず耳にするのが、バッハのリュート曲ということになっているものの調の問題。このBWV995の場合、ト短調のままだと、通常の13コースのバロックリュートでは最低音が対応できない。このCDの解説にも、ホプキンソン・スミス(ホピィ)がイ短調への移調することで13コースのリュートでの演奏が可能であることを発見した、と書かれていて、オデットもそれを蹈襲している。また、リュート曲としては無伴奏ヴァイオリン・ソナタ1番(BWV1001)の第二楽章を編曲したフーガ・ト短調(BWV1000)があるけれども、オデットは「残りの部分もフィットするじゃん」とか言い、フルに弾いてしまっている。こういうところが凄いかも(笑)。

それから余談だが、古楽雑誌「アントレ」のWebページがいつの間にか出来ていた(最近知ったばかり)。その扉を飾っているのは、フランドル生まれでイタリアで活躍した画家ニコラ・レニエ(1591〜1667)の『音楽の霊感』。ロサンゼルス郡立美術館所蔵。ミューズらしき人物が天上を指しているのが印象的。ミケランジェロの『アテネの学堂』でやはり天上を指しているプラトン(ダヴィンチがモデルとかいう)を連想させたり。

2007年12月26日

時間神学

今年ももうノエルになってしまったけれど、例によってなんだかんだとそれなりに忙しかったり。そんな中、さらに刺激的な読書(笑)。入不二基義『時間は実在するか』(講談社現代新書)がそれ。以前『相対主義の極北』が鮮烈だった著者。今回も(といっても、この本は2002年の刊行だけれど)実に見事なドライブ感をもたらしてくれる。イギリスの哲学者ジョン・マクタガート(1866-1925)が1908年に発表した「時間の非実在性」という論文をベースに、その「非実在論」をかなり細かくかみ砕いて解説したのち、今度はそれに対する批判的なアプローチをかけてそれを追いつめていく。そして最後には、そのマクタガートを追い込んだ袋小路から、これまたあざやかな反転といった趣のアプローチで、時間問題への著者独自の議論を展開してみせるという、体裁は小著ながら実に「壮大な」著書だ。

(同書が描き出す)マクタガートの議論は、まさに新手の普遍論争ともいうべきもの。基本的には時間概念を形式論理学的に2つの系列に分割し、そのうちの一方はもう一方に依存するものであるのに、その依存される側の系列はそもそも矛盾を抱えざるを得ないので実在しえず、結局どちらの系も実在しえなくなってしまうという議論が展開する。著者はマクタガートの想定反論への再販論も含めてその議論を吟味しなおすのだけれど、このあたり、ほとんどフィールドをかえた唯名論vs実在論の論戦という感じだ。トマスからハイデガーにまで連綿と続く存在の議論が存在神学であるならば、これはさながら時間神学とでも言うべき議論の数々だ。そしてその行き着く先には、どちらにも決定不可能であるような地平が待ちかまえている……。

著者が第4の道として示す(つまり「神学」論争の基本的スタンスは3つあるということなのだけれど)「形而上学的」時間の議論では、関係としての時間と「無」関係としての時間という切り出しを試みている。切り出すための装置には、形式論理的に時間表象を完全に捨て切っているのかどうかといった微妙な問題があるようにも思えるし、また、否定的な「無」よりももっと根源的・断絶的な「無」といった概念を導入するあたり(どこかスコトゥスに似ている!)も、微妙な問題を孕んでいる感じがしないでもないけれど、そこから示される結論はある意味で実に壮大なもの。うーん、これはもはや「時間神学」の知の極北。

2007年12月23日

[古楽にあらず]グールド(とサイード)

何やら今年はグールドの没後25年ということで、いろいろ復刻版のラッシュになっていた。白眉はやはり、80枚組とかいう一大セット。でもまあ、個人的にそこまでは要らないなあと思っていたのだけれど、せっかくなのでどれか買っておこうと思い、バッハ以外も入っているというので、作家の平野啓一郎編纂の一枚を購入してみた。『Golden Gould 〜平野啓一郎と辿るグレン・グールドの軌跡』というのがそれ。一枚目は何のことはない、55年の「ゴルトベルク変奏曲」全曲と、フーガ、パルティータ、トッカータときて、「平均律クラヴィーア曲集」から数曲を収めたバッハ特集。「ゴルトベルク」も久々に聴くと、また違った面白味が感じられていいのだけれど、やはりとても楽しいのは二枚目。モーツァルト(ピアノソナタ第8番イ短調)、ベートーヴェン(ピアノソナタ第32番ハ短調)、メンデルスゾーン、ブラームス、シュトラウスときて、最後にはスクリャービン(ピアノソナタ第5番嬰ヘ長調)、アルバン・ベルク(ピアノソナタ作品1)。とくにスクリャービンとベルクは個人的にもとても新鮮。バッハもいいけれど、これらにおける情感の盛り上げ具合がとりわけ面白い。

最近読んだグールドへのオマージュとしてなかなか面白かったのが、サイードの『晩年のスタイル』(大橋洋一訳、岩波書店)に収録されている「知識人としてのヴィルトゥオーソ」。サイードの事実上の遺作となるこの本は、基本的には、「有終の美」のようなクリシェに回収されないような、諸芸術家の一種価値転覆的なモーメントから、「晩年性=遅延性」(主体を超えて生き延びること)がどう織りなされていくのかを考察したエッセイの数々だ。で、いきおいそれは、サイードが得意としていた音楽論となっていく。扱う主題も、ベートーヴェンの晩年に惹かれるアドルノだったり、アドルノとグールドのシュトラウスをめぐる正反対の解釈だったり、モーツァルトの「コシ・ファン・トッテ」だったりする。さらにジャン・ジュネやヴィスコンティなどをめぐり、それからグールドにいたるわけだけれど、サイードは、グールドのバッハ演奏と、時代の潮流に逆らったバッハ(ギャラント様式の拒否)像を示したアドルノとを重ね合わせたりし、バッハの創造性とグールドの創造性との照応関係について述べたりしている。ま、そういう話はこれまでにもあったし、さほど目新しい視点でもないといわれればそれまでだけれど、サイードのこの文章は何かこう、ぜひともグールドについて書き留めたいと言わんばかりの芸術的な愛情を感じさせ、そのあたりに、サイード自身の「晩年性」も宿っているのかもなあ、なんてことを思わせたりもする。

2007年12月21日

[メモ]中世の系統樹の表象

クリスティアーヌ・クラピッシュ=ツーバー『祖先の影』(Christiane Klapisch-Zuber, "L'ombre des Ancêtres - essai sur l'imaginaire médiéval de la parenté", Fayard, 2000)をざっと読む。これもまた、なかなかに刺激的な一冊。これは以前、『系統樹思考の世界』が良かった三中信宏氏のこれまた有名なWebページで紹介されていたもの(もうひとつ、ヨアキムの図像世界に関する論集も紹介されていて、そちらも取り寄せてみたけれど、それはまた後で)。中世後期に盛んになる植物文様の家系図の作成が、どのような歴史的経緯をもって成立していったかということを、数多くの事例を挙げて論じている。全体の流れはこんな感じ。古くはローマ時代の法律家が作った家系図(stemma)や人物をあしらった渦巻き文様(peopled scroll)に端を発する祖先の表象は、一方でキリスト教聖職者らの手による聖書の人物相関図へと受け継がれる。「樹」のメタファーはすでに使われているものの、最初それはきわめて図式的なものだった。ところが12世紀ごろから具体的な「木」の表象が徐々に前面に出てくるようになり、13世紀、14世紀にいたり、聖職者ばかりでなく世俗の王侯貴族などにおいても家系の表象にも用いられるようになっていく。やがて印刷術の登場で、その世俗への浸透は一挙に拡大する……。

ちょっと面白かったのが、12世紀に教会関係者たちが多用するようになる木のイメージの拡大に、ひとつには「ヨシュアの木」と通称される「virga Isse」の伝統が大きく関わっていたという話。ヨシュアに示された「若枝(virga)」は要するにキリストのことだとされるわけなのだけれど、13世紀ごろにはその若枝が文字通り大木のように表され、歴代の教会の要人たちがその枝葉に描かれるようになる。さながらそれは教会の統一体のシンボルとなり、もはや本来のキリストの家系図という性格ではなくなってくるのだという。それはさらに聖人たちとの一種の「コミュニオン」を表す図像コードとなり、その伝統はフラ・アンジェリコあたりにまで連綿と続いていく……。

個々の事例にはヨアキムやルルスなども取り上げられて興味深いのだけれど、個人的にとりわけ興味をそそったのはサントメールのランベールによる「Liber floridus(花々の書)」(12世紀始め)か。同書は様々な文章と細密画、素描などから成る博物学的な書物。花や植物だけでなく、当時の自然学の総覧みたいになっているらしい。ランベールはサントメール聖母教会の聖堂参事会員だったというが、詳しい経歴などは不明とか。うーん、このあたりのちょっと詳しい研究とかも見てみたいところ(系統図とは関係ないのだけれど、そのLiber floridusからの細密画の一つを掲げておこう)。

2007年12月18日

[メモ]教皇と魔女

邦訳で出たばかりのライナー・デッカー『教皇と魔女』(佐藤正樹/佐々木れい訳、法政大学出版局)を読む(原書は2003年刊)。いやーこれは実に面白い一冊。魔女裁判とローマ教会との関係を、ヴァチカンの機密書類文庫に眠る史料から再検討しようというもので、魔女裁判は教会に責任があったなどという一般通念的な「思いこみ」は思いっきり粉砕される。代わりに浮かび上がるのは何かというと、世俗の裁判所、宗教裁判所、そして教皇庁の三つ巴のパワーポリティクスだ。そもそも「暗黒の中世」的なイメージで見られがちな魔女裁判・魔女迫害だけれど、実は近世になってからのほうが激烈の度合いを増している。ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』では、女が火刑に処せられそうになる場面があるけれども、これはアナクロニズムなのだという。もちろんヴァルド派への十字軍とか、異端撲滅の運動はあったわけだけれど、いわゆる魔女はそれとは別次元にあったとのことで、そもそも魔女という概念や、夜間に飛行したりといった属性なども、近世になってから徐々に確立してくるものなのだという。そういった迷信のような話を、神学者たちは一笑に付しているほどだったらしく、また魔女迫害は地域的にも偏りがあり(とりわけアルプス以北)、世俗の裁判が大きく影響しているといい、宗教裁判所、さらに教皇庁は、とりわけ16世紀以降など、むしろそうした極端な迫害行為を抑制しようとしていたという。実際、迫害が激高すると、それを牽制し批判しようとする動きも出てくるようで、同書には様々な事例が挙げられている。このあたり、「検邪聖省」の暗く陰惨な固定観念的イメージも、ずいぶんと晴らされる思いがする。また興味深いのは、一般に「魔女」と言うものの、ジェンダーバイアスのようなものはなく、魔術で告発された人々は男女同数程度なのだという。カトリックよりもルター派や福音主義の地域でのほうが、女性の割合が大きいという研究もあるのだそうだ。いずれにしても、教皇庁の機密文書は98年に研究者に公開されたということなので、こうした宗教裁判などをめぐる新しい知見もこれからますます出てきそうで、大いに期待したいところだ。

2007年12月15日

[古楽] ゲレーロ

ゲレーロ(1528-99)『モテット「カンシオンとビリャネスカ」』(F.Guerrero: Motetes ''Canciones y Villanescas'' / La Colombina)を聴く。まさにこの時期に聴くにふさわしい一枚かも(笑)。ゲレーロは16世紀スペインを代表する作曲家。セビーリャ出身。楽譜の出版に精力的に携わり、さらにはエルサレムまでの巡礼の経験をもち、その冒険譚まで出版して人気を博したとのことで、どこか自由闊達で破天荒な印象を与える世俗的人物というイメージだ。けれどもそれと対照的というか(笑)、曲の美しさはなんとも印象的。このCDの収録曲「霊的なカンシオンとビリャネスカ」は代表作なのだそうな。ライナーによれば、伝統的なビリャネスカ(基本的には牧歌的な合唱曲&舞曲)を、詩的な表現力を大幅に加えて刷新したところが新しいのだという。確かにこれ、舞曲的な軽さ・軽やかさというふうではなく、とても観想的な曲の数々になっている。演奏はラ・コロンビーナという4人の声楽家グループ。なんとも美しいアンサンブル。

ジャケット絵はパチェコ・フランシスコ(1564-1644)の「ムーア人の捕虜を連れ帰るために乗船する聖ピエール・ノラスク」。フランシスコはベラスケスの師匠だった人物。題材となっている聖ピエール・ノラスク(1189-1256)は、カルカッソンヌ生まれの聖職者で、アルビジョア十字軍を避けてスペインに移り住んだ。サラセン人の捕虜となった人々を買い戻すために全財産を費やしたという。夢で聖母のお告げを聞き、捕虜解放のための修道会を開設したのだとか。なるほど、収録曲にもマリア信仰を歌い上げたものが多く含まれているという関連もあっての採択かな。

2007年12月13日

ヴンダーカンマー

いろいろなところで評判のよい(らしい)、小宮正安『愉悦の蒐集−−ヴンダーカンマーの謎』(集英社新書ヴィジュアル版)を読む。読むというか眺めるといったほうが正確か。なにしろカラー写真満載で、あやしさ炸裂という部分もあって、ひたすら眺めているだけでもとても楽しい。ホモ・コリゲンスというか、とにかく蒐集という行為が人間のある種の側面を言い当てていることが改めて確認できるという感じ。内容も、現存するヴンダーカンマーを概括した冒頭部分に続き、やがてその歴史的変遷をめぐりつつ、その精神世界をも考察していく。ルネサンス期のカンマーがどこか秘術的なあやしさに満ちていたのに対し、バロック期は豪奢に徹するようになり、ロココにいたって「趣味の良さ」という形式が幅を利かせパワーが殺がれていく……。このあたりの流れ、どこか音楽世界の変遷などともパラレルなものを感じさせて、個人的にはなかなかに面白い。さて、これを足がかりにして、未読のポーラ・フィンドレンの大著『自然の占有』にいよいよ取りかかることにしようかな、と。

2007年12月10日

最古の正面肖像画?

週末、ちょっと遊びに京都周辺まで。いやーやっぱり京都はいいなあ、と。なんとも近代的な駅ビルもどこかパリあたりの駅を彷彿とさせるものがあるし、一方で市内のバスの中で古本のような香りがしたり(笑)。最近のガジェット遊びの延長で、このあいだW-ZERO3[es]をモデムにしてSigmarion IIIからネットにつなぐことができたのだけれど、今回はそれが大活躍だった(こちらのページ参照)。地方に行くときにはしばらくこれかな。ちなみにW-ZERO3ネタで最近面白そうなのは、やはりW-ZERO3をモデムにし、無線LAN経由でiPod touchからネットを見るというトピックだったり(これはこちらを参照)。

で、日曜の京都新聞の一面に「ソフィア−−京都新聞文化会議」というのが載っていた(毎週の連載らしい。Webでも読める)。今回のはウェストミンスター寺院にあるというリチャード2世の肖像の話。ルーブルにある1360年頃のジャン2世の肖像画が西欧最古の肖像画とされるものの、これは横向きで、むしろ貨幣などに刻まれていた伝統的な肖像との一体性を感じさせる(これ、去年のちょうど今ごろ、このブログでも掲載したのだった。こちらをどうぞ)。それに対して、この「英国最初の肖像画」はなんと正面からのもの。1395年ごろの作だというから驚き。ほとんど西欧最古の正面からの肖像画かも(未確認だが)。もしそうなら、これは画期的な一枚。ルネサンス期まであと一歩か。

Wikipediaからの画像を。

2007年12月06日

ポルピュリオス「ステュクスについて」

ポルピュリオスの『ステュクスについて』(Porfirio, "Sullo Stige", trad. Cristiano Castelletti, Bompiani, 2006)にざっと目を通したところ。ステュクスといえば、ギリシア神話で冥界(地下世界)を流れる川とされるもの。ホメロスなどに「ステュクス河にかけて」という感じで誓いを立てる時の句として言及されている。で、このテキストは、ポルピュリオスがホメロスの言及などを読み解いた文章の断片。全部で9つの断片があり、最初がそのホメロスの詩の寓意的解釈への導入、断片2と3が冥界における魂をめぐる哲学的・神学的解釈、断片4が語源についての記述、断片5、6が実際の(地表の)ステュクスの特定とその水の性質について。高津春繁『ギリシア・ローマ神話辞典』(岩波書店)にも記載があるけれど、実際の河がアルカディアのノーナリスクにあったとされる。断片7はエデッサのバルデサネーを引用し、他の文化圏(インド)にも同じような地中の水という伝承があることを述べている。8と9は小片。この断片7はちょっと興味深く、地中の洞窟に両性具有の像があるという話が紹介されている(平野啓一郎の小説『日蝕』を思い出したり)。

それにしても、この地中の河と実際の地表の河との対応関係は興味深いところ。古代ギリシアの世界像では、ごくわずかな土地が海(オケアノス)に浮かんでいるというものだったわけだけれど、上の『ギリシア・ローマ神話辞典』によると、「ギリシア人の地理的知識の進歩に従って、オーケアノスは人格神から地理的な概念に変わって行った」とあり、ステュクスも同じような変化を被っていることが察せられる。そういえば、アレクサンドリアのディオニュシオス(2世紀)による『居住地誌梗概』(これは読み進めようとしつつも、固有名詞の多さ・煩雑さに躓き気味(笑))などにしても、ヘレニズムの地図作成法の父ことエラトステネス(前2世紀)の世界像を反映しているという指摘が同書(Dionisio di Alessandria, "Descrizione della Terra abitata", trad. Eugenio Amato, Bompiani, 2005)の付録に記されているのだけれど、その世界像はというと、ヘレニズム世界の新しい知見を取り入れているとはいえ、オケアノスの上に居住地がでんと載っているという体裁そのものはホメロスの時代からさほど変わっていないようにも思えたり……。うーん、地図というか、世界像の歴史というのもとても面白そう。

エラトステネスの世界地図の復元図を(Wikipediaより)。

2007年12月05日

閑話休題 - Linux

ちょっと久々にパソコン話。去る10月に旧MacのLC630をリサイクルに出して以来、押し入れに入っていた旧マシンたちに少しばかり息を吹き返させることにした。というわけで、6、7年ぶりくらいにLinuxを入れることに。昔(90年代の後半)はショップブランドマシンにFreeBSDを入れたりしてプログラミングのまねごとをしてみたりしていたけれど、最近はとんとご無沙汰。その間、PC-UNIX系もずいぶん様変わりした感じだ。特にインストールプロセスはずいぶん楽に。いきなりGUIでログインするのも気持ちいい(笑)。今回は古いVaio、古いMebius、Libretto L2がインストールするマシンたち。前2者にはUbuntu 6.06LTS(7.04や7.10はなぜかインストールが止まってしまう)が入ったが、Mebiusはなぜかイーサネットが認識されない(やっぱりDebian系はクセがあるなあ、と)。Vaioはそもそもイーサネットがないので、単純に入れてみただけ。MebiusにはVine Linux 4.1を入れ直し、これでひとまず実用にはなりそう(CPUは800MHz、メモリは384MB)。

で、苦労したのはLibretto L2。最初、もとから入っていたWindowsパーティションからインストールできるというツール(UNetbootin)でUbuntuを入れようとしたところ、なにやら途中でウンともスンとも言わなくなってしまった。ここで、やむなく再起動をかけたのがトラブルの元。このインストーラは、早い段階でブートローダーを消すくせに、自分のブートローダーは最後に入れるようで、そのため途中でやめてしまうと、ハードディスクからブートできなくなってしまう(リカバリCDでも、MBRは修正されない)。で、次の策として、あまり使わなくなったiBook G3をサーバにしてPXEブートを試みるも、AppleのPXEはちょっと特殊らしくてうまくブートできない。結局、CDからブートできるCD-ROMドライブ(東芝のOEMなので種類が限られている)をオークションで入手し、Ubuntuはやめて楽そうなVine Linux 4.1をインストールすることにした。CDでブートできても、その特殊なCD-ROMドライブは認識されないので、CDの中身は読みにいけない。そこで上のiBookをHTTPサーバにして、CDの中身をコピーし、ネットワークインストールの形で進める。で、これでめでたくインストールでき、Librettoの横長の画面にも、xorg.confというファイルを設定することで対応させることができた。ただ、マシンが非力(とくに描画が)なので、これも実用にはなりそうにない。もともと入っていたWindows 2000も重かったが、これもどっこいどっこい。かくも最近のウィンドウマネージャは重いのか……。GnomeのデスクトップはMac風で個人的には好きなのだけれどね……。

2007年12月03日

トマスの本質論

トマス・アクィナスの"De Ente et essentia(存在するものと本質について)"を、羅伊対訳本("L'ente e l'essenza", trad. di Pasquale Porro, Bompiani, 2002)で読む。というか再読というか(メルマガのほうとの関連もあって)。若き日のトマスは、ケルンでアルベルトゥス・マグヌスの教えを受けた後にパリに赴任したわけだけれど(1252年)、この小品はちょうどそのころのもの。訳者の序文によると、出回っている写本の別タイトルとして「何性と本質について」「存在するものの何性について」「本質について」などがあったとされているけれど、実際のところ内容は「本質」(=何性)をめぐる形而上学的議論という感じだ。まずトマスは、「存在するもの」(ens)と言う場合に、大別するとそれが類を指す場合と文が示す意味を指す場合があるとして、前者の場合を「本質」と称するほうがよいと述べる。これをもとに、今度はその本質についての考察が繰り広げられる。複合的実体(つまり形相と質料から成る実体)の場合についてと、分離した実体(つまり質料を伴わない形相としての実体)の場合、そしてさらに神の本質の定義(存在との同一)、最後に偶有性の話ときて締めくくられる。全体を貫く基調は神学的な視座。このあたり、唯名論に対する実在論の基本線が実に良くまとまっているように見える。ちなみに稲垣良典『トマス・アクィナス』(講談社学術文庫)によると、邦訳は三種類あるとのこと。

2007年12月02日

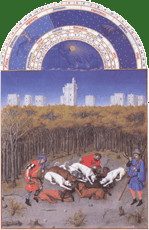

師走の冬枯れ

週末にかけて用事で田舎に行っていたのだけれど、紅葉が終わりつつある東京とは違い、向こうはすっかり冬枯れていた。今年ももう師走。そういえば2週間ほど前、歴史サイトherodote.netでシャンティイー城の紹介をしていた。シャンティイー城といえば、城内のコンデ美術館が所蔵していた「ベリー公のいとも美しき時祷書」(wikipediaの記事によると今はトリノとパリに分蔵だとか)。その12月の細密画は狩りを描いた次のもの。ヴァンセンヌの森の向こうにシャンティイー城がそびえている。なにかこの絵の冬枯の風景も、とても郷愁を誘うものがあるなあ、と。