ジョン・パスモア『分析哲学を知るための哲学の小さな学校 (ちくま学芸文庫)』(大島保彦・高橋久一郎訳、筑摩書房、2013)という小著を見ているところ。題名からして入門編かと思いきや、分析哲学の思想的展開を流れとして広範に追った概説書。邦題のような「小さな」ものではない。さながら分析哲学史序論とでもいったところか。もっとも、分析哲学の思想地図はそれなりに広大で、その裾野の広がりまで視野に収めようとすれば、それぞれの個別トピックの扱いは、ある程度一面的にならざるをえない。分析哲学の側から見た大陸の構造主義、ポスト構造主義の扱いなどはまさにそのあたりの一面的な理解が強く感じられるところ。そんなわけなので、翻って分析哲学の諸家についての記述はどうなのか、という点も気にはなる。とはいえ、思想的布置をさしたあたり図式的に捉えておくことにも、意味がないわけではないだろう。分析哲学のおおもととして、言語哲学の変遷があるわけだけれど、とくに、チョムスキーの統語論から、それを意味論に敷衍しようとした弟子筋のカッツとフォーダー、モンタギューの人工言語、ルイスの慣習論・可能世界論、グッドマンの反論、さらにはスタルネイカーやクリプキの議論などを経て、デイヴィドソンやダメットへと連綿と続く(?)、理論的言語をめぐる諸処の議論の流れが有益な整理だ。また、この二人の対照的なところを浮かび上がらせているのも興味深い。「この文の理解」とはどいうことかという問題に、ひたすらその文の真理値のみを理論言語として考えるデイヴィドソンと、人が真偽を決定する手続きをもたないような文の存在を問題にするダメット、というふうに。

ジョン・パスモア『分析哲学を知るための哲学の小さな学校 (ちくま学芸文庫)』(大島保彦・高橋久一郎訳、筑摩書房、2013)という小著を見ているところ。題名からして入門編かと思いきや、分析哲学の思想的展開を流れとして広範に追った概説書。邦題のような「小さな」ものではない。さながら分析哲学史序論とでもいったところか。もっとも、分析哲学の思想地図はそれなりに広大で、その裾野の広がりまで視野に収めようとすれば、それぞれの個別トピックの扱いは、ある程度一面的にならざるをえない。分析哲学の側から見た大陸の構造主義、ポスト構造主義の扱いなどはまさにそのあたりの一面的な理解が強く感じられるところ。そんなわけなので、翻って分析哲学の諸家についての記述はどうなのか、という点も気にはなる。とはいえ、思想的布置をさしたあたり図式的に捉えておくことにも、意味がないわけではないだろう。分析哲学のおおもととして、言語哲学の変遷があるわけだけれど、とくに、チョムスキーの統語論から、それを意味論に敷衍しようとした弟子筋のカッツとフォーダー、モンタギューの人工言語、ルイスの慣習論・可能世界論、グッドマンの反論、さらにはスタルネイカーやクリプキの議論などを経て、デイヴィドソンやダメットへと連綿と続く(?)、理論的言語をめぐる諸処の議論の流れが有益な整理だ。また、この二人の対照的なところを浮かび上がらせているのも興味深い。「この文の理解」とはどいうことかという問題に、ひたすらその文の真理値のみを理論言語として考えるデイヴィドソンと、人が真偽を決定する手続きをもたないような文の存在を問題にするダメット、というふうに。

月別アーカイブ: 2017年6月

【基本】アリストテレス『命題論』再訪

プラトン『クラテュロス』に続き、アリストテレスの『命題論』(『解釈について』)を復習する( Categories. On Interpretation. Prior Analytics (Loeb Classical Library))。名詞と動詞の区別の話から、命題の肯定・否定の話などへとシフトしていくのだが、久々に眺めてみて、やはり一番面白いのは、肯定命題にはそれぞれ対立する否定命題が一つだけあるというあたりの話。「「人間である」の否定形は「人間ではない」であって、「人間ではないものである」ではないように、また「白い人間である」の否定形は「白い人間ではない」であって、「白くない人間である」ではない」(21b1〜4)というふうに、否定が名詞(ὄνομα)ではなく動詞(ῥῆμα)にかかるというところがミソ。けれども、全体的にどこか巧妙な感じを与える議論展開ではある。これについては、次の論考が参考になる。高橋祥吾「アリストテレスにおける命題の対立関係と問答法」(『比較論理学研究』第2号、広島大学比較論理学プロジェクト研究センター、2005、PDFはこちら)。アリストテレスがこの連辞用法でのbe動詞の否定を、否定命題を作る際の原理に据えていることを指摘している。さらにそれは命題の真偽での対立関係について、全般的に当てはまるといい、命題の矛盾対立関係が、命題の要素における概念レベルの対立とは関係ないことが示されている。そしてそれこそが、イエス・ノーを明確にする「問答法」(διαλεκτική)の問いをつくるために必須なのだとされる。アリストテレスの巧妙さの正体は、同論考によると、もともとのῥῆμαの定義が不十分であり、その中で「である」の特殊性によってその不完全さを補完している点にあるとされている。なるほど。では、もっと精緻な定義がなされるとしたら、それはどうなるだろうか、といったことを思ってみたりもする。

プラトン『クラテュロス』に続き、アリストテレスの『命題論』(『解釈について』)を復習する( Categories. On Interpretation. Prior Analytics (Loeb Classical Library))。名詞と動詞の区別の話から、命題の肯定・否定の話などへとシフトしていくのだが、久々に眺めてみて、やはり一番面白いのは、肯定命題にはそれぞれ対立する否定命題が一つだけあるというあたりの話。「「人間である」の否定形は「人間ではない」であって、「人間ではないものである」ではないように、また「白い人間である」の否定形は「白い人間ではない」であって、「白くない人間である」ではない」(21b1〜4)というふうに、否定が名詞(ὄνομα)ではなく動詞(ῥῆμα)にかかるというところがミソ。けれども、全体的にどこか巧妙な感じを与える議論展開ではある。これについては、次の論考が参考になる。高橋祥吾「アリストテレスにおける命題の対立関係と問答法」(『比較論理学研究』第2号、広島大学比較論理学プロジェクト研究センター、2005、PDFはこちら)。アリストテレスがこの連辞用法でのbe動詞の否定を、否定命題を作る際の原理に据えていることを指摘している。さらにそれは命題の真偽での対立関係について、全般的に当てはまるといい、命題の矛盾対立関係が、命題の要素における概念レベルの対立とは関係ないことが示されている。そしてそれこそが、イエス・ノーを明確にする「問答法」(διαλεκτική)の問いをつくるために必須なのだとされる。アリストテレスの巧妙さの正体は、同論考によると、もともとのῥῆμαの定義が不十分であり、その中で「である」の特殊性によってその不完全さを補完している点にあるとされている。なるほど。では、もっと精緻な定義がなされるとしたら、それはどうなるだろうか、といったことを思ってみたりもする。

時間表現へのアプローチ

空き時間にKindleで読んでいた瀬戸賢一『時間の言語学: メタファーから読みとく (ちくま新書1246)』(筑摩書房、2017)。これが小粒ながらぴりりと辛い山椒のような一冊で、とても好感をもった。著者はレトリック研究を主に手がけてきた言語学者・英語学者。日本語表現を中心に、さらには英語表現などをも普遍的に捉え、時間の表象がどのようになされているかという問題を扱っている。内容的に大きなポイントとなるのは二つ。一つは時間の「流れ」の表象・メタファーについて。時間が流れるという場合の、未来から過去へと流れこんでくる方向性と、人間が時間の中を進んでいく場合の、過去から未来へと進んでいく方向性の二つを浮かび上がらせ、それらの織りなしが問題とするなど、認識論的に大変面白い問題を投げかけている。もう一つは、「時は金なり」という、ある意味資本主義を反映・下支えしているメタファーへの批判。資本主義がある意味行き詰まりを予感させる昨今において、これからの世界に必要なのは、それに変わる別のメタファーではないか、として興味深い提案を示している。メタファー研究から投げかけられる、新たな認識的転回の提言。こういう、ある意味地味なところから大きな展望が開かれるという、その様がなんとも素晴らしい。良書。

空き時間にKindleで読んでいた瀬戸賢一『時間の言語学: メタファーから読みとく (ちくま新書1246)』(筑摩書房、2017)。これが小粒ながらぴりりと辛い山椒のような一冊で、とても好感をもった。著者はレトリック研究を主に手がけてきた言語学者・英語学者。日本語表現を中心に、さらには英語表現などをも普遍的に捉え、時間の表象がどのようになされているかという問題を扱っている。内容的に大きなポイントとなるのは二つ。一つは時間の「流れ」の表象・メタファーについて。時間が流れるという場合の、未来から過去へと流れこんでくる方向性と、人間が時間の中を進んでいく場合の、過去から未来へと進んでいく方向性の二つを浮かび上がらせ、それらの織りなしが問題とするなど、認識論的に大変面白い問題を投げかけている。もう一つは、「時は金なり」という、ある意味資本主義を反映・下支えしているメタファーへの批判。資本主義がある意味行き詰まりを予感させる昨今において、これからの世界に必要なのは、それに変わる別のメタファーではないか、として興味深い提案を示している。メタファー研究から投げかけられる、新たな認識的転回の提言。こういう、ある意味地味なところから大きな展望が開かれるという、その様がなんとも素晴らしい。良書。

クラテュロス(後半メモ)

少し遅くなってしまったが、クラテュロスの後半についてのメモ。それまで長く続いてきたヘルモゲネスとの対話の後で、ソクラテスは今度はクラテュロスと向き合う。ものごとの名前が慣習にもとづくとするヘルモゲネスに対して、クラテュロスは名前はなんらかの自然本性に結びついていると考えている。ソクラテスも前者に向き合う際には、後者のような議論を展開しているように見え、最終的にはギリシア語の音の一つ一つ(音素)が、基本単位として、なんらかの抽象的な意味をミメーシス的に担う、という話にもなる。「ρ(ロー)」が速い動きを表すとか、「ι(イオタ)」が細やかさを表すとか……。ところがクラテュロスに対すると、今度はすでに何度か示されているような言葉の不純さの議論(「当代語はいずれも外国語などに影響されて不完全な状態になっている」という指摘など)をもとに、クラテュロスの言う、言葉が本性を表すというテーゼに反論していく。絵画がミメーシスとして、余計なものをつけたり削除したりするのと同様に、言葉も本性を正確には模写しないこと、数には似た名前がつけられないこと、また学びの観点からすれば、名前から本性を知ろうとするよりも、事物そのものから知ろうとするほうがよいことなどが、主な論点として示される。こうして対話はいつもながらの唐突さで終了する。

少し遅くなってしまったが、クラテュロスの後半についてのメモ。それまで長く続いてきたヘルモゲネスとの対話の後で、ソクラテスは今度はクラテュロスと向き合う。ものごとの名前が慣習にもとづくとするヘルモゲネスに対して、クラテュロスは名前はなんらかの自然本性に結びついていると考えている。ソクラテスも前者に向き合う際には、後者のような議論を展開しているように見え、最終的にはギリシア語の音の一つ一つ(音素)が、基本単位として、なんらかの抽象的な意味をミメーシス的に担う、という話にもなる。「ρ(ロー)」が速い動きを表すとか、「ι(イオタ)」が細やかさを表すとか……。ところがクラテュロスに対すると、今度はすでに何度か示されているような言葉の不純さの議論(「当代語はいずれも外国語などに影響されて不完全な状態になっている」という指摘など)をもとに、クラテュロスの言う、言葉が本性を表すというテーゼに反論していく。絵画がミメーシスとして、余計なものをつけたり削除したりするのと同様に、言葉も本性を正確には模写しないこと、数には似た名前がつけられないこと、また学びの観点からすれば、名前から本性を知ろうとするよりも、事物そのものから知ろうとするほうがよいことなどが、主な論点として示される。こうして対話はいつもながらの唐突さで終了する。

この後半部分についての論考は邦語のものも多少あるようで、ネット上で探しても何編か見つかる。たとえば、クラテュロスについてのモノグラフとして、田中あや『「名前の正しさ」と名指しの本性的正しさ ――プラトン『クラテュロス』研究――』(慶応義塾大学、博論、2016)(PDFはこちら)という博論が公開されている。内容を細かく分けて検討した労作のようだけれど、長大なのでまだきっちり読めておらず、今は取り上げないでおく。ここではさしあたり、中澤務「プラトンの『クラテュロス』における「名前の正しさ」」(『哲学』第44巻、1994, pp.166-175)を見ておこう。この論文は、ソクラテスが相手にしているヘルモゲネスとクラテュロスには、ともに名前のかたちと事物との関係を名前の正しさだと見なして、名前の使用について誤った考えをもっているという共通点があるといい、ソクラテスが批判するのはまさにその「名前の使用についての誤り」なのだと喝破する。クラテュロスとの対話部分に関しては、とりわけクラテュロスの唱える「虚偽不可能論」が問題だとされる。ソクラテスが名前を音素にまで分解するのは、クラテュロスの説の本質を明らかにするためであり、その本質とは、名前に含まれる情報こそが唯一重要で、それは間違い得ないとされるということだ。けれどもソクラテスは、名前に含まれる情報以外にも事物との関係性(結びつき)がありうるとして、これを批判している。その別様の関係性とは、まさに名前の使用における実際的な結びつきであり、名前はものの理解(事物の本質についての学び)を経なければ、コミュニケーションへと開かれていかない。ソクラテスはそう考えている、というのが主要論点。個人的には、このクラテュロスに対するソクラテスの論究が、コミュニケーションそのものの問いを俎上に乗せているとまでは(一見するかぎり)実感が沸いてこないようにも思えるのだが……。このあたり、解釈の余地が広くあることは確かだろう。

クザーヌス:知覚から世界へ

前回と同じ論集『ニコラウス・クザーヌスにおける神の分有と観想』についてのメモ。クザーヌスの位置取りについての論考も収録されてはいるのだけれど、ここで興味深いのはむしろ視覚の問題を取り上げた二篇だったりする。まず一つめは、ジャン=ミシェル・クネ「現象としての絵画:見ることの元素少額から神秘主義的神学へ」(Jean-Michel COUNET, Le tableau comme phénomène : de la phénoménologie du voir à la théologie mystique)。これはクザーヌスの『神の観想について』で言及される絵画に寄せて、視覚論を再考しようとする一篇。ロヒール・ファン・デル・ウェイデンによる自画像とされるその絵は、どこから見ても見返しているように見えるというものだったといい、クザーヌスの視覚の議論の着想源になっているらしい。これを見る聖職者たちは一様に驚き、視覚の(さらには知性その他の心的機能の)再帰性、ひいては対象となる世界という謎についての考察を促されるという。そこからクザーヌスは、有限の世界の原初にはあらゆる場所から見返す絶対的なまなざしがあり、それはまさに神の視線、神そのものとして、視覚に映るあらゆる世界を包摂していると論じることになるのだ、と。人間の有限なまなざしは、神の絶対的なまなざしを分有することによって成立するという、新プラトン主義的な流出・分有観が、視覚論にも反映されている、という話。

この「見る=見られる」の再帰的関係性は、はるか後世のメルロ=ポンティの触覚論に見られる「再帰的関係性」に、微妙に呼応するものでもある。前々回取り上げた『触れることのモダニティ』の、最終章がメルロ=ポンティ論なのだが、そこでは、触覚に寄せた考察(触れることが即、触れられることに転じながら、それが感覚としては瞬時に失われてしまうといった記述)が、視覚にも無分別的に当てはめられているという指摘がある。かくしてメルロ=ポンティにおいては、触覚のもつ根源性は視覚をも含めて、そうした感覚の経験を組織化するおおもとになっているというわけなのだが、そこに絶対的な超越者を認める点で大きく違うにせよ、世界が立ち現れるその仕方に寄せるクザーヌスの考え方は、さほど大きく隔たってはいないようにも思われる。もっとも、こう言ってしまっては、前回の話とは逆に、近代の側に完全にクザーヌスを取り込むことにもなりそうだが(苦笑)。

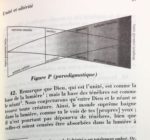

もう一つはクリスチャン・トロットマン「レオナルドからニコラウスへの目配せ:クザーヌスにおける視覚、分有、週末論」(Christian TROTTMANN, Le Clin d’oeil de Léonard à Nicolas : vision, participation et eschatologie chez Nicolas de Cues)。こちらはクザーヌス初期の『推論について』に登場する、図式P(知覚図式)と図式U(世界図式)をめぐる論考。まず、円錐二つが相互に貫入したかたちの図式Pは、神の光と物質的な闇との間に被造物の世界があるという図式なのだけれど、それが従来言われているようなルルスの影響というよりも、当時優勢だった光学(視覚のメカニズム)論にもとづいている、という議論が一つ。ダ・ヴィンチが視覚について記したノートに残響が見られる、というあたりが興味深い。もう一つは図式Pから図式Uへの移行。図式Uは巨大円の内部に縦に三つの小円が並び、そのそれぞれの小円の内部に三つに微小円が、さらにそれぞれの微小円の中に三つの最小円が並ぶといったかたちのもの。小円は上位・中位・下位の領域を表し(天使の世界、魂の世界、物体の世界)、微小円は第一秩序・中間秩序・最下位秩序を表す(天使の世界なら、微小円と最小円でディオニュシオス的な九つの天使の階級が表される。他の世界も同様)。図式Pから小円の区分が引き出されるところがミソ(この議論の下敷きになっているのは、日本クザーヌス学会元会長という大出哲氏の論考なのだとか)で、これがクザーヌスによるディオニュシオスの階級論の拡張だとされる。

|

|