今週はヘイドン・ホワイト『実用的な過去』(上村忠男監訳、岩波書店、2017)を読んでいる。とりあえずざっと第三章まで。ホワイトは言わずと知れたアメリカの歴史学者。長大な主著『メタヒストリー』も昨年、邦訳が出ているが、まずは取っ掛かりのよさそうな本書から。基本的に歴史構築主義の立場を取るホワイトは、歴史というものを専門家が練り上げる過去へのアプローチと、それ以外の一般人が判断や決断の拠り所として利用する過去とを区別し、この後者を表題にあるような「実用的な過去」と定義する。その上で、前者のアプローチで用いられる言述がきわめて「文学的」であり、そこで事実とフィクションが明確に分けられないことを指摘する。しかしながら、そのことは、たとえばホロコーストのような前代未聞の事象を前にしたときに大きな問題を突きつける。そのような虐殺行為をめぐる証言や記述が真実か否か、確証が得られなくなってしまうのである。ホワイトは、歴史的記述が真実かどうかと問うことは適切であると認めつつも、それが平叙文以外の叙法をも許容するのはありふれていることを指摘している。

ではこのアポリアに対して、どういうスタンスを取るのがよいのか。ホワイトはここで、上のもう一つの過去へのアプローチ、実用的な過去を活用することを提起する。それは要するに、真実か否かを超えて、一つの証言や記述が、しかじかにあり得た(あるいはあり得る)可能性の条件を言いつのるものである、と捉えるということだ。オースティンの言語行為論にインスパイアされるかたちで、ホワイトは、言述とは話者と世界との関係や、世界の事物同士の関係などを変えていく言語行為にほかならないと考え、たとえばホロコーストの否定論への「正しい」対応とは、それが真実かどうかではなく、そのような言述をもたらす欲望の根底には何があるのかと問うことなのだ、と主張する。こうした「可能性の条件」の探求は、過去への二つのアプローチ、専門家と一般人のアプローチをつなぎ統合する鍵になりうるものでもある、というわけだ。歴史記述の批判的な受容の仕方を開く見識であり、個人的にも、大いに称揚されてしかるべき見解だと思われる。

別にゲームショウが今週末だからというわけではないが、今週は個人的にちょっとUnity三昧。Unityは素人でも手を出せるゲーム製作用の開発環境。有償・無償の部品(アセット)を用いて場面を作り、それらの動きはC#などのスクリプトで制御する。ほとんど感覚はプラモデル作りに近い。慣れや習熟度、技術的な感性などに応じて、荒っぽいものから精巧なものまでいろいろなレベルのものを作って楽しめる。1年ほど前くらいからネット上のチュートリアルをいろいろやってみて、そろそろオリジナルも手がけたいところなのだが、とりあえず現段階はチュートリアルの複数の要素を組み合わせてみる感じでしかない……。模倣から独創へのギアチェンジは難しいが、ある種の醍醐味でもあり、当面の目標でもある。

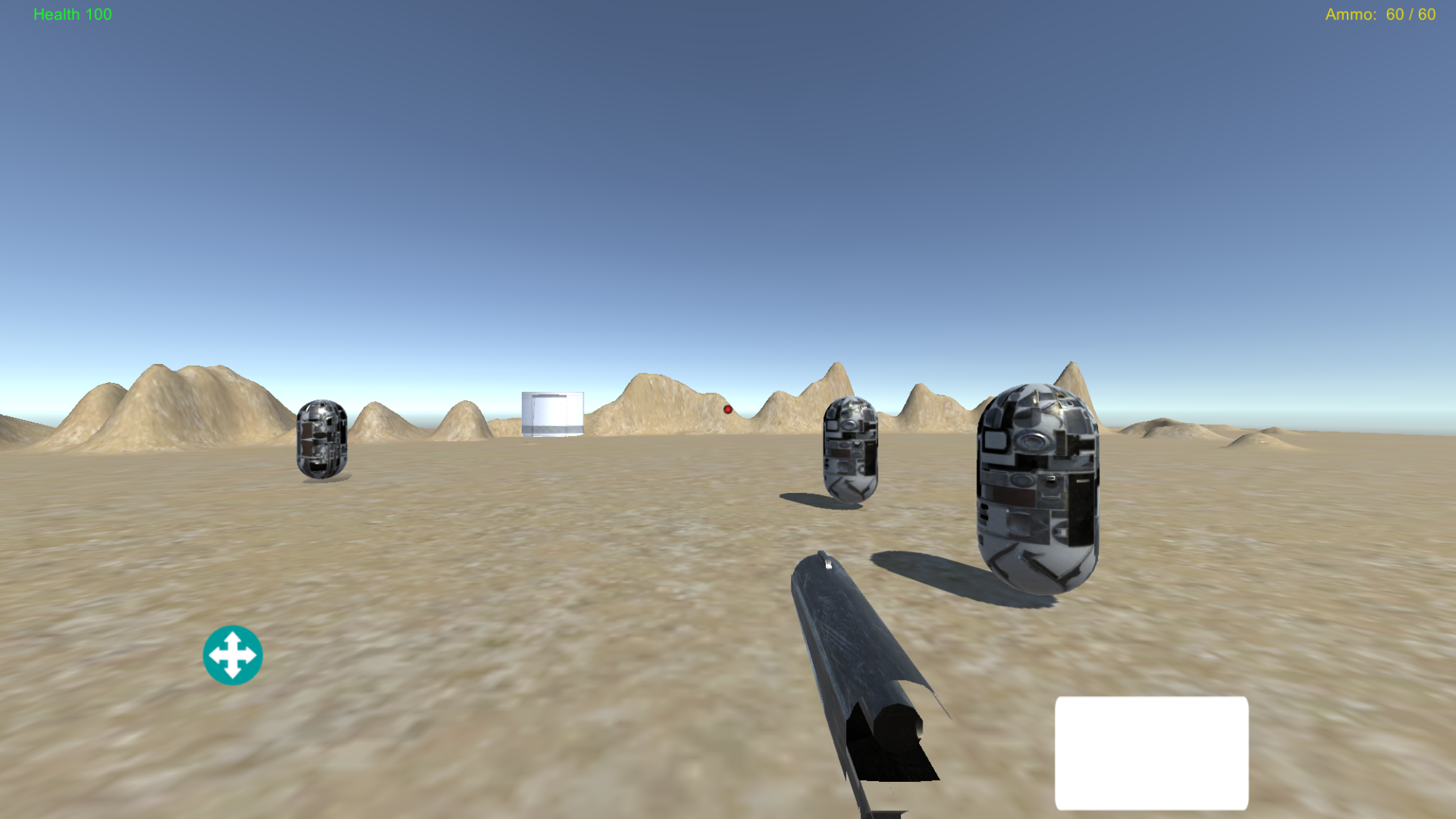

試作途中のFPS

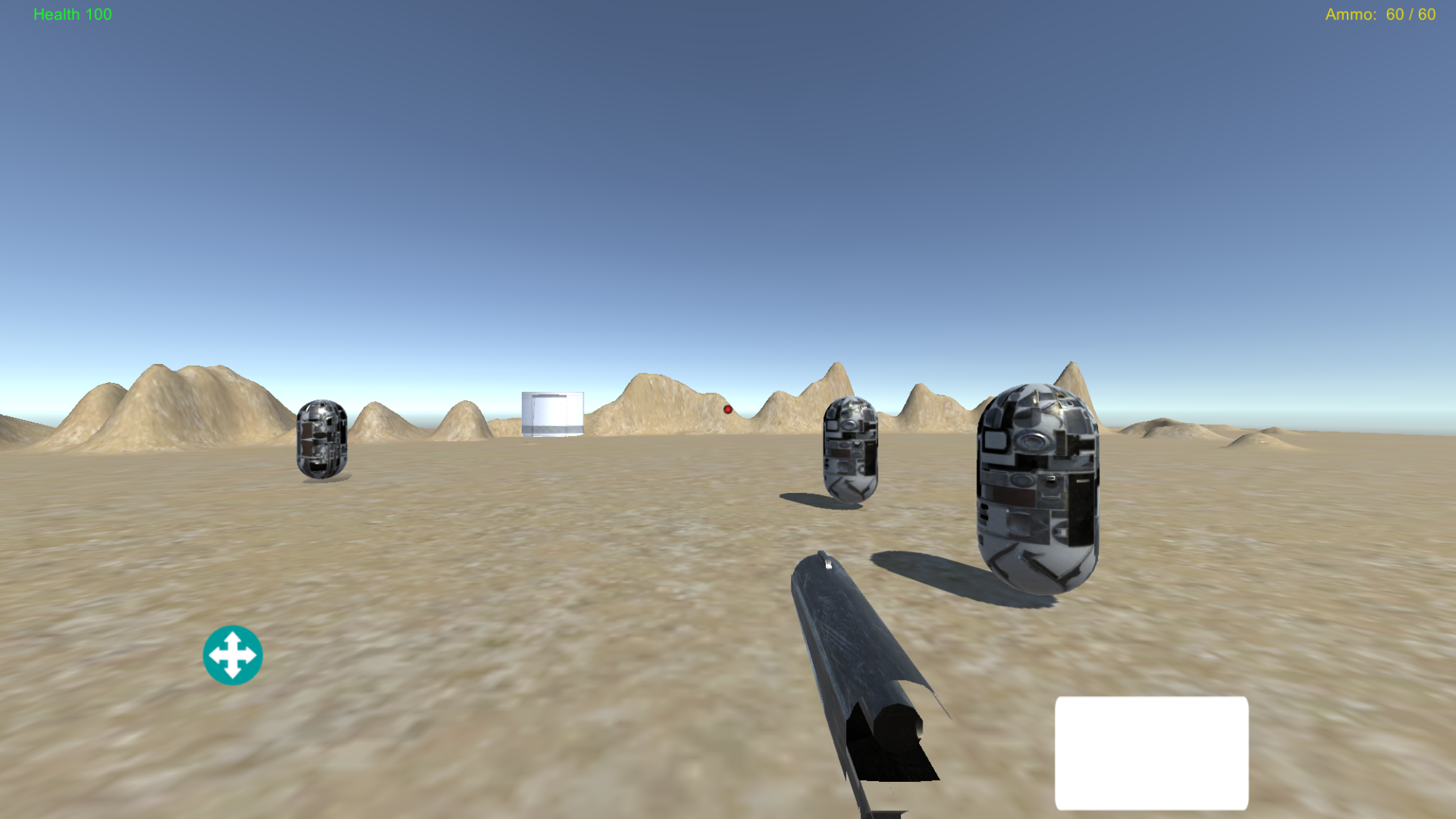

試作途中のFPS

というわけで、目下取り組んできたのはFPS(一人称シューティング)。もちろん本格的なものでは全然ないが(苦笑)、実際に作り始めると、たとえば敵は人物像(ゾンビなど)よりももっと抽象的なもののほうが望ましいのではないかとか(円筒形の黒くロボットっぽいクリーパー)、弾薬は数に制限があったほうがよい(60発)とか、そもそも撃つための理由も必要になるんじゃないか(奥に到達すべきゴールとしてシェルターの入り口っぽいものを置いてみた)とか、ガンアクションはさしあたり要らない(弾倉を取り換えるアニメーションの実装が某チュートリアルにあったが、煩雑なので割愛……笑)、そんなことをしている暇がないくらい敵が出るようにしたほうがよい(ほうっておくと4秒おきくらいに、撃ちきれないほど沸いてくる)……などなど、いろいろなことを詰めていかなくてはならない。こうして、ある種の世界観というか最低限のシナリオのようなものができていく。

個人的に興味深いのは、場面内で動くゲームオブジェクトの動きかた。たとえばFPSの場合、一人称のプレイヤーが「撃った」想定上の弾丸はすべてゲーム空間に固定された一点(画面中央の赤い点)に向かって発射される。けれども周りの風景を視点移動やゲーム空間内の移動によって変化させるために、ターゲットに合わせてプレイヤー(一人称視点)が動いているかのような効果をもたらす。まさに地動説に対する天動説状態。ゲームオブジェクト(ここでは敵)の移動方法もいくつかあって、それぞれの方法に付随する制約があるのでどれもまったく同じというわけではないが、見た目には同じ動きをいくつかの方法で実現することができる。実現された動きを「現実」とするならば、それを実現している方法すなわち「理論」「モデル」は複数設定されていることになる。この、複数のモデルがありうる点はことのほか重要だ。基本的には動因をオブジェクトを構成する要素のどれに置くのか、動体のプロパティはどのようにするのかという作り手の判断で分かれる。用いる方法が違えば、関係するプロパティや動体の制約なども違ってくる。実際の動きという「現実」だけを見て、どの「理論」「モデル」が適用されているのかを計り知るのは難しいが、たとえば「現実」の動きのみから作中人物の誰かが、方法はこれこれに違いないと思い込むような事態を仮定すると、誤ったものも含めて諸説が乱立し対立し合うようなことが、なんらかの形で再現されうるかもしれない、などと考えてしまう。うーん、そういうことを、なんらかのゲームストーリー(メタゲーム?)に落とし込めないかしら、などと技術もないくせに夢想してしまう(苦笑)。

この夏に読んだフランクリン『蓋然性の探究』の余波が個人的には予想以上に長く続いている感じがする。確率計算のような最適解のいわば理想世界と、この上なく不規則な現実・実在とのすき間・落差について、改めて考えている。そんな中、次の一冊もまさにそういう問題系を扱っている。ジョルジョ・アガンベン『実在とは何か マヨラナの失踪 (講談社選書メチエ)』(上村忠男訳、講談社メティエ、2018)。体裁的にもちょっと面白い一冊で、1938年に失踪したイタリアの物理学者マヨラナについて、その失踪に哲学的にアプローチしてみせたアガンベンの論考と、そのマヨラナが物理と社会学とにまたがる統計的法則について批判的に論じた論文、そしてそこで言及される16世紀のカルダーノ(賭博好きだったそうな)のゲームに関する確率論を採録している。アガンベンの挑戦的な議論は、量子力学への確率論的な立場の導入について、当時の批判的な文脈を掘り起こし(哲学者のシモーヌ・ヴェイユがそういう批判を展開していたことを、個人的には寡聞にして知らなかった)、そうした文脈の歴史的起源(パスカルから、さらにはカルダーノにまで遡る)を示してみせ、マヨラナの失踪がその延長線上にあるのではないかとの大胆な仮説(!)を提示してみせる。刺激的な読解ではあるが、確率論を奉じる人々からすれば、おそらくは意味不明な議論と見なされるかもしれない嫌いはある……。

卑近な例で恐縮だが、最近とある私的な小さなSNSで、オスプレイの「落ちやすさ」は確率論的には通常のヘリなどと変わらないという主張と、それが上空をいつも飛んでいて恐怖を覚えるという主張とがぶつかって、あわや炎上かという事態を目にした(結局そうはならなかったのだが)。また、機械学習の手慰み的に、過去のデータを学習させて明日の株価などを予測するという行為が、さして成果を挙げられないという話もネット上では散見される。これらなども、確率的世界と実在的世界との間隙をかなりあざやかに示している。確率論はあくまで可能的な状態の出来事に関わるものだが、一方でそれはすぐさま実在の領域に重ね合わせられる。確率論は構造として、そうした実在領域での判断を、たとえそれが誤謬推理であってもとにかく可能にし、意思決定になんらかの影響を与えうるものとなっている。けれどもそうした確率論は、実在の領域そのものを捉えることはできず(散らばる実データと、たとえば二乗平均の平方根の直線を見てみればよい)、実在領域に合致したとしてもそれは偶然でしかないことは、もとより忘れられてはならない。人工灯で照らされているような印象であっても、その先が真っ暗であることは明らかだ。では、そうであるならば、再度翻って、実在へのアプローチの可能性はどこにあるのだろうか。マヨラナの失踪が突きつけるのは、そんな問いかけなのだ、とアガンベンは語っている。

今週はフランソワ・マトゥロン『もはや書けなかった男』(市川良彦訳、航思社、2018)を読了。著者はアルチュセールの研究者。その著者が卒倒を患い、後遺症との闘病のなかで綴っていったテキストを、著者の友人でもある訳者が邦訳したという一冊。回復と悪化の一進一退を赤裸々に綴っている。とくに本人の意志と関係なく排便を繰り返してしまう身体が、なにか底知れない不気味さ(前にも取り上げた西欧的な恐れの感情か)を漂わせながらも、客観視されているのが眼を惹く。日に複数回の、意図しない排便。「わざとやっているのか」とキレる世話をする立場の長女。失禁するかもという不安、言い知れない予感めいた恐怖……。認知症患者の親の介護をやっていると、排便に関して似たような状況がときおり唐突にやって来るが、その際には親もまた、そうした失禁の恐怖や身体に裏切られる感覚を味わっているのだろうか、などと卑近な例でつい考えてしまう。

今週はフランソワ・マトゥロン『もはや書けなかった男』(市川良彦訳、航思社、2018)を読了。著者はアルチュセールの研究者。その著者が卒倒を患い、後遺症との闘病のなかで綴っていったテキストを、著者の友人でもある訳者が邦訳したという一冊。回復と悪化の一進一退を赤裸々に綴っている。とくに本人の意志と関係なく排便を繰り返してしまう身体が、なにか底知れない不気味さ(前にも取り上げた西欧的な恐れの感情か)を漂わせながらも、客観視されているのが眼を惹く。日に複数回の、意図しない排便。「わざとやっているのか」とキレる世話をする立場の長女。失禁するかもという不安、言い知れない予感めいた恐怖……。認知症患者の親の介護をやっていると、排便に関して似たような状況がときおり唐突にやって来るが、その際には親もまた、そうした失禁の恐怖や身体に裏切られる感覚を味わっているのだろうか、などと卑近な例でつい考えてしまう。

テキストの全体は、ほかにアルチュセールに関する発表の中味をめぐる思考の動きや、書かれたテキストを友人らに送った際のその友人らの反応などが随所に挿入される。断章的に編集されて時系列も飛び飛びになっているようだが、それらがまた、テキスト全体に独特の詩的ともいえる余韻を残してもいる。ここで語られているのは、老いや裏切る身体といった、ある意味普遍的なテーマでもあり、老境に差し掛かった人ならば誰もが想定しうる状況の断片と言えるかもしれない。そんなわけで若い人はピンと来ないかもしれないけれど、これはとても切実で悲痛な、それでいてどこかオプティミスティックなもの、希望の断片のようなものをも含み持った誠実なテキストであると思われる。というか、そういう入り方ができるだけ、自分も歳を取ってきたのだなあと、痛感させられる。

δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ