前アーティクルに続き、これも宗教改革がらみの一冊を言って差し支えないかと思われるのが、マリオ・インフェリーゼ『禁書: グーテンベルクから百科全書まで』(湯上良訳、法政大学出版局、2017)。原著は1999年刊。活版印刷発明後における教会当局の検閲に関して、地域を限定することなく各地の様々な動きを俯瞰的に描き出している。個人的に興味深いのは、「文化追放」と題された第二章に描かれる禁書目録の変遷。メモ的に列挙しておくと、まず目録が作成されるようになるのは1540年代からだという。1549年にヴェネツィア共和国で印刷された目録は約150冊の禁書を挙げていて、印刷はされたものの、共和国の元老院や書籍商などからの反発で、公布されることはなかった。ローマ教皇庁から出された禁書目録(1554年)も、パウルス四世のもとで進められていた全世界共通の方法の整備を待ったがために、やはり公布されなかったのだとか。最初のローマの目録は1559年に公布され(パウルス目録またはローマ目録)、約一千剳の禁書を挙げていたという。

前アーティクルに続き、これも宗教改革がらみの一冊を言って差し支えないかと思われるのが、マリオ・インフェリーゼ『禁書: グーテンベルクから百科全書まで』(湯上良訳、法政大学出版局、2017)。原著は1999年刊。活版印刷発明後における教会当局の検閲に関して、地域を限定することなく各地の様々な動きを俯瞰的に描き出している。個人的に興味深いのは、「文化追放」と題された第二章に描かれる禁書目録の変遷。メモ的に列挙しておくと、まず目録が作成されるようになるのは1540年代からだという。1549年にヴェネツィア共和国で印刷された目録は約150冊の禁書を挙げていて、印刷はされたものの、共和国の元老院や書籍商などからの反発で、公布されることはなかった。ローマ教皇庁から出された禁書目録(1554年)も、パウルス四世のもとで進められていた全世界共通の方法の整備を待ったがために、やはり公布されなかったのだとか。最初のローマの目録は1559年に公布され(パウルス目録またはローマ目録)、約一千剳の禁書を挙げていたという。

17世紀ごろまでこのローマ系の目録は構造的に変化がなく、3つのグループ(非カトリックの著者、無名著者のもの、そして禁書総覧)に分かれていたという。それにしてもそのローマの目録。ヴェネツィアなどを中心に、書籍商や文学者・研究者などが反発し、宗教家たちとのせめぎ合いなどもあって状況は流動化し、たとえば新しい目録編纂の作業は異端審問所ではなく、トレントの公会議の最終段階に臨んでいた司教たちに委ねられたりもするようだ。こうしていくらかの譲歩をともないつつ、1564年にはローマ目録の改訂版のようなトレント公会議の禁書目録が公布される。フランスはこの目録を認めず、またスペインやポルトガルなどは独自の目録を作っていて、俗語の文学作品を注視したり、神秘主義系の著作を厳しく統制しようとしたりしたという。

その後、トレント目録の続編を1596年にクレメンス八世が公布する(クレメンス目録)。それまでは、トレント目録の方針を守ろうとする人々と、より厳格なパウルス目録に戻ろうとする人々との間で対立が深まっていた。結果的にクレメンス目録は、その折衷案的なものになったようだ。このように、目録の成立一つとってみても、そこには様々な力関係の駆け引きが作用している。検閲そのものをめぐる動きもまたしかり。書籍流通量の増大がもたらした反動的な統制意欲は、こうしてリアルポリティクスの中で揉まれ、その結果妥協の産物として変形された表現形が与えられる。その複合的で微細な力学こそが、歴史の醍醐味であることを改めて想う。

![思想 2017年 10 月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/419JRW9lqyL._SL160_.jpg) きたる10月31日は、ルターの『95箇条の提題』がヴィッテンベルクの城教会の扉に貼り付けられたとされる1517年10月31日からちょうど500年。これが宗教改革の出発点だったということで、今年は宗教改革500年のメモリアル・イヤーにされているわけだけれど、厳密に考えるなら異論も出そうだが、もちろんこういうお祭りがあってもよい。ルターの著書の邦訳(『宗教改革三大文書 付「九五箇条の提題」 (講談社学術文庫)』、深井智朗訳、講談社、2017)など、関連出版などが相次いでいるのは歓迎したいところでもある。というわけで、とりあえず個人的には岩波書店の『思想 2017年 10 月号 [雑誌]』(特集「宗教改革500年−−社会史の観点から)を眺めてみた。個人的に興味深かったのは、渡邊伸「全体に関わることは全体で決めるべきだ−−公会議問題から見たドイツ宗教改革の展開」。トレント公会議が開催されるまでの、プロテスタントとカトリック、そして世俗の政権が入り乱れる複雑な経緯を、ドイツ国内の動きを中心に詳述している。論文著者によると、そこには「信仰問題が帝国内の問題に収斂していった経緯」が見られ、トレント公会議は「普遍性を主張する中世世界から個性を主体とする近代世界への転換」点にあたるとされる。同論文の最初のほうには、公会議の問題について、議決を通して考察する研究が見当たらないと指摘されていてちょっと衝撃を受ける。手つかずの空白領域がそんなところにもあるとは……。

きたる10月31日は、ルターの『95箇条の提題』がヴィッテンベルクの城教会の扉に貼り付けられたとされる1517年10月31日からちょうど500年。これが宗教改革の出発点だったということで、今年は宗教改革500年のメモリアル・イヤーにされているわけだけれど、厳密に考えるなら異論も出そうだが、もちろんこういうお祭りがあってもよい。ルターの著書の邦訳(『宗教改革三大文書 付「九五箇条の提題」 (講談社学術文庫)』、深井智朗訳、講談社、2017)など、関連出版などが相次いでいるのは歓迎したいところでもある。というわけで、とりあえず個人的には岩波書店の『思想 2017年 10 月号 [雑誌]』(特集「宗教改革500年−−社会史の観点から)を眺めてみた。個人的に興味深かったのは、渡邊伸「全体に関わることは全体で決めるべきだ−−公会議問題から見たドイツ宗教改革の展開」。トレント公会議が開催されるまでの、プロテスタントとカトリック、そして世俗の政権が入り乱れる複雑な経緯を、ドイツ国内の動きを中心に詳述している。論文著者によると、そこには「信仰問題が帝国内の問題に収斂していった経緯」が見られ、トレント公会議は「普遍性を主張する中世世界から個性を主体とする近代世界への転換」点にあたるとされる。同論文の最初のほうには、公会議の問題について、議決を通して考察する研究が見当たらないと指摘されていてちょっと衝撃を受ける。手つかずの空白領域がそんなところにもあるとは……。

これを受けて読み始めたプロスペリ『トレント公会議』(大西克典訳、知泉書館、2017)は、抑制の利いた簡潔な文体で、やはり宗教世界と世俗世界との確執を描き出している。まだ冒頭部分だけだけれど、面白い指摘が多く、たとえばニュルンベルク帝国議会(1522)の後に公会議の開催を要求したのがドイツ諸侯で、しかもその会議の中心的な目的は何なのかははっきりしていなかった、といったくだりが印象的だったり。教皇周辺には開催に消極的な筋があり、和解を求めてカール5世の宗教政策を支持した一派もあり、また情勢の変化(ルターの死や宗教対話の失敗)によって力関係も変わったりしながら、公会議開催についてのある意味リカーシブな議論が開催後までも取り沙汰されたりしたらしく、公会議を政治利用しようとする向きと、なんらかの改革的成果を望む人々などの拮抗関係が、公会議そのものとそれを取り巻く環境をきわめて複雑なものにしていたようだ。これもまた、リアルポリティクスの醍醐味だ。

これを受けて読み始めたプロスペリ『トレント公会議』(大西克典訳、知泉書館、2017)は、抑制の利いた簡潔な文体で、やはり宗教世界と世俗世界との確執を描き出している。まだ冒頭部分だけだけれど、面白い指摘が多く、たとえばニュルンベルク帝国議会(1522)の後に公会議の開催を要求したのがドイツ諸侯で、しかもその会議の中心的な目的は何なのかははっきりしていなかった、といったくだりが印象的だったり。教皇周辺には開催に消極的な筋があり、和解を求めてカール5世の宗教政策を支持した一派もあり、また情勢の変化(ルターの死や宗教対話の失敗)によって力関係も変わったりしながら、公会議開催についてのある意味リカーシブな議論が開催後までも取り沙汰されたりしたらしく、公会議を政治利用しようとする向きと、なんらかの改革的成果を望む人々などの拮抗関係が、公会議そのものとそれを取り巻く環境をきわめて複雑なものにしていたようだ。これもまた、リアルポリティクスの醍醐味だ。

*

余談ながら上の『思想』からもう一つ。早川朝子「宗教改革と医学の「近代化」」がまた面白い。身分の低い外科医に解剖をまかせ、ガレノスの権威ある諸説を講じるだけだった中世以降の医学の教師たちに対して、みずから解剖を行いガレノスの誤りをも指摘したベルギー出身の16世紀の医師ヴェサリウスの姿を、宗教的権威に挑むルターに重ねている。ガレノスの説による(誤った)血液循環の話なども取り上げられていて参考になる。

先週は一週間ほど事実上のオフ(秋休み?)。個人的な趣味で最近始めた、アンドロイド端末をターゲットとするC#でのお遊びプログラミングに興じていた(苦笑)。いろいろ知らないことが多くて大変だが、それはそれで楽しい。ほかに『猿の惑星:聖戦紀(グレート・ウォー)』などを見たりもした。一連のシーザーをめぐるストーリーの完結編。『地獄の黙示録』へのオマージュもさることながら、オリジナルシリーズへのオマージュなどもあって、個人的にはとても楽しめた。人間たちが、どこかゼウスに追われるクロノスらティタン族に重なったりとか……。

先週は一週間ほど事実上のオフ(秋休み?)。個人的な趣味で最近始めた、アンドロイド端末をターゲットとするC#でのお遊びプログラミングに興じていた(苦笑)。いろいろ知らないことが多くて大変だが、それはそれで楽しい。ほかに『猿の惑星:聖戦紀(グレート・ウォー)』などを見たりもした。一連のシーザーをめぐるストーリーの完結編。『地獄の黙示録』へのオマージュもさることながら、オリジナルシリーズへのオマージュなどもあって、個人的にはとても楽しめた。人間たちが、どこかゼウスに追われるクロノスらティタン族に重なったりとか……。

……なんてことを思ったのは、相変わらず少しずつ呼んでいるプロクロス『クラテュロス註解』が、ちょうどクロノス、ウラノス、ゼウスのあたりの話に及んでいるところだからか(笑)。プラトンの『クラテュロス』を受けて、神々の名前についての論が展開するのだけれど、ここでもまた新プラトン主義的スタンスに即して、プロクロスは発出論的な視点から神話の構造を説き直している。かくしてクロノス、ウラノス、ゼウスは創成に関わる三者として(けれどもどこか一体的に)扱われているようで、クロノスは「劇的なかたちでおのれの父を受け継ぎ、続く世代に引き継いだ」(111節)神と評され、ウラノス、クロノスの去勢の話を断絶として、ゼウスが別種の分割と統治の拡大を図ることになる、というまとめになっている。天上世界と地上世界、知性と理性との断絶が改めて強調されているかのようだ。

……なんてことを思ったのは、相変わらず少しずつ呼んでいるプロクロス『クラテュロス註解』が、ちょうどクロノス、ウラノス、ゼウスのあたりの話に及んでいるところだからか(笑)。プラトンの『クラテュロス』を受けて、神々の名前についての論が展開するのだけれど、ここでもまた新プラトン主義的スタンスに即して、プロクロスは発出論的な視点から神話の構造を説き直している。かくしてクロノス、ウラノス、ゼウスは創成に関わる三者として(けれどもどこか一体的に)扱われているようで、クロノスは「劇的なかたちでおのれの父を受け継ぎ、続く世代に引き継いだ」(111節)神と評され、ウラノス、クロノスの去勢の話を断絶として、ゼウスが別種の分割と統治の拡大を図ることになる、というまとめになっている。天上世界と地上世界、知性と理性との断絶が改めて強調されているかのようだ。

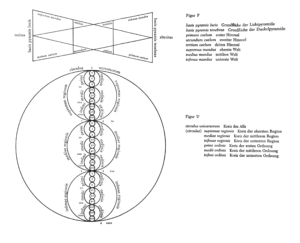

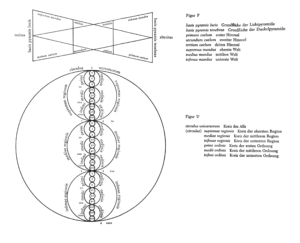

メルマガで取り上げるクザーヌスの図Pと図U(クリックで拡大できます):

プロクロスの『クラテュロス註解』からメモ。第85節には、語源分析を行おうとする人の心得が列挙されている。それをさらにまとめるとこんな感じ。そういう人が知っておくべき・修得しておくべきなのは、(1) 方言による違い、(2) 詩人別の用法、(3) 名前が単一か組み合わせかの区別、(4) 名前の適切な説明づけ、(5) 用法における違い、(6) 発話が被る変化(短縮、省略、反復、音節の癒合など)、(7) 個別の文字、(8) 両義性、同音異義語など。これらいずれかの知識を欠いていると、誤った解釈に陥るとされる。総じて批判的な判断ができなくてはならないとされ、その後には名前の実例がいくつか挙げられたりもしている。プラトンは「アガメムノン」が「ἄγαν(過度に)」からではなく「 ἀγαστὸν(称賛すべき)」から派生していると述べていたりするが(395a8)、文法家たちは質料(ここでは素材としての言葉を意味していると思われる)面に拘り形相(それが表すものの存在)を見ないがゆえに、逆の解釈を示してしまう、とプロクロスはコメントする(第91節)。

プロクロスの『クラテュロス註解』からメモ。第85節には、語源分析を行おうとする人の心得が列挙されている。それをさらにまとめるとこんな感じ。そういう人が知っておくべき・修得しておくべきなのは、(1) 方言による違い、(2) 詩人別の用法、(3) 名前が単一か組み合わせかの区別、(4) 名前の適切な説明づけ、(5) 用法における違い、(6) 発話が被る変化(短縮、省略、反復、音節の癒合など)、(7) 個別の文字、(8) 両義性、同音異義語など。これらいずれかの知識を欠いていると、誤った解釈に陥るとされる。総じて批判的な判断ができなくてはならないとされ、その後には名前の実例がいくつか挙げられたりもしている。プラトンは「アガメムノン」が「ἄγαν(過度に)」からではなく「 ἀγαστὸν(称賛すべき)」から派生していると述べていたりするが(395a8)、文法家たちは質料(ここでは素材としての言葉を意味していると思われる)面に拘り形相(それが表すものの存在)を見ないがゆえに、逆の解釈を示してしまう、とプロクロスはコメントする(第91節)。

*

余談ながら、第96節に「ἄνθος τοῦ νοῦ(知性の花)」という表現が出てくる。伊語訳注によれば、これはもとは『カルデア神託』からのもので、崇高なる知性、神の領域に触れるほどに高まった知性の状態を言うのだそうだ。この本文の箇所では、「知性の花」のみが、その言葉が示唆する、言い得ず知りえない神的な実体に触れることができるのであって、ソクラテスが分析する神の名は、あくまでその像にすぎないことが語られている。また、この底本冒頭の解説によれば、この表現はもっと先の第113節にも登場し、人間には「知性の花」を介して、また人間の本質のより真正な部分を通じて、神的な現実に接する可能性があるとされてもいるのだという。プロクロスは『クラテュロス』の神名の分析に、そうした内奥に向かうとっかかりのようなものを見いだしていることが改めてわかる。

δελτογράφος <剳記> – deltographos.comの投稿セレクション・アーカイブ

前アーティクルに続き、これも宗教改革がらみの一冊を言って差し支えないかと思われるのが、マリオ・インフェリーゼ『禁書: グーテンベルクから百科全書まで』(湯上良訳、法政大学出版局、2017)。原著は1999年刊。活版印刷発明後における教会当局の検閲に関して、地域を限定することなく各地の様々な動きを俯瞰的に描き出している。個人的に興味深いのは、「文化追放」と題された第二章に描かれる禁書目録の変遷。メモ的に列挙しておくと、まず目録が作成されるようになるのは1540年代からだという。1549年にヴェネツィア共和国で印刷された目録は約150冊の禁書を挙げていて、印刷はされたものの、共和国の元老院や書籍商などからの反発で、公布されることはなかった。ローマ教皇庁から出された禁書目録(1554年)も、パウルス四世のもとで進められていた全世界共通の方法の整備を待ったがために、やはり公布されなかったのだとか。最初のローマの目録は1559年に公布され(パウルス目録またはローマ目録)、約一千剳の禁書を挙げていたという。

前アーティクルに続き、これも宗教改革がらみの一冊を言って差し支えないかと思われるのが、マリオ・インフェリーゼ『禁書: グーテンベルクから百科全書まで』(湯上良訳、法政大学出版局、2017)。原著は1999年刊。活版印刷発明後における教会当局の検閲に関して、地域を限定することなく各地の様々な動きを俯瞰的に描き出している。個人的に興味深いのは、「文化追放」と題された第二章に描かれる禁書目録の変遷。メモ的に列挙しておくと、まず目録が作成されるようになるのは1540年代からだという。1549年にヴェネツィア共和国で印刷された目録は約150冊の禁書を挙げていて、印刷はされたものの、共和国の元老院や書籍商などからの反発で、公布されることはなかった。ローマ教皇庁から出された禁書目録(1554年)も、パウルス四世のもとで進められていた全世界共通の方法の整備を待ったがために、やはり公布されなかったのだとか。最初のローマの目録は1559年に公布され(パウルス目録またはローマ目録)、約一千剳の禁書を挙げていたという。![思想 2017年 10 月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/419JRW9lqyL._SL160_.jpg)