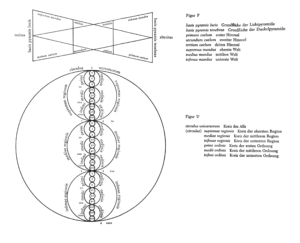

メルマガで取り上げるクザーヌスの図Pと図U(クリックで拡大できます):

「生命、自然、コスモロジー」カテゴリーアーカイブ

デッラ・ポルタの自然魔術本

最近は『ピカトリクス』の邦訳(『ピカトリクス―中世星辰魔術集成』、大橋喜之訳、八坂書房、2017)も出るなど、魔術についての学術的な研究環境も大きく前進している気がするが、「魔術」つながりということで(笑)、文庫化されたジャンバティスタ・デッラ・ポルタ(16世紀)の『自然魔術』の邦訳を覗いてみた(『自然魔術 (講談社学術文庫)』、澤井繁男訳、講談社、2017)。もとは1990年の青土社刊。書名こそ魔術という名がついてはいるけれど、錬金術や蒸留などの、操作的記述が色濃い一部の章を除き、中味は自然的事物についての知識の集成という側面が強い。古代から中世までの自然学的な知識を集成した百科全書的なもの、という感じか。でも、薬草ほかの記述は、ディオスコリデスなどに依拠していたりして、なかなか興味深いものがある。抽象的・体系的な議論にはほとんど関わらず、実用的と称することのできるような記述が多い。当時の実用書を目指していたような印象だ。実際、この『自然魔術』のほか、デッラ・ポルタのいくつかの書は、当時ベストセラーになっていたとのこと。また、学識者にはあまりウケなかったともいう。学知の普及者としてのデッラ・ポルタ、というイメージか。でも残念ながら同邦訳は抄訳。訳出されていない部分とかが気になるところ。たとえば、同書には「不可視の筆記について」という面白い章があるが(スパイっぽく秘密のメッセージなどを送る方法について記されている)、YouTubeにあるような、卵の内部にメッセージを入れる方法とかが含まれていない。ちょっと残念。訳者あとがきによれば、1589年版の『自然魔術』全体はこの抄訳の3倍ほどになるらしいのだが、それくらいなら全訳を刊行できないものかしら、という気もする。全訳の刊行を期待したいところ。

最近は『ピカトリクス』の邦訳(『ピカトリクス―中世星辰魔術集成』、大橋喜之訳、八坂書房、2017)も出るなど、魔術についての学術的な研究環境も大きく前進している気がするが、「魔術」つながりということで(笑)、文庫化されたジャンバティスタ・デッラ・ポルタ(16世紀)の『自然魔術』の邦訳を覗いてみた(『自然魔術 (講談社学術文庫)』、澤井繁男訳、講談社、2017)。もとは1990年の青土社刊。書名こそ魔術という名がついてはいるけれど、錬金術や蒸留などの、操作的記述が色濃い一部の章を除き、中味は自然的事物についての知識の集成という側面が強い。古代から中世までの自然学的な知識を集成した百科全書的なもの、という感じか。でも、薬草ほかの記述は、ディオスコリデスなどに依拠していたりして、なかなか興味深いものがある。抽象的・体系的な議論にはほとんど関わらず、実用的と称することのできるような記述が多い。当時の実用書を目指していたような印象だ。実際、この『自然魔術』のほか、デッラ・ポルタのいくつかの書は、当時ベストセラーになっていたとのこと。また、学識者にはあまりウケなかったともいう。学知の普及者としてのデッラ・ポルタ、というイメージか。でも残念ながら同邦訳は抄訳。訳出されていない部分とかが気になるところ。たとえば、同書には「不可視の筆記について」という面白い章があるが(スパイっぽく秘密のメッセージなどを送る方法について記されている)、YouTubeにあるような、卵の内部にメッセージを入れる方法とかが含まれていない。ちょっと残念。訳者あとがきによれば、1589年版の『自然魔術』全体はこの抄訳の3倍ほどになるらしいのだが、それくらいなら全訳を刊行できないものかしら、という気もする。全訳の刊行を期待したいところ。

環境哲学の可能性?

篠原雅武『複数性のエコロジー 人間ならざるものの環境哲学』(以文社、2017)を読み始めたところ。まだざっと全体の三分の一ほど。「対象指向存在論(Object Oriented Onthology)」に与するティモシー・モートンなる論者の議論を、まとめて紹介した一冊。副題の「人間ならざるものの環境哲学」という部分に惹かれて、モートンに関する予備知識がないまま読み始めたのだけれど、要点がわしづかみにできるような感触があって、全体的によい入門書になっている気がする。環境というものを、いきなりの自然環境のように大上段に構えたりせず、文字通り人の周囲のミニマルな状況から捉えていこうとするアプローチのようだ。すると当然のように、その環境は人工的な環境を含まざるをえない。かくしてそうした人工的環境を「読む」というかたちで探求は進められるらしい。イデオロギー的なエコロジーとはまったく別物だし、一方で人間の優位性を弱めるかたちで「モノ」の世界を考える、ほかの思弁的実在論の立場とも微妙に異なっている印象を受ける。もっとも、今のところモートンの元の著書はことごとく未読なので、果たして本当にそうなのかどうかは不詳だが……(苦笑)。

篠原雅武『複数性のエコロジー 人間ならざるものの環境哲学』(以文社、2017)を読み始めたところ。まだざっと全体の三分の一ほど。「対象指向存在論(Object Oriented Onthology)」に与するティモシー・モートンなる論者の議論を、まとめて紹介した一冊。副題の「人間ならざるものの環境哲学」という部分に惹かれて、モートンに関する予備知識がないまま読み始めたのだけれど、要点がわしづかみにできるような感触があって、全体的によい入門書になっている気がする。環境というものを、いきなりの自然環境のように大上段に構えたりせず、文字通り人の周囲のミニマルな状況から捉えていこうとするアプローチのようだ。すると当然のように、その環境は人工的な環境を含まざるをえない。かくしてそうした人工的環境を「読む」というかたちで探求は進められるらしい。イデオロギー的なエコロジーとはまったく別物だし、一方で人間の優位性を弱めるかたちで「モノ」の世界を考える、ほかの思弁的実在論の立場とも微妙に異なっている印象を受ける。もっとも、今のところモートンの元の著書はことごとく未読なので、果たして本当にそうなのかどうかは不詳だが……(苦笑)。

モートンという人は、どうやら文学畑の出身で(イギリス・ロマン主義研究?)、そこでのアプローチ(こちらのサイトを参照)は、思想的な想像における商品と比喩的言語のインタラクションの研究が出発点のようだ。外と内(外的空間と内的空間)の二元論を、安易に融合させようとするのではなく、両者の分割の部分的な崩れをもとに、「詩的に」考察しようとしている、ということか。これはそのまま人をとりまくミクロな環境についての読みへと敷衍されていく。人間的環境と自然的環境の二元論を、ほつれを通じて考察する(?)……。これを「アンビエント詩学」と称するのだという。うーむ、ここでもまた詩学が問題になっているわけか……。あらゆる思想が社会の行く先をなんらかの形で先取りして反映しているのだとするなら、デリダ的な「脱構築」よりもはるかに穏やかなスタンスだというその謳いは、一体どのような未来を私たちに告げているのか?著書の邦訳の刊行が待たれる。

レヴィ=ストロースの再解釈(ヴィヴェイロス本)

連休中に読むかなと思っていた一冊を前倒し。エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロ『食人の形而上学: ポスト構造主義的人類学への道』(槍垣立哉、山崎吾郎訳、洛北出版、2015)をざっと見。タイトルから連想されるような具体的な人類学的知見が展開しているわけではなく、むしろ一種のマニフェストのような本だ。ドゥルーズ=ガタリに触発されて、後期レヴィ=ストロースを読み直すという趣の、良くも悪くも旧来の現代思想的な本ではある(知的刺激と、それなりの読みにくさと)。けれども一つ面白いのは、まず冒頭で、同書が架空の『アンテ・ナルシス』なる本の註解のような形で書かれていると告げている点。屋上屋?いやいや、むしろそれはメタの位置取りということなのだろう。実際そのように全体の議論は進んでいく。検討の対象とされるのはレヴィ=ストロースの人類学的知見。広義の神話を扱ったその論考そのものを一種の神話として読み解く、という感じか。

連休中に読むかなと思っていた一冊を前倒し。エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロ『食人の形而上学: ポスト構造主義的人類学への道』(槍垣立哉、山崎吾郎訳、洛北出版、2015)をざっと見。タイトルから連想されるような具体的な人類学的知見が展開しているわけではなく、むしろ一種のマニフェストのような本だ。ドゥルーズ=ガタリに触発されて、後期レヴィ=ストロースを読み直すという趣の、良くも悪くも旧来の現代思想的な本ではある(知的刺激と、それなりの読みにくさと)。けれども一つ面白いのは、まず冒頭で、同書が架空の『アンテ・ナルシス』なる本の註解のような形で書かれていると告げている点。屋上屋?いやいや、むしろそれはメタの位置取りということなのだろう。実際そのように全体の議論は進んでいく。検討の対象とされるのはレヴィ=ストロースの人類学的知見。広義の神話を扱ったその論考そのものを一種の神話として読み解く、という感じか。

著者本人は同書において、パースペクティブ主義(語る者の側からみた視点を尊重する)、さらには多自然主義を標榜している。多文化主義が「一つの自然に対して多数の文化がありうる」という立場だとすれば、多自然主義というのは「一つの文化(的営為)に対して多数の自然がありうる」という立場のよう。何度か出てくる、獲物の血がジャガーにとってビールである、という話に代表されるように、なんらかの鋳型としての文化に、複数の自然が対応するという考え方だ。そこから帰結するのは、いわば安易な一般化を許さないような個別事例同士の照応関係だ。そうしたラインが、レヴィ=ストロースのテキストの中にいくつも見いだされていく、というわけなのだが、するともはや初期のレヴィ=ストロースに散見されたような静的な構造ではなく、そういう構造の生成そのものが再評価されなくてはならない。そうした生成へのアプローチを始めていた後期レヴィ=ストロースへの評価が改めて高まることにもなる。リゾーム化する構造、ドゥルーズを引き継ぐ実践的な哲学としての人類学……。可能性の地平はここで大きく開かれる……のだろうか。

思想史研究なども広義の歴史人類学だと思っているのだけれど(前にも書いたが、個人的にレヴィ=ストロースは元気の源だったりする)、しばしば硬直した思想伝播の「構造」に拘泥しそうになったりするのを打破しうるかもという意味で、この「レヴィ=ストロース論」は確かにある種の刺激を与えてくれるものでもある。

人類学のターン?

先日も触れたように、「人間不在の思想というのは可能か」ということを考えている今日この頃なのだが、そうした思想展開の事例として人類学(の存在論的転回?)があるという話(もしそうなら、それはそれでずいぶんと逆説的な話だなとも思うのだが)で、改めて確認してみようと思い、ほぼ一年遅れで、『現代思想 2016年3月臨時増刊号 総特集◎人類学のゆくえ』(中沢新一監修、青土社、2016)を眺めているところ。この中でとくに個人的に惹かれたのは清水高志「幹-形而上学としての人類学」という論考。レヴィ・ストロースの衣鉢を継ぐフィリップ・デスコラの文化の類型論を、ミシェル・セールがいわば換骨奪胎して取り込んでいるという話をもとに、新たな形而上学の幹細胞のようなもの(ゆえにそれは幹-形而上学と称される)として理論化する途を探っていこうとするもの。セールはこれまでも、ラトゥールの提唱する科学の人類学、とくにそのアクターネットワークの着想源(『パラジット』での準・客体論)として、人類学的なものに関係づけられてきた経緯があるというが、この幹-形而上学は、ラトゥールによるそちらの精緻化で取り込まれなかった別筋の思想的命脈を精緻化させようという目論みだという。で、同論考においては、そこにライプニッツが絡み、ジェイムズの根本的経験論、さらには西田幾多郎の純粋経験論が絡んでくるという後半の展開がまたいっそう興味深い。

先日も触れたように、「人間不在の思想というのは可能か」ということを考えている今日この頃なのだが、そうした思想展開の事例として人類学(の存在論的転回?)があるという話(もしそうなら、それはそれでずいぶんと逆説的な話だなとも思うのだが)で、改めて確認してみようと思い、ほぼ一年遅れで、『現代思想 2016年3月臨時増刊号 総特集◎人類学のゆくえ』(中沢新一監修、青土社、2016)を眺めているところ。この中でとくに個人的に惹かれたのは清水高志「幹-形而上学としての人類学」という論考。レヴィ・ストロースの衣鉢を継ぐフィリップ・デスコラの文化の類型論を、ミシェル・セールがいわば換骨奪胎して取り込んでいるという話をもとに、新たな形而上学の幹細胞のようなもの(ゆえにそれは幹-形而上学と称される)として理論化する途を探っていこうとするもの。セールはこれまでも、ラトゥールの提唱する科学の人類学、とくにそのアクターネットワークの着想源(『パラジット』での準・客体論)として、人類学的なものに関係づけられてきた経緯があるというが、この幹-形而上学は、ラトゥールによるそちらの精緻化で取り込まれなかった別筋の思想的命脈を精緻化させようという目論みだという。で、同論考においては、そこにライプニッツが絡み、ジェイムズの根本的経験論、さらには西田幾多郎の純粋経験論が絡んでくるという後半の展開がまたいっそう興味深い。

そういえばこの著者はミシェル・セールについての書籍をいくつか書いている人だっけと、積ん読の山から、清水高志『ミシェル・セール: 普遍学からアクター・ネットワークまで』(白水社、2013)を引っ張り出してみた。で、同書の第5章から第6章(それら二つの章が第三部「人類学」をなしている)を眺めてみた。第5章はセールの『パラジット』の内容を、「腐る貨幣」による根源的(かつ別様の)交換というテーマを軸にまとめている(たしかにセールの同書では一種の腐敗・発酵のテーマが様々に繰り返され変奏されていたように記憶する)。第6章では『作家、学者、そして哲学者は世界を一周する』を取り上げている。セールのその本は未読なのだけれど、デスコラの文化の四類型をセールがどう取り込んでいるかが示されていて興味深い(その類型を、枠組みとしてではなく、混淆したり分岐したりする現実世界の複雑な関係を捉えるための手段・方法として見ているのだという)。また、メイヤスーなどの立場との関連性なども明らかにされている。主体・客体の相関主義よりも手前にあるモノを捉えようとすることで、セールの問題系とそれは一部で重なり合うのだ、と……。(でもこれは、人間不在というのとはちょっと性質の異なる議論ではある……)

そういえばこの著者はミシェル・セールについての書籍をいくつか書いている人だっけと、積ん読の山から、清水高志『ミシェル・セール: 普遍学からアクター・ネットワークまで』(白水社、2013)を引っ張り出してみた。で、同書の第5章から第6章(それら二つの章が第三部「人類学」をなしている)を眺めてみた。第5章はセールの『パラジット』の内容を、「腐る貨幣」による根源的(かつ別様の)交換というテーマを軸にまとめている(たしかにセールの同書では一種の腐敗・発酵のテーマが様々に繰り返され変奏されていたように記憶する)。第6章では『作家、学者、そして哲学者は世界を一周する』を取り上げている。セールのその本は未読なのだけれど、デスコラの文化の四類型をセールがどう取り込んでいるかが示されていて興味深い(その類型を、枠組みとしてではなく、混淆したり分岐したりする現実世界の複雑な関係を捉えるための手段・方法として見ているのだという)。また、メイヤスーなどの立場との関連性なども明らかにされている。主体・客体の相関主義よりも手前にあるモノを捉えようとすることで、セールの問題系とそれは一部で重なり合うのだ、と……。(でもこれは、人間不在というのとはちょっと性質の異なる議論ではある……)