2008年10月31日

工人舎マシンにMandriva

2006年末くらいの発売だったと思うので、ちょうど2年くらいを経過したうちの工人舎ミニノートSA1F00A。今から思えば、いわゆるNetbookの先駆け的存在だったわけだけれど、先駆けはどれもそうであるように、CPUが非力なだけでなく、全体に荒削りな部分が多く、フルに活用するには至っていなかった。その後、打ちにくいキーボードにネジを装着する改造を行い、多少は快適度が増したものの、やっぱりXPだと重い。そんなわけで代替OSでも入れて遊ぼうという気になった。やっぱりLinuxかな、ということで、こちらのページを参考にさせていただいた.

問題は、うちにはUSBブートできる外付けのCD-ROMドライブがないこと。Panasonicの古い奴はダメ。とそこで、最近のUbuntuには、Windows側から気軽にインストールできるWubiというインストーラがあることを知り、これを試してみる。Ubuntu 8.04.1(そういえば、今日、8.10が正式リリースだっけね)。パーティションも切らずにインストールできるというのが素晴らしい。けれども、上の参考ページとは違って、なぜかうちのマシンでは内蔵の無線LANを認識せず、イーモバイルのD02HWを差しても認識しない。Wubiで入れるカーネルはちょっと普通のと違うのかしら?これではモバイル用マシンの意味がないので、これは取りやめ。音もちょっと変で、とびとびになる。

で、その次に同じくWindows側からインストールできるUnetbootinというツールでMandrivaを入れてみた。もとはフランス生まれのディストリビューション(Mandrake)でRed Hat系(そういえばSoftware Design誌の11月号に、Linuxのディストリビューションの変遷が表になっているページがある)。今回のは2008.1- springというバージョン。Unetbootinはインストーラがブートするだけなので、とりあえず有線LANで理研あたりのサーバからftpでインストールする。時間はかかったけれど、とりあえず問題なし。で、これも参考ページにあるとおり、内蔵の無線LANは認識しなかったのだけれど、イーモバイルのD02HWとPlanexの無線LANアダプタGW-US54Miniはちゃんと認識してくれて、前者はアナログモデム接続の設定でpppできるし、後者も接続設定をするだけでちゃんと開通した。音も問題なし。これはなかなか快適かも。というわけで、この非力なSA1F00Aも、まだいろいろと使える感じに。

2008年10月21日

久々にガジェット雑感

先月末に携帯をW-ZERO3からアドエスに替え(型落ちのために実質負担ゼロ円のキャンペーンをやっていたので)、せっかくだからとWMWiFiRouterの旧版(最新の1.20はアドエスでは動かない)を入れてパーソナルホットスポットを実現してみた。これまでDelegateLauncherとか使っていて、iPod TouchでWebブラウジングとかやっていたけれど、WMWiFiRouterならメールも使える。これでうちのiPod Touchは、米国で出ていた前世代のiPhone程度にはどこででもネットが使えるようになったわけだ。速度は遅いけれど、結構いい感じ。出先で重宝しそうだ。ちなみにWMWiFiRouterのサイトは、ライセンスを購入しないと旧版がダウンロードできないところに基本的な設計のまずさを感じる(苦笑)。おいおいって感じ。また、これは起動時にレジストリの書き換えとかやっているようなので、念のために電話機のバックアップとか取っておかないとね。([追記]事前にICSinstall.cabというネット接続の共有化ツールをあらかじめ入れておかないといけないのだけれど、これもサイトに登録しないと入手できない。これもちょっと難儀なところだが……。)

それにしてもこういう状況を見ていると、PHS300(イーモバイルのデータカードでパーソナルホットスポットを実現できるってんで、春くらいに話題になっていたっけ)の国内販売が遅れている(?)こととか、やっとウィルコムがそういうのを作る気になったこととかに、ほかのキャリアやらナニやらの政治的な圧力みたいなものを疑いたくなってしまう(笑)。政治的圧力というと、最近流行のNetbookマシンたちに、国内販売向けの場合にUbuntuとかのLinuxが搭載されないのも、どこか政治がらみ臭い(?)。DellのInspiron miniとか、Ubuntuをチューンして乗せるとか言っていたのに、今販売サイトを見るとUbuntuのウの字もなくなってしまっている。軒並みXPだもんなあ。まあ、マニアは勝手に各種Linuxとか入れるだろうけれど、そうじゃない一般的普及の観点からすればプリインストールはとても重要だと思うのだけれど……。そもそも、別のチョイスも提供するというのが健全なはずでは?

2008年10月07日

Macでもcgreek環境

パソコンネタが続くが、DiogenesはWindows版やMac版もあるので、そのMac版も落としてきた。で、こうなると入力もCGreekにしたいと思うのようになる。で、検索してみると、MacUIMという入力メソッドがあることが判明(こちらのページにリンクが)。なんとこれに、anthyのほかm17n-grc-mizuochiがオプションとして入っていた!インストール後(ちなみにうちの環境は、iMac G5でTiger、いまだに(笑))に「システム環境設定」を開くとMacUIMの設定アイコンができていて、これをクリックすると(読みこみに時間がかかるけれど)変換エンジンからこれを選択できる。またフォントもLucida Grandeあたりに変えておく。あとはメニューバーから「uim(日本語)」を選び、さらにメニューアイテムからm17n-grc-mizuochiを選択する。これで快適に入力できる。開発している方々に感謝。考えてみると、CGreekは文字を書く順番のイメージで入力する(たとえばaを打ち、それから気息記号(Vかv)、アクセントを(/か?)を打ち込む)。これがGreekKeysなどだと、逆に気息やアクセントのマーカを選んでから文字を入れる。ウィンドウズのpolytonic greekレイアウトも同様。まあ、このあたりは好みだけれど……。

2008年10月03日

表玄関の模様替え

このブログの親ページというか表玄関というか、Silva Speculationis(http://www.medieviste.org/)のトップページを気分一新、久々に模様替えしてみた。とはいえパーツとかは一緒だったりするのだけれど(苦笑)。ローカルで編集してftpツールで載せるという古いやり方ではなく、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)で管理したいなあと前から思っていたのだけれど、つい最近Wordpressをいじる機会があって、本来はブログ管理ツールだけれど、とりあえずこれでトップページにすりゃいいんじゃないの、と思うようになったので、ざっとやってみた。ちょっと細かいところのカスタマイズができていないけれど、まあ、とりあえず最初の形はできたかなと。というわけで、今後ともどうぞよろしく(笑)。

2008年09月24日

Ubuntu 8.04 on iBook G3

半年以上OSXを立ち上げていない古いiBook G3に、せっかくだからということでUbuntu 8.04のPowerPC版を入れてみた。インストール作業は比較的スムーズで、いきなり内蔵のAirMacカードが認識されていたのがとても新鮮だった(笑)。全体的にレスポンスがよく、昨年秋にVine Linuxをメビウスノートに入れた時以上に快適かも。ただ難点は、インストール直後は解像度が800x600で、しかも上下に分割されたみたいになってしまっていること。でもまあ、とりあえず日本語化からカスタマイズをする。

PowerPC版は確か昨年の7.04あたりから正式サポートでなくなったはずだけれど、日本語化も「Ubuntuの日本語環境」のページの最下部にあるやり方で問題なくできた(パッケージのアップグレードがかなり時間がかかる)。入力メソッドのanthyなどは、Vineに入っていたものよりもかなり賢い(笑)。で、次に懸案の解像度の調整だけれど、これはターミナルから「sudo displayconfig-gtk」と打って、「モニタとグラフィックカードの設定」ペインを出すという話(こちらのページを参照)。このツールはどうやら/etc/X11/xorg.confを書き換えるものらしい。グラフィックカードはatiのRage Mobility 128用のものを選択し、モニタはAppleを選択して、そのサブのリストのうち、古いPowerBook G3のものが通った(なぜかiBookを選ぶとエラーになる)のだが、どうもこのツール、前の設定を消さずに追加で書き込むらしく(?)、再起動をかけると一時的に画面がむちゃくちゃ乱れ、使えなくなった。

Linuxユーザはやはりここで慌ててはいけないわけで(笑)。対策として、ログイン画面(これも乱れるが)に来たら、Control+Option+Deleteキーでキャラクタベースでログインし、nanoとかでそのxorg.confを編集するというやり方で乗り切れた。水平方向のリフレッシュレートを28-50に変更し、余計なディスプレイ設定を消してから再起動すると、ログイン画面は800x600だけれど、その後切り替わって1024x768で表示できるようになった。やれやれ、だいぶこなれたLinux環境だけれど、まだこういうところ、面倒な作業が不要になるよう頑張っていただきたいところだなあ、と(Intelマシンとかならだいぶ自動で行けるようになっているみたいだけれど……)。

2008年09月08日

食料の話……

音楽史の方面での大きな問題に、17世紀ごろからなぜガット弦が真鍮線などへと置き換えられていったのかという話があって、一般には音響の面などから説明されたりするのだけれど(より大きな音が必要になった、とか)、変わり種の説として、戦争などでガットの原料(羊の腸)が手に入らなくなったからという話を聞いたことがある。なるほど、フランスやドイツあたりだと、三十年戦争などではかなりの被害が出たと言われるけれど、その影響という話はちょっと一時的すぎる感じもした。で、そのときに漠然と思ったのは、局地的にならざるをえない戦争なんかよりも、もっと広範で影響が深刻だっただろうと思われるものとして、飢餓とかがあるなあということだった。ただ17世紀ごろどれくらいの飢餓があったのかは、とくに確認していなかったのだけれど、ちょうどなにげに読んでみた伊藤章治『ジャガイモの世界史』(中公新書、2008)の最初のほうに、その戦争と飢餓の話がちょっとばかり出ていた。南米原産のジャガイモがヨーロッパに持ち込まれたのは16世紀で、上の話じゃないけれど、まさに戦争と飢饉の災禍によって普及したのだという。フランスは16世紀に13回、17世紀に11回、18世紀に16回の飢饉を経験しているという。うーん、10年に1度以上でないの。18世紀のはかなり熾烈だったといい、時には飼っている動物まで食らうような場合もあったのだとか。羊なんて真っ先に食われてしまい、ガットどころの騒ぎじゃなかったのだろう(17世紀ごろには、ガットを取るための特殊な羊みたいなのも飼育されていたとかいう説もあるそうだが……)

痩せた土壌でもちゃんと栽培できるジャガイモは、そうした飢饉の救世主だった、というわけなのだけれど、一般に普及したのは18世紀以降なのだそうで、これまた聞いた話だが、多くの西欧人(とくにフランス、ドイツ)はジャガイモの食べ方に、ある種の自負を持っているそうなのだけれど(ちょうど多くの日本人が魚の食い方に一家言あるように)、実はその歴史はまだ300年経っていないかもというのがちょっと意外(笑)。

2008年08月29日

「バートルビー」で考える「神的なもの」?

ちょっと春先ごろに新聞の書評とかで取り上げられていたエンリーケ・ビラ=マタス『バートルビーと仲間たち』(木村栄一訳、新潮社)を、ようやく読む。メルヴィルの短編『書写人バートルビー』の登場人物バートルビーを、「あえて書くことをやめる」作家たちの症候群の名称にあて、そうした様々な作家たちのバートルビー症候群を綴っていくという、フィクションながら文学史的な営みの面白い読み物になっている(でもソクラテスあたりをのぞくと、取り上げる題材は近代文学以降のみ。中世だって、いきなり執筆放棄をしたとされるトマス・アクィナスとか、いろいろいそうだけれどね(笑))。けれども、個人的にはバートルビーの真の問題系がそんなところにあるようには思えない……(『バートルビー』についてはドゥルーズやアガンベンの論考もあるけれど、両者の分析にも少なからず無理があるような印象も(苦笑))。というのも、バートルビーの否定性は単に「書かない」「何もしない」だけでなく、もっと深い次元にまで達しているのであって、執筆活動は止めて喜々として暮らしている一部の作家とは次元が違い過ぎるし、単純に肯定的な無為をなしているのでもないようだからだ。

メルヴィルの『書写人バートルビー』は、柴田元幸訳が同氏の責任編集ムック(?)『monkey business』(vol.1 野球号)で読める。個人的には語り手の「私」に生じる変化のほうが面白く、怒りから、それを鎮めるための言い訳、自己礼賛、馴れと許容、同情などなどと、語り手の感情表現はその都度、バートルビーの穏やかな拒絶でもってはぐらかされて変化していく。絶対的といってよいほど何も共有できない「異質な他者」が、なんとはなしにただそこにいる、というわけだ。なるほど、それはまさにジャン=リュック・ナンシー言うところの「むき出しの現前性」か。……なんてことを、最近文庫化されたナンシーの『神的な様々の場』(大西雅一郎訳、ちくま学芸文庫)を読んで思ったりもする。その一節では、神とは「単独で剥き出しである現前性」のことだという。「それと共にあることで、人間が或る一定の関係性へと拘束されてしまうもの、あるいは或る者、これが神的なるものである」。バートルビーは語り手にとってまさにそうした存在者だ。語り手はその周りをひたすら回り続け、それによって自己の関係性が変転する(あるいは脱構築される)。バートルビーはあるいはそういう、神なき時代の神的なものの根源、萌芽の物語として読むこともできる……かなと。

余談ながら『monkey business』は結構面白いテキストがいろいろ収録されていて、今後も楽しみかも。岸本佐知子『あかずの日記1 分数アパート』なんかゲラゲラ笑ってしまった(苦笑)。

2008年08月24日

[宣伝(笑)] 訳書新作

ちょっとこちらでも宣伝(笑)。久々に訳書が出た。ミシェル・オンフレ『哲学者、怒りに炎上す。』(河出書房新社)。『<反>哲学教科書』から早4年がたつのか〜(時間の経過が早すぎるなあ、としみじみ)。今回は時評集。小著だけれど、オンフレの毒舌ぶりをたっぷり(?)ご堪能いただきたい、という感じ。出来上がりを目にしたばかりだけれど、出版社は違うものの前回の『<反>哲学教科書』と同じデザイナーさんの装幀というところも嬉しかったり。で、ありがたいことに、月曜社の「ウラゲツ☆ブログ」さんがすでに触れてくださっていた。多謝。

2008年07月21日

フェスティナ・レンテ

世間的には三連休だったわけだけれど、個人的には休み返上という感じ。それでもちょっと合間の息抜きにちらちらと岩波現代文庫で出た柳沼重剛『語学者の散歩道』を読む。古典学者のエッセイは面白いものが多いけれど、これもなかなか。「賽は投げられた(iacta alea est)」が実は「賽を投げよ(iacta alea esto)」だったのでは、というのは超有名な話だけれど、たとえば「ゆっくり急げ(festina lente)」が実はギリシア語の「σπεύδε βραδέως」がもとだなんて話、寡聞にして知らなかった(苦笑)。ちなみに、この「ゆっくり急げ」、ドイツ語の「Eile mit Weile」なんかは英語圏でも使われたりするみたいだし、フランス語、イタリア語あたりでは「Festina lente」そのまんま使ったりするみたい。アイレ・ミット・ヴァイレは韻っぽくってよい響きだけどね(笑)。

話を戻すと、同書にはほかにも、「健全な精神は健全な肉体に宿る」なんて修身っぽい言い方がもとはユウェナリスの一文で「〜宿りますように」という願望の表現だったものが、16世紀前半に句として成立したらしい話とか、探求を意味したヒストリアがいつから「歴史」の意味になったのかとか、とにかくそうした問題意識でもって辞書や文献を総なめしていくこだわりの姿勢が凛としていて見事。うん、語学にこだわりがあるならやっぱり古典語へ向かうというのが筋というものなのだなあ、と。

2008年06月10日

このところの諸々--参照軸とか

--アキバの刺殺事件。これが7年前の池田小学校の事件とまったく同じ日付だったことを、France 2のニュースでの報道で気づかされる。まあ、偶然なのだろうけれど、France 2の報道では池田小学校事件の資料映像を入れ、「犯人の記憶にこの事件があったかもしれない」みたいなコメントを入れていた。まあ、それはないだろうなという感じだけれど、なるほど海外から見ると、事件はそういうアーカイブからの理解になってしまうのか、と。確かに一般的傾向として、France 2はとくに国外の事件について報道する際、アーカイブ映像を駆使して参照軸を作ろうとする。多少強引な場合もありそうで、とにかく参照軸に沿って整理することが「理解」だと考えている節がある。このあたり、「外部からの目」による理解の限界を感じさせたりもする。これは翻って、こちらが外部の事象(西欧の歴史なんてまさにそうだが)を見る場合の反省点にもなるなあ、と。……とはいえ、参照軸を具体的に作ることで見通しが良くなり、一歩下がって見渡し安くなることがあるのも確か。その意味では、報道において、日本でワイドショー的にコメンテータがごちゃごちゃ言うよりも、そういうアーカイブ映像を示すほうが、もしかすると「外部の目」を演出することになって、報道の客観性は高まるということに??

--『赤と黒』の新訳誤訳問題。なんだかとても攻撃的な批判文書なのがやりきれない。もちろん誤訳はないほうが(……というのは無理な話なので、少ないほうが)良いに決まっているけれど、ここまで激しく晒す必要ってあるのかしら、と。これじゃあまるで某研究会が取り締まりを、あるいは検閲をかけているみたいじゃないの。翻訳って、潜在的には誰でもやっていい、版元や出版社と折り合いがつくなら誰が出してもいい、というのでなければ困る(現実はいろいろな要素が絡んで、そうはなっていないけれど……)。校注本と一般向け(超訳すぎるのは困るけど)が並んで売られるくらいが理想、という気も。その上で、さしあたり欠陥が多いなら自然に淘汰されていく(はは、人ごとじゃありませんけどね)、っていうのでいいんじゃないかと。

また、話はそれるけれど、改行や接続詞の付加などは、翻訳技術的な面もあるので、いちがいに誤訳とは言えなかったりもする。そもそも欧米語と日本語では段落の考え方に差がある。たとえば、中心的な情報と付加的な情報とを同一段落に収めているような場合(欧米語ではよくある)、日本語にするなら、付加的な情報を別段落に分けたほうが、体裁上、あるいは意味の通り上、よりしっくりくるという場合が意外に多くある(とくに論説文の場合)。文と文のつながりについても、たとえば逆接などを欧米語ではあえて明示せずに文脈の勢いにまかせたりするのに、日本語にするとそのままでは文の続き方がどうもしっくりこない、というようなケースは確実に存在する。まあ、こういうのはケースバイケースで、定式化はできそうにないけれど、ある程度訳者の自由裁量の余地は残しておくほうが良いと思う(あ、訳し忘れはダメだけどね。ただし雑誌への掲載などではページ数の関係などで削除・融合されて結果的に抄訳になることは多々ある。これは仕方のない話)。

2008年05月26日

[小説] 『通訳』

欧州理事会の現役通訳だというディエゴ・マラーニなるイタリア人作家の小説、『通訳』(橋本勝雄訳、東京創元社)を読了する。「未知の言語」に取り憑かれてしまったという通訳者の後を、やはりその同じ言語的症状に苦しめられるようになった元上司が追うという趣向の、SFというか幻想譚というか。出だしはちょっと凝った書き方で、とても期待してしまったのだが……途中から話が妙な方向に滑り出し、いきなりジャンルが変わったような展開があって(ロードムービーかと思っていたらいきなりホラーになったタランティーノの『フロム・ダスク・ティル・ドーン』……とまではいかないまでも(笑))、ラストなんかは個人的にかなり脱力してしまった(苦笑)。オチは伏せておくけれど、ヒントはたとえばスタートレックの劇場版の一つですかね(笑)。

このマラーニという人、英語一極主義のアンチテーゼとして「ユーロパント」というのを提唱しているんだとか。英語版のウィキペディアにエントリもある。これ、なんのことはない西欧語を寄せ集めた体のいいピジンなんだけれど、それにしても意外なのは、マラーニはフランスでこのユーロパントで書いた小説まで出版しているという話。まあ、ユーロパントにしたってシャレなんだろうけれど、なにかこの『通訳』という小説も、諸ジャンル間の「ピジン小説」という感じもしなくない。その意味ではこれまた壮大なシャレか。いずれにしても、多言語話者がごく普通にいる欧州ならではの作品ではある……。でも、言語と精神の崩壊みたいな伏線から、筒井康隆の『残像に口紅を』みたいな方向性を期待していたこともあって、とにかくこのラストはちょっと許せんなあ(笑)。

2008年05月09日

西欧との邂逅……

まだ出だしだけだけれど、若桑みどり『クアトロ・ラガッツィ--天正少年使節と世界帝国』(集英社、2003)を読み始めたところ。自分の研究史を振り返りつつ天正少年使節の研究への思いを綴ったプロローグがすでにしていい。名文。60年代まで、留学生たちは船でヨーロッパに渡ったことが記されている。神学生たちもいたのだという。なるほど、当時はまだ、ラテン語が話せればローマの神学校への留学には問題がなかったのだ(ラテン語もちゃんと使われていたのだなあ、としみじみ)。

本文もまたすばらしい。16世紀半ばごろのアジアの状況、教会の布教状況、日本の対応などが細やかに活写されていく。たとえば、西欧の学知に初めて接した禅寺の住職の驚き。で、そこで開陳された学知というのが、アリストテレスの『気象論』などをベースにした自然学だっというのがまたいい。アリストテレスはまさにキリスト教と一体化していた……。「少なくとも、この時点では、キリスト教は世界を説明する原理でもあったのである。それだから、キリスト教との文明が近代的な宇宙観を形成できたのだった。キリスト教のなかには、世界を理論づける理屈も含まれていたのである」(p.50)。けれどもそのすぐ後には、宗教と科学との反目が表面化してくることも記されている。宇宙観についての議論が意外に欧米圏の思想史研究の中で脇に置かれているのは、もしかするとあまりに自明で、ほとんど問題にならないからかも(?)。なるほど、そういう意味では、そのあたりは別の文化圏からのアプローチが有効な領域と言えるかもしれない、なんて改めて思ったり。

表紙カバーにあしらわれているのは、狩野内膳『南蛮屏風』からの「船出」(神戸市立博物館所蔵)。これを切り出してコラージュしたもの。なかなか凝っているなあ。

2008年04月28日

[メモ]アリストテレス思想の巨視的見取り図

前回のアーティクルの続きだけれど、ルーベンスタイン『中世の覚醒』でとりわけ興味深いのは、カタリ派とアリストテレスの関連への言及だったりする。しかもしれは、アベラールの話から続いていく。アベラールは若い頃から才気溢れる論客で、その言辞はやがて組織としての教会(の権威)に真っ向から楯突く様相を呈する。組織の側も黙ってはおらず、最後には有力者だったクレルヴォーのベルナールを引っ張り出して弾劾するにいたる。けれどもこのアベラールのような教会権力への批判は、やがて今度は放浪修道士の辻説法の形で存続し、これまた組織側からの弾圧を受ける。で、そうこうするうちに南仏を中心とするカタリ派が登場する。その指導者たちはなんとアリストテレスの論理学を駆使し、教会側との論争を征していく。で、教会側は、そうした異端派との論争に勝ち抜ける人材を教育するために、ちょうど成立しつつあった大学を整備することに……。なるほどこのようにまとめると、一連の歴史的な動きが有機的な繋がりとして浮かび上がってくる。

著者も指摘するように、カタリ派の世界観はアリストテレスの世界観とは相容れないものなのだけれど、少なくともアリストテレス本格流入前の論理学系著作は受け入れ、しかも応用していたというのが興味深い。このツールとしてのアリストテレスという部分は、その後教会の内部にも完全に取り込まれ、後の自然学系の著作が禁令を受けても、しっかりとそこに根付いたのだ、と著者は見る。ところがそうなると、後に大きな問題になる「信仰と理性との関係」に徐々に溝が穿たれる。ドミニコ会のトマスはそれらを統合する立場に立つものの、フランシスコ会は基本的に両者を区別する立場を取り(ロジャー・べーコンあたりもそうだけれど、決定的なのはやはりスコトゥス、オッカムか)、さらに後代になるとエックハルトなどドミニコ会内部からも、両者の溝を絶対的なものとする神秘主義の立場が出てくる。そうした信仰と理性の分離の立場からは、近代的な意味での科学が芽生え、アリストテレスの主張にも修正が加えられる(ビュリダンやオレーム)。「信仰と理性」の話は同書後半のメインストリームをなしている。アリストテレス思想の衰退については詳しくは扱っていないものの、信仰と理性の分離の結果、信仰は矮小化し、結果的にカトリック教会の価値観の衰退とともに、そこに事実上一体化していたアリストテレス的なもの全般が否定・忘却されることになったのだ、と総括されている。みずからが生み出したものによって復讐されるという逆説か。

著者はアリストテレス思想がもともと「拡大主義的ですべてを秩序づけようとする世界観」(p.65)に根ざし、イスラムでも中世後期でも、そうした世界観を受け入れる土壌、すなわち発展期に受容されていることに注目する。で、対するプラトンは、どこか不安と渇望で満たされた時期に広がりをみせるという(p.89)。現代世界はどうやら再びプラトンが受容されるような情勢になっている感じ(もちろん、今やそのままの形での受容ではありえないだろうけれども)。その著者は末尾で、現代世界においてふたたび、その信仰と理性の乖離というアリストテレスが遺産として残した問題を再考すべきではないかと問いを投げかける。うーん、おそらくそのための準備作業には、こうした有機的な繋がりのもとで歴史の流れを再構築する「史的想像力」みたいなものが、やはり不可欠になるのだろうな、と。

2008年04月19日

パレーシアの話

中山元『賢者と羊飼い』(筑摩書房、2008)をざっと通読。うーん、これはなんというか、本を書くことの難しさを突きつけてくるような一冊。中山氏はずいぶん前からフーコーが取り上げた「パレーシア:παρρησία(ギリシア語読みなら、レーじゃなくてシにアクセント)」概念にこだわり、事あるごとにその問題系に言及してきた。で、これはその考察の最初の集大成(続編もあるかもということで)。古代ギリシアからヘレニズム期をへて、キリスト教の初期教父の時代まで、パレーシアを中心に思想潮流を辿っていくという労作……。でも、読後感として強く感じるのは、フーコーを軸にすえなくてもこうした思想史的な著作はできたのでは、という感慨。あるいはまた、思想家や様々な伝承などをめぐるうちに、フーコーの探求そのものははるか後衛に退いてしまうということ。フーコーのパレーシア概念やそれに関連するテーマとしての性愛論のほかに、また別の軸線とかも必要なのかも、といったことも考えずにはいられない。どうもこの、軸線の複数化というのはとても大事な気がする。それがないために(?)いまひとつ成功していない著作というのは世に結構あって、たとえばこの数年で読んだものでも、夢野久作とメディアを扱ったものとか、ラカンと寺山修司の作品を扱ったものとか(書名はあえて挙げないけれど)、とても惜しい作品がちらほら……。で、話をもどすと、中山氏は山本義隆氏や長谷川宏氏などと並んで、いわば在野の研究者の代表格なだけに、続編にも大いに期待したいところ。山口昌男『「敗者」の精神史』(岩波書店、1995)じゃないけれど、日本の知的な底流はやはり市井の活力あってのことなのだし。そんなことをますます思う今日この頃……。

余談ながら、同書の前半の特にヘレニズム関係のところは、岩崎允胤『ヘレニズムの思想家』(講談社学術文庫)などを併せ読むと理解が深まる気がする(笑)。また後半のキリスト教思想を追った中で、身体を排除せずに評価する教父として、ギリシア教父ではクレメンス、ラテン教父ではテルトゥリアヌスが挙げられている。特にこの後者の身体に関しては、たとえばヨーゼフ・ラッツィンガー(ニューヨーク訪問を果たしたベネディクト16世だ)『アウグスティヌスの教会教義における民と神殿』(Ratzinger, "Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche", Eos Verlag Erzabtei St. Ottilien, 1951-92)での言及では、身体の擁護のトーンがやや異なる印象だったように思う。そんなわけで個人的にも、そのうちもとのテキストに当たってみたいと思う次第だ。

2008年04月08日

このところの諸々

・イーモバイルのモデムD02HWをW-ZERO3で使うというアーティクルを発見。見ると、汎用USBドライバの232usb.dllを使うとある。これって、シグマリオンIIIからW-ZERO3をモデムにしてネットにつなぐ場合と同じドライバだ。ってことは、USBのセルフパワーさえ確保できれば、シグマリオンIIIからD02HWでネットできるということになる。で、実際にやってみたところ、セルフパワーのUSBハブを間に入れることで、問題なくネットができた。これで少しばかりイーモバイルが活用できる……かなあ?

・先月末のネグリ来日中止問題は、結局主催者側の対応の不備かというような話の流れになったみたいだが(このアーティクルの、「自律的移動」なんて言えるのはお金持ちだからという指摘、あるいは「現実の世界にはノマドもエクソダスもない」という一節が、妙に胸に響くのだけど……)、これはネグリの話にとどまるものではとうていなく、より広範に入管法の実務上の問題(政治犯の定義はあいまいだというアーティクルもある)や、国の内部・外部というメタな問題をも開くものであるはず。関係者たちにしてみたって、学者特有の被害妄想・被害者意識(?)みたいなものにドライブされて抗議声明なんぞ出すよりも、出入国管理周辺の問題を広く喚起することのほうがはるかに大事だろうに……。

・パリでの聖火リレーは事実上の中断となったようだけれど、それにしても妨害活動の中心が「国境なき記者団」だというところに、ものすごく違和感を感じるのだけれど……。少なくともこの妨害行為に関しては、ジャーナリストらのチベット入り妨害への腹いせのようにしか見えず、その意味ではボイコットの呼びかけを利するものではないのでは?ロンドンやパリで聖火を妨害したって当の中国は痛くもかゆくもないわけで、そんなことより、チベット入りがどう妨害されたのか詳しくレポートしてほしいのだが。

2008年03月16日

このところのガジェットいじり

昨年秋ごろに一部で話題になっていた、W-ZERO3をワイヤレスモデムにしてiPod touchからのWebブラウズをする、というのを実際にやってみた。当時紹介されていたのはZEROProxyというソフトだったけれど、その後、同じ作者による別ツール(DeleGateLauncher)が出ている。両方ためしてみるとこちらのほうが若干安定性が高い感じ。いずれにしても出先で使えて(遊べて)ちょっと重宝している。とはいえバッテリーの消耗が激しく長時間の使用は厳しいし、速度的にもちょっと……それは仕方ないことだけれど。また、メールは標準のものが使えず、Webメールを使うしかない。

基本的にこのW-ZERO3とiPod touchの接続はアドホック接続というやつなのだけれど、どうせなら最近キーボードを改造して普通に使えるようになった工人舎マシン(SA1F0A)で、最近入ったイーモバイルのダイヤルアップ接続とワイヤレスのアドホック接続をブリッジして使えないかと思ったのだけれど、これはなぜか失敗。XPのHome Editionだからかしら?ブリッジ接続はダイヤルアップとはできないようだし、インターネット共有設定だけではなぜか接続してもpingを打てない。Vistaでできるという話もあるようで、とかくいい噂を聞かないVistaも、ワイヤレス環境についてだけは良くなっているということなのか……。ちなみにイーモバイルのモデム、都内のある出先のビルの奥まっている部屋では使えなかった。これは大きな誤算。以前使っていたドコモのFomaや、ウィルコムはちゃんと使えているのに、なんてこと。またこのモデム、Librettoに入れたVine Linuxでは、なぜかドライバ入れてもこけて使えない。これもまた謎だ(笑)。

2008年01月15日

ヴァチカンライブ

昨日は例年どおりのリュート発表会。練習不足から結果はほぼ予想通り、今回のは普段に輪を掛けて撃沈だった(涙)。まあ、道ははるかに長いぞということを再認識したのが唯一の成果か。ま、ゆっくり進んで行くさね……。というわけで、イベント開けのクールダウンはCDでもと思ったものの、今回は年末に届いていたDVD。『教皇ベネディクト16世バースデーコンサート:ヴァチカン・ライヴ』。2007年の4月に、ヴァチカンのパウロ6世記念講堂で開かれたコンサートのライブ録画。モーツァルトのヴァイオリン協奏曲3番ト長調(K.216)と、ドヴォルザークの交響曲9番ホ短調作品95(新世界から)がメインで、冒頭と最後を飾ったのが、サン・マルコ大聖堂ゆかりのジョヴァンニ・ガブリエリ(1554頃〜1612)の「第9旋法による12声のカンツォーナ」「ソナタ13番」。古楽ファン的にはこれがなかなか面白かったり。演奏はシュトゥットガルト放送交響楽団で、指揮はグスターボ・ドゥダメル(まだ30にもなっていない若手)、ヴァイオリンもヒラリー・ハーンと若手ぞろい。

ちょうどそのベネディクト16世ことラッツィンガーの若き日の論考(司祭になった1951年)『アウグスティヌスの教会教義における民と神殿』("Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche", Eos Verlag St. Ottilien, 1992)にざっと目を通したところ。以前途中まで読んでいて、その後積ん読になっていたもの。今回もほとんど拾い読みという感じながら、儀式指向の異教に対してアウグスティヌスが説く信仰の内面化が、教会制度的な具体的儀礼とどう絡んでいくのかを論じていて、とても参考になる。なるほどアウグスティヌスの内面指向は、たとえばはるか後世のエックハルトのように内面化のさらなる深化とは違い、あくまで教会での聖餐を核としてもっている、とか。

2008年01月05日

せどり男爵……

これも正月の年越し本。梶山季之『せどり男爵数奇譚』(ちくま文庫)。以前日経の夕刊(か何か)で紹介されていたもの。うーん、70年代くらいの大衆小説というのは妙に面白かったりする(活字が元気だった時代だからか?)。これなども、舞台は古本業界だけれど、どこか『麻雀放浪記』なんかにも通じるような怪しげな人物たちが跋扈する。市場価値の高い古本を安く仕入れて、差益をかせぐという「せどり」。で、本作は、語り手とそのせどりを異名にもつ主人公との交流録の体裁をとった連作短編シリーズ。繰り出されるエピソードはどれも本当にありそうなものばかり。蒐集に取り憑かれた人々の悲喜劇というところか。かくも人は「集める動物」なのだなあと。第5話に出てくる「コンペンジューム・スピリチュアリス・ドチェーリネン」なる稀覯本は、Compendium spiritualis doctrinaeのことか。キリシタン版なる稀覯本で、日本へのキリスト教伝来後、洋式の活版印刷が伝えられ、そこで印刷されたものの一つなのだとか。何やらこんなサイトを発見。キリシタン文庫の稀覯本データベースとか。これの中程に、東京の古書業者がマニラで発見したものとして記されているのはそれかしら。なるほど、確かにイエズス会の中継地だった東南アジアやインドには、当時の布教に使われたものが現存している可能性もないわけではないということか。幻の楽器、ビウエラなども出てきたりしないのかしら、なんて。ちなみにこのデータベース、ヴァーチャルライブラリがまたすばらしい。トップページから行ける。

2007年12月13日

ヴンダーカンマー

いろいろなところで評判のよい(らしい)、小宮正安『愉悦の蒐集−−ヴンダーカンマーの謎』(集英社新書ヴィジュアル版)を読む。読むというか眺めるといったほうが正確か。なにしろカラー写真満載で、あやしさ炸裂という部分もあって、ひたすら眺めているだけでもとても楽しい。ホモ・コリゲンスというか、とにかく蒐集という行為が人間のある種の側面を言い当てていることが改めて確認できるという感じ。内容も、現存するヴンダーカンマーを概括した冒頭部分に続き、やがてその歴史的変遷をめぐりつつ、その精神世界をも考察していく。ルネサンス期のカンマーがどこか秘術的なあやしさに満ちていたのに対し、バロック期は豪奢に徹するようになり、ロココにいたって「趣味の良さ」という形式が幅を利かせパワーが殺がれていく……。このあたりの流れ、どこか音楽世界の変遷などともパラレルなものを感じさせて、個人的にはなかなかに面白い。さて、これを足がかりにして、未読のポーラ・フィンドレンの大著『自然の占有』にいよいよ取りかかることにしようかな、と。

2007年12月02日

師走の冬枯れ

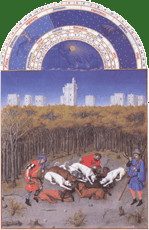

週末にかけて用事で田舎に行っていたのだけれど、紅葉が終わりつつある東京とは違い、向こうはすっかり冬枯れていた。今年ももう師走。そういえば2週間ほど前、歴史サイトherodote.netでシャンティイー城の紹介をしていた。シャンティイー城といえば、城内のコンデ美術館が所蔵していた「ベリー公のいとも美しき時祷書」(wikipediaの記事によると今はトリノとパリに分蔵だとか)。その12月の細密画は狩りを描いた次のもの。ヴァンセンヌの森の向こうにシャンティイー城がそびえている。なにかこの絵の冬枯の風景も、とても郷愁を誘うものがあるなあ、と。

2007年10月12日

所有と共有のあいだ

レンタルDVDでアニメ映画『鉄コン筋クリート』を観た。原作マンガは読んでいないので、アニメ作品が原作とどう違うかとかはわからないけれど、全体的にその浮遊感など、宮崎アニメ、押井アニメの末裔という感じが濃厚だ。文字通り引用のような部分もあちこちに。すごく単純化して言えば、やくざ映画に『NIGHT HEAD』をからめて、上のアニメ的な既視感をちりばめたような趣向か。けれどもこの映画が面白いのは、「所有」にまつわる考察になっていること。主人公の一人クロは、動物的な縄張りの感覚で、自分たちが住む町を「オレの町」みたいに言う。学のある浮浪者のじいさんが「その言い方はやめろ」と諭してもおかまいなしだ。で、後からやってきて地上げ&テーマパーク建設を進めるヘビという登場人物も、いつしかその町を「私の町」と呼ぶようになる。この所有幻想の宣言が、異物排除の暴力の根底にある。なるほど「私の」と言った瞬間に、当の対象物は自分にとってディスポーザルな「モノ」と化し、その支配権の幻想が付着する。そのモノに手を伸ばす他者は、そのモノを介して互いに承認要求を突きつけ、文字通りの膠着状態になる。いずれかが手を引くまで、そうした状況が続くわけだが、当然、ここから脱する方法の一つとして、もとになった所有宣言の撤回がある。さらには、所有宣言をめぐる構造そのものを瓦解させる方法(最も究極には、対象物そのものを無にしてしまうこと)もあるだろう。これらは相当に自己の痛みを伴う打開策だ。かくして作中のクロは、純粋な放棄(それは究極の前者だ)と暴力行為の局限(究極の後者だ)との間で揺れ動く。うーん、所有から共有へ、承認をめぐる戦いから共生への道は、言うほど単純ではなく、そこにいたる過程は血塗られた道かもしれないという話。シュミットの「大地のノモス」なども、そういう話にからめて読むと面白いかもしれない。

2007年09月30日

「肉食の思想」

何気なく読んでみたら、意外に刺激的だったのが鯖田豊之『肉食の思想--ヨーロッパ精神の再発見』(中公文庫)。もとは1966年の中公新書。概説書の体裁ながら、これはまさしく歴史人類学。肉食という現象をベースに、それが支えるヨーロッパ的意識(個人や社会の)へとアプローチをしかけていくというもの。著者は西欧中世史を専門とする歴史家だった人物。同書が冒頭で述べているように、いくら日本の生活様式が西欧化しているとはいえ、ヨーロッパの肉食に比べればお遊びのようなものだということは、多少とも旅行でもしてみれば実に如実にわかる。フランスの肉屋なんて羊の脳みそとかあって、結構グロかったりするしね。で、この本、まずはそのヨーロッパの肉食が、そもそも主食と副食を区別しない食事習慣(パンは西欧では主食ではないという話)に根ざすものではないか、西欧で肉食が必ずしも贅沢とならないのは、放牧に適した植物相がふんだんにあるからではないか、といった話を若干の傍証データを引きながら論じ(データは多少古くなっているけれど)、そこから話は「農業」概念の違い、食用の動物殺害を支える人間中心主義の思想、さらにそこから導かれる階級的意識の現れ(それは社会の構成にも敷衍される?)、そして近代化を下支えするものなどへと次々に拡大していく。このあたりの話の流れはちょっと圧巻か。なるほど個別の議論は精査を要するものもあるだろうけれど、この大局的な見取り図はなかなかに刺激的だ。食という一種の下部構造が、社会的意識という上部構造を織りなしていくといったあたりは、確かに具体的なデータでもって論証するのは難しいものの、歴史記述へのオルタナティブなアプローチとしては面白いものになりうるかもしれないなあ、と(もはや死語になった感じもあるメディオロジーにも通じる部分だ)。

2007年09月27日

大地のノモス

アガンベンの「例外状態」論あたりのおかげなのだろうけれど、カール・シュミットの再評価が続いている感じ。著作集の一巻目も出たし、『大地のノモス』も近々邦訳が出るという話だし。で、そんなわけで一足早く原典版(C. Schmitt, "Der Nomos der Erde", Dunker & Humblot, 1950-97)のほうを読み始める。研究論文のようなお堅いドイツ語ではない、とても軽快な感じのする文章。とりあえず第一部。基本的な議論は、地理的な空間の制覇と秩序化が、結果としてその空間内部の秩序(たとえば民族=国民の)を、権威の構造を導くというもので、それをノモスという概念でもってまとめ上げている。個人的にも、そのあたりの秩序化の作用というのにはとても興味があるところ。シュミットの論はとても大局的な見方で、なんとなくいかにも大陸的な思考という感じがするのだけれど、それはそれとしてなかなか面白い。空間の秩序立てと、それを司る政体の権威との微細な狭間が、なんだかこういう論からは浮かび上がってきそうな感じ。でもまあ、個人的にはより具体的な細かい話も見たいところ。たとえばキリスト教。中世にはすでにできあがっていた教区の成立事情などの研究も(おそらくそれは、上の狭間に位置するものじゃないかと思うのだけれど)、そういえば個人的な読みたいリストに載っけてあったのだが……。

2007年09月24日

原子論の胚胎?

Amazon.comのリコメンドは、ときおり変なお勧めを表示する。で、つられて購入した一冊がW. R. ニューマン『原子と錬金術』("Atoms and Alchemy - chymistry & the experimental origins of the scientific revolution, University of Chicago Press, 2006)。見たら、17世紀のゼンネルトとボイルを主に扱った論考で、個人的にはいずれについても、さしあたりそれほど関心はないけれど、それでも前史を扱った第一部は結構面白く読めた。中世の錬金術書で偽ゲーベル文書とされる『完徳大全』(Summa perfectionis)が、鉱物生成の議論の絡みで、粒子とそれが満たす空隙という議論を展開しているのだという。で、これがアリストテレス『気象論』の第4書の議論をベースにしたものだという話。問題となるのは『気象論』に出てくるπόρος(間隙)とὄγκος(かたまり=粒子)の話。それらが結合するというくだり(第4書、8章)が、その後の錬金術的な議論をインスパイアしたのでは、ということのようだ。ニューマン(著名な科学史家)は偽ゲーベルの『完徳大全』の校注版とか出しているけれど、結構高価なのでちょっとすぐには入手できないが、なるほどこれはなかなか面白そうではある。ちょうど個人的にこのところ進めているアフロディシアスのアレクサンドロスの注解書読みでも、『自然学注解』をひとまず置いて『気象論注解』の冒頭を眺めていたところなので、この第4書あたりのところがどんなふうになっているか見てみることにしよう。

2007年09月22日

絵と記憶

先日、用事のついでに渋谷東急文化村の「ヴェネツィア絵画のきらめき」展を観た。16世紀のルネサンス絵画と、18世紀のバロック絵画の二本立てという感じの趣向。バロック絵画では、カナレットのヴェネチアの風景画とかに期待していたのだけれど、わずか2点だけ(苦笑)。それより後の時代だというガブリエル・ベッラの絵がずらずら並んでいたのだけれど、描写としてはやはりカナレットやベロットなどの方がうまい感じがする。ルネサンス絵画はティツィアーノやティントレットは宣伝ほど多くなく(「洗礼者ヨハネの首をもつサロメ」、「愛の始まりの寓意」など)、こちらもちょっと(笑)。でもいくつか、家系図や統治者の系図を木に例えた図などもあって、そうした伝統的意匠がなかなかに面白い。こういうものを見せられると、絵画の構成・技術・インパクトなどに注目するせいでつい後ろに斥けられてしまう、絵画もまた記憶のための補助手段だという当たり前の話が、唐突に前面に舞い戻ってくる。ま、そのあたりの意識の往還を味わうのが、ルネサンス絵画の楽しみだったりするわけだけれど。

ちょうど、リナ・ボルツォーニ『記憶の部屋--印刷時代の文学的・図像学的モデル』(足達薫、伊藤博明訳、ありな書房)に目を通し始めたところ。いきなり、アカデミア・ヴェネツィアーナの話から始まっている(第1章)。第2章は系統樹の話。幾何学と形象との間でのぶれは、古代以来の伝統をも背負い込んでいる?なるほど、16世紀の前史としての中世か。というわけでこの書、中世を考えるためのヒント本としてスキャンしようかと。

同書の口絵の最初を飾る、ティツィアーノ『叡智の擬人像』を。

2007年08月12日

奇矯なる……

久々にscriptorium 1のノートを更新したので、気分的にも本格的に夏休みモード……とはいえ仕事はするのだけれどね。そんなわけで夏休み読書と称して、四方田犬彦『先生とわたし』(新潮社)を読む。四方田ものとしては、『漫画原論』や『月島物語』(いまや増補版になって『月島物語ふたたび』として出ているようだ)以来だから、ずいぶんと久しぶりだ。

英文学者(という括りになってしまうが……)由良君美をめぐる、弟子からの回顧録というか評伝というか……。どうしてもゴシップ的な面が前面に出てしまっているので、系列としては西部邁の大昔の本『学者--この喜劇的なるもの』あたりに連なる感じか。でもま、こういう奇矯な(良い意味でも悪い意味でも)大学教師というのは、昔(といっても個人的に知っているのは80年代くらいだが)は結構そこいらにごろごろしていたような気がする。世間的には華々しくとも、どこか内向きで陰湿な世界に住まい、ひたすらに(色川武大ふうに言うと)人格を破産させていく……と、まあ、そういう感じか。先に触れた福岡伸一『生物と無生物のあいだ』に、名を遂げた教授に見られるという「死んだ鳥症候群」(傍目からは飛翔を遂げているように見えて、本人はすっかり研究意欲を失っているという状況)なんて話が紹介されていたが、四方田氏のこの本では、由良君美にしても後年はそれに類する「症状」を呈していたように描かれている。

(余談ながら、個人的に学生だった当時の数少ない例をもとに、あくまで私的な印象から考えるに、大学教師の多くは、なんとなく55歳ごろを境に、その人の基本的な性向・性癖に引きずられる形で、ある者は仏のような無我の境地に入っていくし、ある者は幼児退行するかのように暴力的な度合いを増していく……ような気がする。あくまで印象で、根拠はないが、なにかホルモンバランスの崩れとか、そういう生理学的なものが影響している印象を受けたりもする。だから、ゼミとか論文の指導教授などは実際のところ50代前半までの人が望ましいと、勝手に思っている(笑)。まあ、実際にはそうとばかりも言っていられないので、55歳以上の人に指導を仰がなくてはならない場合、もちろん人にもよるが、つかず離れず、適当にやりすごすのがお勧めかも(大笑))。

それにしても、英文学関係にしてからに、70年代ぐらいでようやく、英語圏の読者を想定した論集をぼちぼち出すようになった話なども出ていて興味深い。由良君美の屈折に、73年にブレトン=ウッズ体制が崩壊して変動相場制になる以前は思うような留学などできなかった国内事情が、かなり大きな影を落としていることもわかる。院生などの留学がわりと一般化していくのは、事実上戦後生まれの人たちからだ。今でこそ、人文系でも若い研究者たちはこぞって海外に出て行くようになり(サッカーの海外組や大リーグの日本人選手などと時を同じくしている感じ)、外国語で発信する人も増えてきているようだけれど、わずか30年前はまったくそういう状況ではなかった、というのがいかにも隔世の感を抱かせる。これから10年先、20年先は、また状況は違ったものになるだろうと思うけれど、願わくば「死んだ鳥症候群」なんてのが、国内・国外ともに蔓延しないことを祈りたい、と。