2008年04月13日

中世哲学の「神髄」

エティエンヌ・ジルソンを相変わらず読んでいるところ(笑)。『中世哲学の精神』("L'Esprit de la philosophie médiévale", Vrin, 1998) 。1943年の第二版の復刻版。「精神」というか「神髄」というか。とりあえずこれの最初の4章を流し読み。キリスト教哲学なんてものが果たして定立できるのか、という問い。ジルソンはこれについて、「存在」そのものとしての神を立てたことによって、中世のキリスト教世界は、アリストテレスの唱える原理としての神や、世界創造の神よりも、形而上学的に深みを増すことになったと述べる。なるほど、存在の分有という形であらゆるものに神的なものが宿るというのは、個物が別個にあってそれが原理によって支配されているというよりも、はるかに緊密な体系ができることになるわけで。そればかりか、ジルソンが言うには、存在を与える神という観点から、地上世界のものはすべて存在の根っこにいたるまで偶有性の刻印を押されることになり(存在しなかったかもしれないというわけだ)、したがって世界は原理による必然性によってではなく、ある自由意志によって織りなされることになる。これはまさに恩寵へと開かれた世界と言うに相応しい……となるわけだ。

ジルソンは基本的にはギリシア思想とキリスト教哲学とを連続の相のもとで見ていて、後者においてある種の深化がもたらされたと評価している。そういえば前に挙げたジャン=リュック・マリオンは(『可視と啓示』)、このジルソンの見解をさらに極限に押し進めることで、「キリスト教的な啓示は、実は理性にとって不可欠な補助役なのだ」とまで言い放つ。いや〜、このほれぼれするほど見事な展開。改めて感服(笑)。

2008年01月27日

ジルソン追悼論集

エティエンヌ・ジルソンの一種の追悼論集『エティエンヌ・ジルソンとわれわれ:哲学とその歴史』("Etienne Gilson et nous : La philosophie et son histoire", Vrin, 1980)にざっと目を通す。冒頭のジャン=リュック・マリオンの小論は、ジルソンの出発点となったデカルト研究について、デカルトを中世との連続性のもとに考察するジルソンの営為そのものを、哲学的に捉えようとするもの。連続性の相で哲学史を捉える場合、それを強調してしまうと、デカルトならデカルトの独自性といった部分が薄らいだり、場合によっては消失してしまう可能性もあるわけで。これはまさしく悩ましい問題で、ジルソンもまた、後にそのアポリアと格闘することになったのだという話。マリオンはそれを哲学史そのものの「哲学的営為」の問題として捉え返そうとしているようだ。

実際この連続性か断絶かという立ち位置は結構微妙な問題。先にあげた山内志朗『普遍論争』も示唆しているけれど、精緻なテキストの読解を突き進めていくと、時に、大きな問題圏を共有しながら細部において微妙に反目するだけのテキスト群という感じにしか見えなくなってしまうようなこともある。たとえばドゥンス・スコトゥスとトマス、あるいはオッカムなどの個別問題での対立も、見る角度によってはそれほど深いものには見えなかったりするわけで、そのあたりの歴史認識の彩のようなものは、ある意味哲学的な(認識論的な)検討を要する問題だったりもする。うーん、悩ましいところだなあ、と。

もうひとつ、ピエール・アドの小論も興味深い。ジルソンは『中世哲学の精神』という著書の中で、出エジプト記の3.14にある「わたしはあらんとしてある者である」(岩波文庫の関根正雄訳)を、トマスの解釈を通じて出エジプト記の形而上学という形ですくい上げているわけだけれど、アドによれば、神と存在者を同一視する思想は必ずしもトマスの発見に帰されるのでもなく、新プラトン主義系の「パルメニデス」注解書(断片として残っているだけで逸名らしいけれど、アドはポルピュリオスのものではないかと述べている)などにもそうした同一視が見られるのだという。出エジプト記の形而上学とは別に、異教にもそうした発想があった点が重要だ、とアドは見ている。しかもそれが仮にポルピュリオスの注解だとすると、マリウス・ヴィクトリヌスやダマスキウス、さらにはボエティウスなどへの影響関係も考えられ、あながち無視できないのだという。うーん、そうなのか?

(以下、28日に書き換え)

actus essendiは一般に「存在の現実態」と訳されるし、それでよいのだろうけれど、ジルソンとかを読んでいると、なにかこう「在ることを為す」といったパラレルな意味が伏線的に感じられることがある。「存在する行為」みたいに(ま、表面的には誤解ではあるのだろうけれど)。ちょうど上の岩波文庫の『出エジプト記』3.14が、「あらんとしてある者」なので、それに呼応するかのような訳。セプトゥアギンタ(「70人訳聖書」)では「われは在るものである(Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν)」(非コプラ動詞的に訳されて「われは在るものとして在る」とか)になっている。ヘブライ語聖書(Biblia Hebraica Stuttgartensia)を見ても、これもほぼ同様に「われは存るものである(אהיה אשר אהיה)」(または「われは在るものとして在る」?)。うーん、「あらんとする」のニュアンスはどこから出てくるのだろう?「存在するもの」のトマスの定義は「ipsum esse(存在それ自体)」ということなのだけれど、これならば不定詞句のように取ると「みずからとして在る」みたいになって、「為す」のニュアンスが入ってくる感じになる。うん、でもこれって「存在」のいわば「裏地」のような気もする(笑)。存在の裏側に貼り付いている「為し」を、哲学的にすくい上げなおす−−このあたりをいじり続けると、ちょっと面白い問題になるような気も(笑)。

2008年01月19日

中世思想の屋台骨?

平凡社ライブラリー版で復活した山内志朗『普遍論争』を読み始める。以前、ちょっと必要があって旧版を参照したこともあったのだけれど、今回改めて読んでみて(まだ2章までだが)、後世が考えるほど普遍論争が重大なものだったのかどうかという問題提起は共感するところが大きい。より巨視的に屋台骨の構造を見る努力をしないと、よく見えてこないという点も同感。ただまあ、そのためには、狭義の哲学的なレベルにとどまってはいられず、神学、異教的コスモロジーなど、様々な道具立てが織りなす錯綜へと降りて行かなくてはならない、と思っているのだけれど。また、個別の議論、たとえばアベラールの位置づけ(唯名論側に含める扱い)などはやや極端な感じもするし(アベラールが自説を一種調停的に出しているのは、確かテキストのレベルで確認できたような気がするのだけれど)、「事態」と訳出されているstatusの取り上げ方も、やや敷衍しすぎな感じがなくもないし(でも増補部分でこれらについて振り返っているけど)……。確かに重要な本ではあるのだけれど、入門書とか言われるとちょっと違和感が(笑)。語り口も、話がかなり行きつ戻りつするので、予備知識なしにいきなり読むと結構キツイのではと思うのだが……と余計なお世話なことを言ってみる。

2007年10月29日

[メモ]中世イスラム哲学史

クリスティーナ・ダンコーナ編の2巻本『中世イスラム哲学史』("Storia della filosofia nell'Islam medievale", 1 & 2, Picolla Bibliotheca Einaudi, 2005)。まずは1巻目からいくつか論考を読んでみた。どれも力作ぞろいで、アラビア思想圏の豊かさをパノラマ的に見る思いがする。最初は編者ダンコーナ氏の「古代末期の哲学と『ファルサファ』の形成」。プロティノス以後の新プラトン主義思想がアラブ世界でどう受け入れられていくかを総論的に辿ったもの。特にコスモロジー関係の受容についてまとめられている。個人的には、注解者の一人フィロポノスの重要性というのが目を惹いた。で、ファルサファ(アラビア語で「哲学」)の伝来は、地理的にはアレクサンドリアからアンティオキア、さらにハラン(トルコ南東部)を経てバグダッドに至ったということけれど(アル・ファラービーの言)、このあたり、実はかなり複雑な伝播経路だったのではという話。続くパオロ・ベッティオロの論考はいきなりの各論で「シリア教会の学派と知的雰囲気」。そのほかにも各論がいくつか続き、再びダンコーナ「アル・キンディとその遺産」は、神学と哲学の分離など、その合理的議論にその後のアラビア哲学のモデルが見いだされるという話。ここでもまた、フィロポノスの議論が下支えになっているという話が興味深い。クレオフェア・フェラーリ「バグダッドのアリストテレス学派」ではむしろ、アフロディシアスのアレクサンドロスやテミスティオスの注解書が翻訳されて読まれていたことが強調されている。学問の基礎を論理学とみるか文法論とみるかという対立などもあったといい、これまた面白い。さらにフェラーリ&ボナデオ「アル・ファラービー」では、アラブ世界・イスラム世界への初の体系的学知の導入者という側面が強調されている(論理学を基礎と見る立場だ)。

2巻目はアヴィセンナとアヴェロエスが扱われている模様。こちらもそのうちメモしよう。

2007年10月25日

グンディサリヌス

再び論集『境界の知』からメモ。アレクサンダー・フィドラ「ドミニクス・グンディサリヌスとアラブの学問論」(Alexander Fidora, 'Dominicus Gundisalinus und die arabische Wissenschaftstheorie' in "Wissen über Grenzen", Walter de Gruyter, 2006, pp467-482)を読む。グンディサリヌスはトレドの翻訳サークルで活躍したとされる代表的人物の一人。セゴビアの大司教ということだが、翻訳者であるとともに哲学的論考なども著していたという次第だが、なるほどその名前の表記をめぐっては、翻訳者と諸論考の著者とは別人ではないかという説もあるのだという。タラベラの大司教が著者のほうで、クエジャールの大司教が翻訳者なのではないか、という話。グンディサリヌスってスペイン語風ならゴンザレスなわけで……。いずれにしてもこの論文は、その哲学者のほう(あるいは側面?)を従来の低い評価から救い出そうというちょっと野心的なものになっている感じ。グンディサリヌスはラテン・キリスト教会の伝統とアラビア哲学の受容との狭間にあって、ボエティウスの推論重視の立場から偽アル・キンディなどの「感覚」にもどづく学問のあり方を批判したり、『形而上学』に一定の方法論的意義を認めたりと、まさに12世紀のアリストテレス再受容の始点をなした人物ではないか、という話。うーん、個人的にはこのあたりもとても刺激的な話ではあるなあ、と。

2007年08月07日

アヴィセンナの概説本

アメリー=マリー・ゴアションといえば、何を置いてもアヴィセンナの『指示と警告の書』仏訳版("Livre des directives et remarques", Vrin, 1952-90)の訳者だけれど、フランスの戦前のイスラム研究・アヴィセンナ研究の第一人者だったらしい。残念ながら今や著作のほとんどは入手不可だが(つまり購入不可ということ)、まだかろうじて手に入るものとして、『アヴィセンナ哲学とその中世ヨーロッパへの影響』("A.-M. Goichon, "La philosophie d'Avicenna et son influence en europe médiévale", Librairie d'Amérique et d'Orient, 1942-84)がある。例によってずらずらと目を通してみた。1940年の講義(ロンドン大学アフリカ・東洋研究校でのもの)をもとにし、初版はナチス支配下の42年にパリで刊行され、その後に増補改訂版となったもの。戦前のアヴィセンナ研究の大きな全体像がかいま見える感じだ。アヴィセンナ思想の概略と、アラビア語での哲学語の形成、そして中世ヨーロッパへの影響という3部構成。とりわけこの第3部は、オーベルニュのギヨームによる反目とか、フランシスコ会士らによる別の形での受容(アウグスティヌスとアヴィセンナ思想の接近)とか、はてはドゥンス・スコトゥスへの影響関係まで、ちょっと面白そうな論点の概要が詰まっている。ちょっとメルマガのほうで取り上げてもいいかも、と。

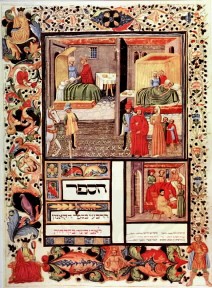

アヴィセンナの『医学規範』は12世紀ごろにクレルモナのジェラルドによってラテン語訳されたと言われているけれど、そのラテン語訳の16世紀の版を飾る細密画がネットにあったので再録しておこう(もと絵はこちら)。ちょっと小さくてわかりにくいけれど、描かれているのは当時の医者の治療の様子だとか。

2007年06月26日

中世の天空論

またまた論集にざっと目を通す。『中世における天空の観察、読解、記述』("Observer, lire, écrire au Moyen Age", dir. Bernard Ribémont, Editions Klincksieck, 1991)という、89年のオルレアンでのシンポジウムのアクト。タイトル通り、中世の天文学をめぐる様々な小論が収められている。ドイツの医術文献への占星術の影響、と題したJ. フュルマンの小論は、ビンゲンのヒルデガルトとパラケルススという時代も違う二人を中心にまとめるという荒技(笑)。J.-Y. ギヨーマンのものはボエティウスの「自由四科」で天文学が占める位置づけについての省察。A. リナレスの論考はライムンドゥス・ルルスの「占星術論」の概要をまとたもので、概論的な内容ながら個人的にはとても参考になる。ルルスは錬金術系のものを取り除くと、やはり実に面白い感じだ。E. プールの観測器具をめぐる文献学的考察も面白い。そしてなにより、編者でもあるベルナール・リベモンの概論が優れもの。リベモンは中世の博物学的伝統についての専門家だということで、ここでは古代から中世への天空論のひととおりの流れを概括した上で、博物学的な知の世俗語での普及者たちに注目し、伝統との微細なズレなどを論じている。このところ、こういうシンポジウムの論集がちょっと面白いと思っている。そりゃ確かに収録された論考はピンキリかもしれないけれど、少なくともまったく無駄なものなど一つもない。時折出会う傑出した論考というは、もっと地味な論の数々の土台の上に築かれていく(たとえ間接的にでも)ものだということを、改めて感じたりする。

2007年06月02日

オーヴェルニュのギヨーム

ジャン・ド・ジャンダンについての著作がとても刺激的だったジャン=バティスト・ブルネが仏訳し序文と注を付けた、オーヴェルニュのギヨーム(13世紀前半に活躍)『魂について、VII巻1から9』(Guillaume d'Auvergne, "De l'âme (VII, 1-9)", trad. J.-B. Brenet, Vrin, 1998)にざっと目を通す。なんといってもブルネによる序文が面白い。ギヨームは、アヴィセンナを代表格とする逍遙学派を批判していたということで、とくに能動知性が分離してあるという説に異議を唱えるのだという。なるほど魂は本来的に不可分だという立場だ。分離した能動知性を認めない立場だと、知解対象としての形相はどこから来るのかという問題が生じてしまうのだけれど、ギヨームはそこで、ハビトゥスと称する魂のポテンシャル(これをもたらすのは神だとされる)からもたらされる、という議論を展開するのだという。アヴィセンナの場合は上方からの照射(能動知性が「照らす」ということ)だけが問題になるのに対して、ギヨームの場合には下からの照射(ハビトゥスが形象を「照らす」)も考えている、というわけだ。つまり「概念」の形成をめぐる二重照射説だ。この「下からの」というところが、13世紀当時の一種のパラダイムシフトを感じさせる。質料形相論において質料の力が見いだされていくのも13世紀だったし。13世紀に前面に出てくる「下方からの動き」という考え方に、いまひとたび注目していきたいところだ。

2007年05月18日

中世哲学の「復興」

3月に出たことは知っていたものの、引越準備や何やらで目を通す暇のなかった雑誌『大航海』No.62(新書館)。特集は「中世哲学復興」。あー、ついに来たかという感じ。なにしろ同誌の編集主幹、三浦雅士氏は、とくにこの数年、インタビューなど事あるごとにアリストテレスほかの古代思想、中世思想に言及していたので、こういう特集もあるかなと薄々予感していたので。今回の特集は主なテーマは二つ。ひとつは中世哲学プロパー系というか、要するに普遍論争再考。個人的にも、メルマガのほうで『イサゴーゲー』(エイサゴーゲー)の注釈をちょっと追っているので、詳しい話はメルマガの方で取り上げたいと思うけれど、最近はアベラールの時代の「唯名論」を、ヴォーカリズムという言い方に変えようという動きが世界的にある(その提唱元は日本だったりするのだとか)というあたりが興味深かった。それと、アベラールの考える実在論的な部分(アベラールは「唯名論」の始祖ということになっているが)の整理という点で、清水哲郎氏の論考がちょっと面白く、このあたり、いろいろと確認していきたいところだ。

もう一つのテーマは、パースやハイデガー、ドゥルーズらによる、ドゥンス・スコトゥスへの言及がらみの見直し。現代思想の文脈からの考察が続く。個人的に興味深かったのは、山内志朗氏の論考。ドゥルーズの参照先として、ドゥンス・スコトゥスの「このもの性」から、アヴィセンナの「馬性の格率」に遡り、さらにはアフロディシアスのアレクサンドロスの「普遍偶有性説」(と山内氏は命名している)にまで遡ってみせている。個人的にも、アフロディシアスのアレクサンドロスはとても面白そうだと思っていたところなので、これも参考になりそう。

またなんといっても、上の三浦氏と神崎繋氏との対談がいろいろなヒントに満ちていて刺激的。中でも、『ニコマコス倫理学』の「クレイア」(必要)が、ラテン語訳を経て中世の労働観を通過し、やがてマルクスの労働価値説にまで流れ込んでいったというあたりの話は、ちょっと考えさせられる。さらにはパースがドゥンス・スコトゥスの実在論を新たに展開する論考の翻訳もあって、なかなかお得な読み応えある一冊になっている。……ま、とはいえ上の二つのテーマが主軸なので、「復興」というにはやや狭い感じもしなくもないのだが……(中世の神学的・哲学的問題で、現代世界にまで通じる流れというのは、さらにいろいろありそうに思えるので)。全体としてはかつてあった『哲学』(岩波のではない)や、昔の『現代思想』などのノリが少し感じられて嬉しかったり(笑)。

2007年04月22日

光と鏡と

いまさらながら、という感じもしなくないのだけれど(苦笑)、ガザーリー(1058 - 1111)の『光の幕舎(Michkât Al-Anwâr)』の仏訳を読む("Le Tabernacle des Lumières". Seuil - Points, 1981)。光の隠喩としての神(コーランのXXIV、35節に出てくる)についての神学的な考察だ。興味深いのは最初の章。「光」という語(nûr)の意味論的考察から始まる冒頭部分で、「現れ、現すもの」としての光と、そこに与る視覚の役割が考察されている。さらに、人間の知性は内なる目に譬えられ、それに5感が「知性のオブザーバー」として参与する、という構図が語られる。このあたり、内部と外部の照応関係と、同時にそれらが相互作用で結ばれているという議論が展開するようで、なかなかに興味深い。直接の関係というわけではないだろうけれど、12世紀のアラビアの神学者たち、あるいは13世紀以降の中世の神学者たちが、一部にせよ光学理論に入れあげているのは、そういった照応関係がベースにあることを、改めて感じさせてくれる。

それに関連して、最近出たマーク・ペンダーグラスト『鏡の歴史』(樋口幸子訳、河出書房新社)。この第三章に、光学理論をめぐる通史のさわり(ギリシア、アラビア、ヨーロッパ中世・近世)をごく簡潔にまとめてあって有益だ。この本、鏡の文化史的考察という意味では、類書のメルシオール=ボネ『鏡の文化史』(竹中のぞみ訳、法政大学出版局)を補完するような内容で、これまた評価したいところ。

あまり意味はないが、久々のWebカムから。3月中旬のリモージュの光。

2007年04月13日

ユーナニ医学

「イブン・シーナーの『医学規範』への誘い」という副題のついた『ユーナニ医学入門−−イスラムの伝統医学』(サイード・パリッシュ・サーバッジュー編訳)というのを少し前にゲット。ベースボールマガジン社という出版社から97年に出ていたもので、まったくノーマークだった(笑)。この出版社、スポーツ関係ということなのだろう、武道医学とか、毛色の変わった心身療法的な本をいくつか出しているようだ。で、同書。最初の一章をイントロにあて、残りはイブン・シーナー(アヴィセンナ)の大著『医学規範』のごくさわりの部分を抄訳したもの。タイトルのユーナニというのは、ペルシャ語でギリシャのことだそうだ。現在のイランで、ギリシア医学の多くの書がアラビア語に翻訳されたのは9世紀初頭からといい、さらにペルシャではそれ以前からインド医学の翻訳がなされていて、アリー・アッタバーリーという人がそれらを統合し、ペルシャのアル・ラージー(ラテン名ではラーゼス)がそれを継承したのだという(同書の第一章より)。イブン・シーナー(アヴィセンナ)は後にそれを集成したという次第だ。16世紀にフランスで出たアンブロワズ・パレの整骨書は、『医学規範』の引用なのだという。そのパレの整骨書、日本の整骨技法に影響を与えたともいう(p.21)。うん、このあたり、中世とは別だけれど、なかなか興味深いところだ。抄訳の各章も面白い内容満載(長々と論じられる尿の話、腎臓・膀胱結石の話、薬学としての草木論などなど)だ。

せっかくなので、一般にイブン・シーナーを描いたとされるイラストを挙げておこう。いくつかあるうちの一つ。

2007年04月07日

アヴェロエス再び

引越も完了し、ネットも復旧。とはいえ部屋はいまだ乱雑なままだ。いずれにしても、一刻も早く通常の作業に戻れるようにしたいところ。引越作業中はあまり時間が取れなかったものの、VrinのSic et Nonシリーズから、『アヴェロエス「霊魂論大注解」のアラビア語オリジナル版』(Sirat et Geoffroy, "L'Original arabe du Grand Commentaire d'Averroès au 'De Anima' d'Aristote - prémices de l'édition". Vrin, 2005)を一通り。ほとんどアラビア語の演習という感じでちびり読み。とはいえ、これ、散逸してしまったとされるアヴェロエスの『「霊魂論」大注解」のアラビア語版は、実はモデナのエステ図書館の写本に、そのオリジナルの断片が含まれているのだそうだ。ところがその断片、どうやら通例のラテン語版のもとになったものではなく、それより古い版である可能性が高いのだという。同書は、将来的に刊行される予定だというそのモデナの写本(判読作業はまだ数年続くのだとか)の序論的な位置づけで、書誌学的な概観を示したもの。うーん、すでにしてとても面白いのだけれど、その将来の刊行が今から楽しみだ。この学問的に真摯な営為には、惜しみなく拍手を送りたい。

2007年04月02日

ヨアキム再び

今週は近所へのミニ引越し作業。距離こそミニだが、引越しであることには変わりなく、荷物をまとめるのは結構大変だ。そのためあまり文献などに目を通す時間がない……と言いながらも、さわりだけ読み始めたのが、J.E.ヴァネンマッハー『救済史の解釈学』("Hermeneutik der Heilsgeschichite", Brill, 2005)。副題に「『第七の封印について』と、ヨアキムの著作における七つの封印」とあるように、黙示録解釈の一端としての七つの封印を論じたものらしいヨアキムの著書を、現存する写本から再構成して、その議論の内容を、他のヨアキムの著作と比較し論じた研究書(ちと値が張った……)。『第七の封印について』は、先のリーヴス本では、いちおう真正著作に数えられているけれど(巻末の付録)、ほかならぬリーヴスらによって疑義が示されているらしいけれど、この本は、その真偽はとりあえず括弧でくくって、その内容が中世の伝統にいかに根付いていたかということを掘り起こす試みのようだ。最初の章には七つの封印をめぐる議論の歴史ということで、グレゴリウス一世やらベーダなどの解釈がまとめられ、対比する形でヨアキムの特徴を述べ立てている。2章目からが本格的な内容の議論に入っていくわけだが、なかなか期待できそうな「掴み」だ。巻末にはその再構成したテキストも収録されている。

表紙絵はやはりヨアキムの『形象の書』から「赤い大龍」(draco magnus et rufus)。オックスフォード写本のものということで、やや掠れているところが渋い(笑)。リーヴス本の図版のキャプションによると、龍の6つの頭にはヘロデからサラディンまでの王の名が記され、7つめは名前がなく、アンチキリストを示しているのだという。尾っぽもまた、ゴグ(アンチキリスト)に言及されているのだそうだ。そういえば先に挙げたユイスマンスの『神の植物・神の動物』のカバー裏にこの絵が使われていたっけ。

2007年02月25日

アヴィセンナの周辺

『デカルトと中世』という論集("Descartes et le Moyen Age", Vrin, 1997)を少し眺めてみる。この論集ではとりわけスアレス(16世紀から17世紀初頭のスペインの神学者、新スコラ学派の始祖)とデカルトの関連の論考が目に付くのだけれど、もちろんそれ以外のものもあって、個人的には、アヴィセンナの「空中人間」をめぐる論文が参考になった。アハマド・ハスナウィ「アヴィセンナとデカルトにおける自己意識」という論考。『治癒の書』の一部をなす「霊魂論」で仮構される「homme volant」の想定箇所を要約し、デカルトの自己省察とどう違うかをまとめたもの。小論だけれども、こういうまとめもさっと参照できて貴重ではある。なるほど、アヴィセンナはデカルトとの文脈で引き合いに出されたりするわけね。とはいえジャン・ジョリヴェの別の論考によると、デカルトはアヴィセンナを知ってはいたらしいけれども、長大なその『治癒の書』を読んでいたわけではなさそう、という話。

ちょうど個人的には、偽アヴィセンナ『天空と世界の書』のラテン語訳校注本(Oliver Gutman, ”Pseudo-Avicenna, Liber celi et mundi", Brillm 2003)を、ひとまずざっと読了したところ。ヴァンサン・ド・ボーヴェやアルベルトゥス・マグヌスなどによってアヴィセンナ作とされた書。ロジャー・ベーコンなどはアヴィセンナ作者説を疑っていたのだそうだ。いずれにしても、マイケル・スコット訳のアリストテレス『気象論』のラテン語訳が1230年に出るまでは、この著書とアリストテレスの『気象論』とが混同されたりもしたのだという。たしかにアヴィセンナ『形而上学(『治癒の書』13部)』のラテン語訳などに比べると、ずいぶんと平坦なラテン語訳という感じがするし、『形而上学』で感じられる議論の「張り」のようなものもない気がするのだけれど、これは訳の問題なのかしら……(?)。やはりアラビア語読みを鍛えないと(笑)。

2007年02月02日

マイモニデスの位置づけ

ポール・ジョンソン『ユダヤ人の歴史--古代・中世編』(徳間文庫)にざっと目を通す。これはまあ想定していたことだけれど、中世編の記述のほぼ中心を占めているのがマイモニデス。社会的に貶められていくユダヤ人コミュニティの中にあって、マイモニデスには、学問的権威による指導者としてまさに突出した人物像が与えられている。基本的に合理主義者であったとされるマイモニデスだけれど、モーセの独自性をめぐる議論や、自由意志対運命という議論においてのみ、その合理性が停止するような場面もあるのだという。その基本的なスタンスは、ユダヤ教の中の非合理性を縮めること(廃絶することではなく)にあったのだろうと、この著者は述べている。

で、このあたりの話を、ある面でもっと細かく論じているのが、ハルバータル&マルガリート『偶像崇拝--その禁止のメカニズム』(大平章訳、法政大学出版局)だったりする。ユダヤ教で取り沙汰される偶像崇拝概念を4つのアプローチ(隠喩的な意味での偶像崇拝、形而上学的な意味での偶像崇拝、媒介の崇拝としての偶像崇拝、異質な崇拝)で現象学的・構造的に考えようというもので、マイモニデスは当然というべきか、2番目のアプローチでの主たる分析対象になる。なるほど、マイモニデスは、「神に肯定的な属性を帰することを否定」し、ユダヤ教世界において、「まったくの」抽象的な神を論じた初の思想家だったというわけだ。言語の純化の思想として、『迷える者への道案内』を読んでいくという次第だ。うーん、これもまた刺激的な読みかも。スピノザっぽい。で、上の『ユダヤ人の歴史』でも、マイモニデスに対立する相手として言及されるカバラ主義のハレヴィやナハマニデスが、こちらでも3番目、4番目のアプローチでの主役として登場する。形を持たない一者に収斂する否定神学とは逆に、そちらはむしろ「単純な統一」を認めず、「複数性」へと開かれながら、ネットワーク的な思考を展開する、というわけで、両者の対立はまさに、反自然主義VS自然主義という感じにも見えてくる。うーん、だけれどマイモニデスもそう単純に否定神学的とだけ言って片付けられないような感じだし、そもそも医者兼神学者でガレノスとアリストテレスの両方の思想的影響があったりして、そのあたりの錯綜関係はちょっと興味深い問題をはらんでいそうで興味が尽きない。

『偶像崇拝』のカバー絵は、ルーカス・ファン・レイデンの『黄金の子牛の崇拝』(1530年頃)。アムステルダム国立美術館所蔵の3連画。中央部分を挙げておこう。遠景に黄金の子牛があって、人々がまわりで踊っている。

2006年11月21日

ヨアキム主義

値段も重さもずっしりとくる大著マージョリ・リーヴス『中世の預言とその影響』(大橋喜之訳、八坂書店)を読んでいるところ。見事な訳業は、サイト「ヘルモゲネスを探して」の管理者の手になるもの。ヨアキムの思想が中世以降にどう伝わり、どう変形していったかという問題を、文献学のアプローチで詳細に論じた一冊。かなり細やかな歴史的・文献学的議論が満載なので、ちゃんと消化できてはいないのだけれど、とりあえず中程まで読み進む。個人的にはヨアキム思想の形成のほうに関心が向かってしまう感じだったのだけれど、同書でもって、ヨアキム主義の長い歴史というのも、伝達作用(歪曲や変形を含めて)の事例として興味深いものだということに、改めて触発されつつある(笑)。同時代の反応やら、すぐ後代の批判や賛同など、ヴィヴィッドに描かれていてとても興味深い。旧約と新約の符合議論を、トマス・アクィナスなどが「当て推量」だとして一蹴しているのも面白い。

ちょうど少し前からヨアキムの『黙示録序説』("Enchiridion super apocalypsim", ed. E.K. Burger, Pontifical Institute of Mediaeval studies. 1986)をちびちびと読み始めていた(こちらも中程)ところで(リーヴス本によると、これは『黙示録注解』の初期異文ということなのだが)、旧約と新約との符合関係についてのヨアキムの議論が、数へのコミットメント(秘数論?)によってドライヴされていることを改めて感じさせてくれる。一方、旧約、新約それぞれに7時期に区分されるうち、その6番目と7番目が並行して「共時的に」存在しているというあたりの話は、今ひとつよく見えてこない。リーヴス本によると、これはヴァンサン・ド・ボーヴェも取り入れた考え方だとう話で(p.206)、少しそのあたりも彷徨いてみたいところだ。

ちなみにこのリーヴス本、冒頭を飾る(表紙も)図版がとても素晴らしい。『形象の書』からのカラー図版は見もの。ここでも、ネットに転がっていた「生命の木」(救済史の系統樹)を掲げておこう。

2006年09月30日

中世の翻訳史

文庫化された伊東俊太郎『十二世紀ルネサンス』(講談社文庫)を読む。もとは93年に岩波書店から出ていた市民セミナーの講義録。著者は日本を代表する科学史家。てっきりハスキンズ本などの概説かと思いノーマークだったのだが、読んでみるとこれは実に鮮烈で刺激的な中世の翻訳史論だった(ノーマークだったことが恥ずかしい……)。十二世紀ルネサンスをアラビア文化との交流史との関連で詳細に論じているのだけれど、特に第4講から第6講までの翻訳史の細かな通観は、一読の価値ありという感じ。シリアのヘレニズムからアラビアの文化伝播、さらに西欧の取り込みなど、概説書としてここまで細やかに論じているのは、国外のものでもあまりない気がする。特に中心的問題がとなる翻訳に関わる問いは、著者も指摘する通り、ヨーロッパではどこかあまりに中心的に論じられる機会が少ない印象がある。この著書の場合、とりわけスリリングなのが、第6講で展開するユークリッドの幾何学書『与件(Data)』の中世ラテン語訳の校注の話。著者がウィスコンシン大に提出したという博士論文の概要、その後に発見された別訳との派生関係やほかの仮説への反論、さらに一連のユークリッドの中世ラテン訳との対比で浮かび上がる訳者の同一性など、実証研究のすばらしさが輝かんばかりに示される。文化の浸透が翻訳に媒介されるというその様を、細やかな視線で浮かび上がらせていて見事というほかない。末尾に引用されたヴァレリーの「他をもって自らを養うことほど、独創的なことはない」という言葉が響いてくる。

2006年08月19日

マイモニデス伝

中世のユダヤ思想家マイモニデスに関する、本邦初の評伝『マイモニデス伝』(A.J.ヘッシェル、森泉弘次訳、教文館)を読む。これは見事な評伝。ヘッシェルというこの著者はレヴィナスなどとも並び称される20世紀のユダヤ教神学者なのだそうで、28歳の時の著書だとか(1935年)。マイモニデス思想の展開を微に入り細に入り時代背景と関連させて活写しているのだけれど、こういう形で見ていくと、広い意味での思想というものが、人の生きる糧になる様というのが実によく納得いく。とりわけ、弟の死後、悲嘆に暮れる彼を支えるのが質料形相論などを含む形而上学だというあたりがなかなか感動的だ。人が知力を駆使して構築・継承する「体系」なるものは、決して無意味な構築物ではない、ということか。余談ながら、ちょうどシンプリキオスによる『エピクテートス「提題」注解』を読みかけなのだけれど、そちらでも、人の倫理機制・行動機制がコスモロジーといかに密接に関係しているかを改めて思い知らされる気がしているところだ。

いずれにしても、少し前に購入して積ん読状態の『迷える者への道案内』の仏訳("Le Guide des égarés", Verdier, 1979)も、ちゃんと読もうという気になってきた。中断していた「八つの章の論」のアラビア語読み(ヘブライ文字で書かれている)も、そのうちサイト内のscriptorium2あたりで行おうかなあ、と。また、最近の研究状況も気になるところ。ハーバード・デーヴィドソンの2004年刊行のマイモニデス論など、ぜひ見てみたいと思う。

同書の裏表紙に使われている写真は、マイモニデスの『ミシュナー・トーラー』からの一ページだそうだ。彩色が実に美しい。

2006年08月11日

星辰

今年出たばかりのアルベルトゥス・マグヌス『原因論ならびに第一原因からの万物の発出について』(Liber de causis et processu universitatis a prima causa)第1書の羅独対訳本("Bucher über die Ursachen und den Hervorgang von allem aus der ersten Ursache", Felix Meiner Verlag, 2006)。このところずらずらっと眼を通していたのだけれど、改めて思ったのは、形而上学で扱われる中で意外に面白いのが天文学というか星辰の話だということ。同書では第4論考7章(「天空は魂によって動かされているのか、それとも自然、知性によってかという問題について」)がその話に当てられていて、当時の主要な学説についてコメントされている。このあたり、コンパクトな見取り図として興味深い。

全体的にはまず、天空は自然(その本性)により動くのではないとする逍遙学派(およびストア派)の議論を紹介し、アヴィセンナ、アルファラービー、ガザーリー、さらにギリシア語著者のアレクサンドロス、ポルピュリオスなどによる、魂による駆動説をめぐり、さらにアヴェロエスやマイモニデスなどの反論(知性による駆動説)を紹介し、それに反論を加えている。さらにアルペトラギウスなる人物の「二重駆動説」(普遍的な動因、個別の共通動因)を紹介している。このあたり、ちょうどハンス・ヨナスの『グノーシス的宗教』("The Gnostic Religion" Beacon Press, 1958-2001)に導かれて『ヘルメス文書集成』("Corpus Hermeticum", Bompiani, 2005)所収の「ポイマンドレス(ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ)」を見ているところだったので、そちらの魂の二重説みたいな部分とも重なってくる感じ。アルペトラギウスって何者?ちょっと探ってみよう。

2006年07月28日

アラン・ド・リベラ

中世思想史家のアラン・ド・リベラ。久々にその大著を読む。『理性と信仰』("Raison et Foi - Archéologie d'une crise d'Albert le Grand à Jean-Paul II", Seuil, 2003)がそれ。要するにこれ、1277年のタンピエの禁令(当時のアリストテレス主義の優勢に対して、神学と相容れないテーゼを糾弾した有名な禁令)で糾弾された、二重真理説(哲学的真理と神学的真理を分ける考え方)の問題圏を詳細に探った一冊。ド・リベラはエックハルト論とかアルベルトゥス論とかのモノグラフものよりも、『ライン地方の神秘思想』や本書など、ある程度広いスパンのものの方がはるかに面白い気がする。けれども本書でも、核をなすのはアルベルトゥス思想の見直し・再評価。トマス・アクィナスの「単一知性批判」(いわゆるアヴェロエス派の)が、実はアヴェロエス本人の思想とはスタンス的に重なる部分が多いのだという話から始まって、タンピエが批判する二重真理説が、実は具体的な対応物とは別に、遡及的に「作られたもの」だったという話にいたり、それらの相互の誤解のネットワークみたいなものの中にあって、その遠因の一つをなしたアルベルトゥス・マグヌスは、一方で偽ディオニュシオス・アレオパギテスを通じて信仰と知の別様の統合を図ろうとしていた(第三の道だ)という話が続く。これがメインストーリーだけれど、とはいえ本書が真に魅力的なのは、そうした展開の個々のディテール。たとえばアルベルトゥスと占星術の関係とか、アルベルトゥスにいたる「flux」概念の小史とか。このあたり、いろいろ細かな興味深い問題もあるので、そのうちメルマガのほうで取り上げてもいいかな、と。

2006年06月19日

アヴェロエス思想圏の「可能性」

例のエマヌエレ・コッチャ『想像力の透明性』(E. Coccia, "La transarenza delle immagini", Bruno Mondadori, 2005)を、最後は多少読み端折りつつ、やっと読了する。前にもちょっと触れたけれど、これはアヴェロエス思想圏を、ある意味できわめて現代的な問題系として取り出すという、あまり類書のない一冊。巷では、たとえばヘーゲル、カント、さらにはデカルトなどを、今日的な問いに向けて援用しようといった話は盛んに論じられているけれど、ならばそれら以前の思想にも、同じような復権と再利用が可能でない理由はない。とくに同書が扱うアヴェロエスを中心とした思想は、デカルト以降当たり前とされている「考える主体」を脱構築するための重要なキーになるかもしれない、というわけだ。これは下手をすると、集合的インテリジェンスというとても今日的な問題系にも関係していきそうだ。

俗にアヴェロエス主義という言い方があるけれども、そうした「主義」が後世の産物(ライプニッツなどから)であることは同書も押さえているけれど、そのアヴェロエスという「主体」を中心とする「思想圏」が想像されるという点に、すでにして著者は、同書で論じていくトポスとしての集団知性、それが個別化される際の想像力の問題などを、一種の具体例のごとくに重ね合わせてみせる。「アヴェロエス主義」自体が、アヴェロエスの思想から取り出せる問題系の、一つの具現形だというわけだ。うーん、恐るべし、この相同関係。なるほどアヴェロエスの思想は、有用性を失って狭義の思想史に死蔵された遺物などではない、というわけだ。うーん、思わず唸ってしまう。時にこういう刺激的な論に出会えるからこそ、思想史の散策は止められないよなあ、と。

2006年06月13日

文体論のほうから

アウエルバッハ『中世の言語と読者』(小竹澄栄訳、八坂書房)に目を通す。古代末期から中世初期にかけてのラテン語文献の文体論の推移(というかその緩み)を追いながら、読者層の意識がどのように変化していったかを考えるという、著者の壮大な遺作(アウエルバッハは1957年没)。とりわけ最後の章は、初期中世にとどまらず、ダンテの時代にまでいたる長いスパン、各国別の多様な動きでもって、西欧の読者と世俗語の変遷を俯瞰していて圧倒される。些細なことだけれど、そこで言及されている、エックハルトを文体論的に見るという観点は、個人的にはまったく見過ごしている部分。うーん、なるほどねえ。確かにエックハルトのラテン語著作は読みやすい感じがする。これまで思想的な部分に注目する意味でラテン語著作を中心に見ようと思ってきたけれど、いずれドイツ語の説教も見ていきたいところ。

上の本、表紙カバーの絵はアントネッロ・ダ・メッシーナ(15世紀、シチリア島メッシーナの生まれ)による『書斎の聖ヒエロニムス』(ロンドン、ナショナル・ギャラリー)。この不可思議な書斎の構成がとても興味深い。

2006年06月06日

アヴィセンナ・ラティヌス

少しアヴィセンナについてもある程度見ておきたいと思い、とはいえアラビア語は現状では時間をかけてアプローチしてくしかない段階なので(苦笑)、とりあえずそのラテン語版をいくつか読んでみようと思い立ち、まずは中世のラテン語訳の校注版から、『自然学第一の書・第一論考』(Avicenna Latinus "Liber primus naturalium, tractatus primus", Editions Peeters, 1992)を見てみる。G.ヴェルベケによる序文がなかなか。まずは形而上学に対して自然学(物理学)の扱う対象をどう設定するかという点で、中世の思想家たちがそれぞれどういう立場を取ったか、という話から始まっている。これ、天体などまで含めるとなると、自然学とするか、数学・形而上学の問題とするかが微妙になるというわけだ。アルベルトゥス・マグヌスなどはアヴィセンナ寄り、トマスが中庸ながら、いずれもそれを形而上学問題としているのに対し、ブラバントのシゲルスなどは自然学で扱うことを主張するのだという(アヴェロエスの立場に呼応)。こういう問題一つ取ってみても、それぞれの立場の多様性がとても興味深い。

本文でも、「ヒューレー」(質料)の「受容力」の議論などが展開されていて、なるほど13世紀の質料再評価の動きの発端を感じさせるものがある。ちなみにこの第一書第一論考は12世紀末からラテン語訳がなされているという。

2006年05月30日

質料的知性

メルマガの方にちょっと記したけれど、このところエマヌエレ・コッチャのアヴェロエス論を読んでいる。そんなわけで質料的知性(可能知性)に関する話を整理する意味で、、ハーバート・A. デヴィッドソン『アルファラービー、アヴィセンナ、アヴェロエスの知性論』(”Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on Intellect", Oxford University Press, 1992)から、アヴェロエスの質料的知性に関する一章をざっと読む。この本、基本的には論集らしいが、噂に違わず参考書としては実によくできている。質料的知性に関しても、それに言及しているアヴェロエスの著作の書誌的な情報をまとめ、それぞれの著作の該当箇所を紹介しながら思想的変遷を追い、最後にはユダヤ世界、ラテン中世への影響関係にまで言及するという周到ぶり。よくまとまりすぎていて、これだけ読んですべてわかった気にさせられてしまいそうな、ちょっと危ない本でもあるかも(笑)。けれどもこれらはあくまで思想史的な基本情報。思想史の探究はどこか読み手の内面的な肉迫が課せられるものだとつねづね思っているので、その意味ではこれはあくまで予備的な土台(コッチャなどの議論や、あるいは原テキストの方に向かうための)にさせてもらうのがまずは順当な手続きかな。

いまださっぱり進まないけれど、アヴェロエス『「魂について」中注解』のアラビア語や逸名著者の『バヒール(明示の書)』のヘブライ語をちびちび読み囓ってみると、それぞれ付いている英訳や仏訳の訳文との印象の落差が大きいことにいちいち驚かされる(って、それは単に語学力がまだまだだからかもしれないが)。だからたまにいるけれど、「アラビア語は読めないけれど、訳で読んだし詳しい専門家にも伺いを立てた」とのたまう英米系の研究者などの話は、いまいち全面的に信頼してよいものか戸惑わずにはいられない……(笑)。前に言及した『視覚の理論』のリンドバーグなんて人もそう。うーん、英訳経由だけというのはやっぱり怪しいんじゃないかなあ、と。

2006年05月06日

esse、essentiaなどなど

世間は連休だけれど、4日にモーツァルトイヤーの「La Folle Journée」でいくつか公演を聴いたのを除き(Viator Musicae Antiquaeを参照のこと)個人的にはさほど目立ったことはなし。この間届いた"Etre, Essence & Contingence"(Les Belles Lettres, 2006)の序文をぼそぼそと読み始めたところ。ガンのヘンリクス、ローマのジル(エギディウス・ロマーヌス)、フォンテーヌのゴドフロワといった綿々の、存在、本性、偶有性に関わる論考の仏訳。序文では、クーニヒ=プラロングという研究者が明快な整理を行っている。幹となっているのは、存在と本質とが融合関係にあるのか分離しているのかという点をめぐるそれぞれの立場で、前者がアヴェロエスからシゲルス(ブラバントの)そしてガンのヘンリクスにいたる系譜を形作り、後者はアヴィセンナからトマス・アクィナス、ジルへといたる系譜を形作る。ヘンリクスとジルの調停役のような位置づけになるのがゴドフロワなのだとか。もちろん細部に至ればそれぞれの著者のスタンスは縺れていくわけだけれど、これだけでもずいぶんと見晴らしがよくなった気がする。

2006年05月02日

ライン地方の博物学?その2

ローランス・ムリニエ『ストラスブールの失われた写本』("Le Manuscrit perdu à Strasbourg", Pub. de la Sorbonne, Presse universitaire de Vincennes, 1995)。ビンゲンのヒルデガルトの博物学的著作について、もとは失われた統一的な写本があったのではないかという仮説に向かって、書誌学的な実に細やかな検証を試みた研究書。ざっと目を通しただけだけれど、書誌学的な面白さに満ちている感じ。うん、こういう詳細な研究はやはり見事だ。幻視者としてだけではない、ヒルデガルトの知識人としての側面は、もっと取り上げられてよい気がしていたけれど、なるほど書誌的な面では、オットー・ミュラーから出ているドイツ語訳とか、いろいろ問題ありなのか。こういう基礎的な作業から、現存する版による校注が出て、それから訳が作られなくてはならないわけだけれど……眩暈がしそうなほどの膨大な作業を要するわけで、こういう真正の「プロの」研究者の成果には、ただただ頭が下がる思いでいっぱいだ。

2006年04月13日

「嘘と貪欲」

経済の様々な制度の萌芽はおおむね西欧中世にある、と言われるわりには、その時代の経済に、とりわけ思想史的な面からアプローチするという本はあまり見あたらなかったりする。そんな中、満を持して出たという感じなのが大黒俊二『嘘と貪欲−−西欧中世の商業・商人観』(名古屋大学出版会)。スコラ学の文献、説教史料、商人文書などを駆使して、蔑まれていた商業活動が13世紀以降、徐々に容認され、肯定されていく過程を追うという、立体的でスリリングな論が展開する。個人的には特にスコラ学でのスタンスの変化が興味深いところ。徴利禁止を克服するために、13世紀のピエール・ド・ジャン・オリーヴィが持ち出してくる貨幣の「種子的性格」という議論は、明らかに当時の質料形相論が残響しているなあ、と。またそれに続くオリーヴィの公定価格論の独自性(なんと共通善との結びつきが読みとれるのだという)を取り上げた部分では、外国人研究者だからこそ読み解ける異文化研究の意義を改めて感じさせるような、貴重な一例になっている。うん、たとえたどたどしい読みでも、こういう僥倖がありうると知れば、改めて続けようという気にさせてくれるじゃないの(笑)。労作であり内容的にも実に刺激的な研究に、拍手を。

2006年04月08日

ライン地方の博物学?

オンラインの古本屋で購入したハインリッヒ・バルス『生物学者としてのアルベルトゥス・マグヌス』(Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1947)。とりあえず第一部・第二部を中心に眼を通す。全体としては動植物を扱ったアルベルトゥスの博物学的著作を、その出典などをからめて紹介するというもので、第一部は概論で、中世の博物学の系譜をたどり(セビリアのイシドルスとか、ラバヌス・マウルス、ビンゲンのヒルデガルトなどなど)、第二部でアルベルトゥスの生涯と著作を紹介し、第三部でいよいよ実際の著作の内容に入っていくという構成。モノグラフのお手本のような一冊。1947年の刊行ということだけれど、博物学方面からのアルベルトゥスへのアプローチというのも、その後それほどなされているようには見えないが……。出典については、アルベルトゥスがもっぱら参照しているのが、アラビア語からラテン語に翻訳されたアリストテレス(およびアヴィセンナ)で、それに自分の観察を取り込んで修正しているのだという。どのような異同がどの程度あるのか、もとのテキストに当たってみたいところ(それにしてもアルベルトゥスの全集とか、大学図書館あたりには各地に置かれているみたいだけれど、一般人にはアクセスが難しいからなあ。ヨーロッパもその点はさして変わらないみたいだが。そういえば以前辻由美氏が、『翻訳史のプロムナード』(みすず書房)執筆に際してフランス国立図書館に入るため、出版社に頼んで推薦状を手配してもらったみたいな話があったっけ。Galicaなどがある分だけ、今はずいぶん良くなってはいるけれどねえ……)

こうして見ると、翻ってヒルデガルトあたりの博物学の特異さが光る感じもする。そちらの出典関係はどうなっているのか、研究の現状といったことも含めてちょっと調べてみたい。なにかこう、ライン地方の博物学的伝統みたいなものが浮かび上がってきたりしないのかしらん?